中國第2大河,因河水黃濁而得名。古代稱為“河”,漢書中始稱黃河。發源於巴顏喀拉山北麓約古宗列盆地,流經青、川、甘、寧、內蒙古、陝、晉、豫、魯9省區,在山東省墾利縣註入渤海。全長5464公裡,流域面積75.24萬平方公裡。

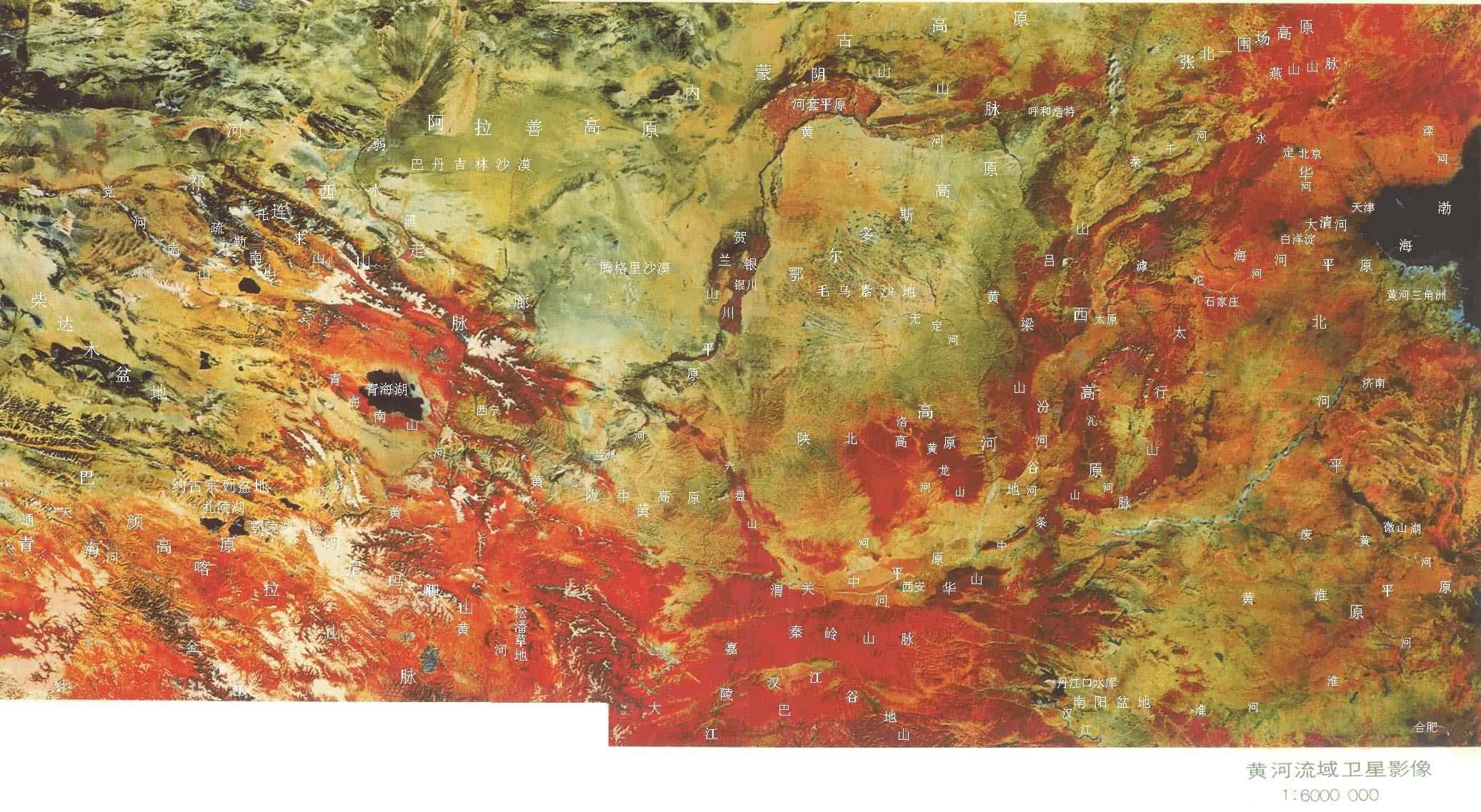

流域概況 黃河流域位於北緯32°~42°,東經96°~119°,西起巴顏喀拉山,東臨渤海,北界陰山,南至秦嶺。西高東低,西部青海高原海拔3000~4000米米,位於西南部的阿尼瑪卿山(積石山)主峰阿尼瑪卿崗日,海拔6282米,是黃河流域的最高點。中部黃土高原、鄂爾多斯高原、河套平原和崤山、熊耳山、中條山、太行山脈等山地,海拔1000~2000米。東部為華北平原和魯中丘陵,華北平原海拔大部在百米以下,魯中丘陵海拔400~1000米。

幹流概況 ①內蒙古自治區托克托縣的河口鎮以上是黃河的上遊,流域面積38.6萬平方公裡,河段長3472公裡,從約古宗列盆地下口計算,落差3464米,有白河、黑河、大夏河、洮河、湟水、祖厲河、清水河、大黑河等重要支流匯入。

黃河最初的源流稱瑪曲。河出約古宗列盆地,向東穿過芒尕峽谷,進入有許多“海子”的沮濡灘地,名“星宿海”。在星宿海東部,瑪曲分別從左、右岸接納紮曲和卡日曲。紮曲較短,水量小,幹旱年份河道幹涸。卡日曲較長,兩河交匯處以上,卡日曲長20多公裡,當前亦有人認為卡日曲是黃河的正源。

黃河出星宿海後穿過紮陵湖和鄂陵湖。紮陵湖面積526平方公裡,平均水深約9米;鄂陵湖面積610平方公裡,平均水深17.6米,是中國兩大高原淡水湖。過兩湖至瑪多縣城附近的黃河沿,源地至此流程270公裡,年水量增加到5億立方米以上。

黃河嗣後穿行巴顏喀拉山和阿尼瑪卿山間的古湖盆和丘陵寬谷,至川、青交界的松潘草地,東受岷山所阻,繞阿尼瑪卿山作180度的大彎,折向西北,重新進入崇山峻嶺之中,在青海東部穿過拉加峽、野狐峽、拉幹峽等一系列峽谷,又作180度大彎,向東流入龍羊峽。

從龍羊峽到青銅峽,黃河穿行在群山中,河道一束一放,峽谷與川地相間。此段河道長910多公裡,落差1320米,水力資源蘊藏豐富,可開發水電裝機容量占黃河幹流的43%,有著名的劉傢峽(見劉傢峽水電站)、鹽鍋峽、八盤峽、青銅峽(見青銅峽水利樞紐)和龍羊峽(見龍羊峽水電站)。峽谷間為川地,著名的有貴德盆地、蘭州盆地、靖遠盆地等。河出青銅峽,流經寧夏平原,流入內蒙古自治區河套平原。

黃河上遊段水多沙少,為黃河主要清水來源區。蘭州以上流域面積僅占花園口站集水面積的30%。但多年平均天然徑流量卻占花園口站的57%。黃河在蘭州以上大部流經高原,河水含沙量小,蘭州站多年平均含沙量3.4千克/立方米,年輸沙量為1.08億噸;河口鎮站分別為5.7千克/立方米,1.42億噸。

②黃河中遊從河口鎮到河南省鄭州附近的桃花峪,流程1200多公裡,落差880多米,流域面積34.38萬平方公裡。河流穿行於峽谷中,成為陜、晉兩省的天然分界線。除河曲、保德等河谷較開闊外,絕大部分河谷兩岸崖壁陡立,高出水面數十米至百餘米,河道一般寬200~400米,多急流險灘,有著名的壺口瀑佈。壺口以下65公裡為禹門口(又稱龍門),龍門山和梁山左右環抱,形勢驚險。出禹門口,河面開闊到3~15公裡,有汾河、渭河、涇河、北洛河等支流匯入。黃河在甘、寧、內蒙古、陜、晉等省區形成馬蹄形大彎,到潼關受秦嶺阻擋,折向東流,進入豫西峽谷。過三門峽,河心有兩座石島,把河道隔成“人門”、“鬼門”、“神門”,古稱“三門天險”,三門之下有一小島,挺立河中,即為著名的“中流砥柱”。三門峽水利樞紐工程即興建於此。自孟津縣小浪底以下進入低山丘陵區,河道逐漸放寬至1~3公裡,是由山地進入平原的過渡性河段。

黃河中遊流經世界最大的黃土高原,水土流失嚴重,輸沙模數大於5000噸/平方公裡的面積達14.3萬平方公裡,是黃河泥沙主要來源區。含沙量大的支流,如黃甫川、窟野河、無定河、三川河、延水、汾河、北洛河、涇河、渭河等均發源於此。河口鎮至龍門、龍門至三門峽以及三門峽至桃花峪區間幹支流,為黃河下遊洪水的三大來源區,其中三門峽至桃花峪區間流域面積4.2萬平方公裡,有伊洛河和沁河等重要支流匯入,這裡暴雨強度大,集流快,洪峰預見期短,對下遊防洪威脅很大。但為黃河兩大“清水”來源區之一。

③桃花峪以下是黃河的下遊,長780多公裡,落差95米,流域面積2萬多平方公裡。河道平坦,水流緩慢,泥沙大量淤積,黃河帶到下遊的泥沙平均約有3/4被送到入海口,約1/4淤積在河道內,使河床逐年抬高,成為世界著名的“懸河”。目前黃河河床一般高出大堤外地面3~5米,甚至有高出10米者。黃河下遊匯入的主要支流僅有大汶河等。除山東的平陰、長清一帶有山地屏障外,兩岸全靠大堤約束。黃河大堤北岸起自河南省孟縣中曹坡,南岸起自鄭州邙山腳下,兩岸全長1300多公裡。河道上寬下窄,河南段兩岸大堤的距離一般約為10公裡,最寬達20公裡,沙洲羅列,多串溝歧流,河勢擺動頻繁。山東陶城阜以下河道逐漸縮窄,兩岸大堤間的距離一般為0.5~2.0公裡,山東省東阿縣最窄處河面寬僅300多米。

黃河下遊現存的唯一湖泊是位於山東省梁山、東平兩縣的東平湖。據《水經註》載,黃河下遊約有130多個湖泊陂塘,因黃河決溢改道都淤成平陸。

黃河河口位於渤海灣與萊州灣之間,屬弱潮、多沙、擺動頻繁的陸相河口。黃河三角洲發育很快。近代三角洲以利津寧海為頂點,大體包括北起徒駭河口,南至支脈溝口的扇形地帶,面積5400多平方公裡。20世紀50年代以來三角洲頂點從寧海下移到漁窪附近,小三角洲面積約2200多平方公裡,1954~1982年平均每年造陸38平方公裡,海岸線年均向海推進近0.47公裡。1855年黃河改走現行河道以來,發生在三角洲頂點附近的河口改道共10次,其中1949年以前7次,1949年後3次。(見彩圖)

黃河流域衛星影像

黃河流域衛星影像

黃河河源地區的河道

黃河河源地區的河道

巴顏喀拉山麓的涓涓泉水,匯集成黃河的源流

巴顏喀拉山麓的涓涓泉水,匯集成黃河的源流

氣候與水文 黃河流域大部分屬幹旱、半幹旱的大陸性季風氣候。年均降水量478毫米,北部雨量較少,年均最少僅約150毫米;南部雨量較多,年均最多800多毫米。6~10月降雨占全年的65~80%,且多暴雨。暴雨強度大,一次降雨甚至可達當地多年平均降雨量。

黃河鄭州附近花園口站年均徑流量470億立方米,計入工農業耗水量,年均天然徑流量達560億立方米,包括花園口以下天然來水量,黃河天然徑流量合計為570多億立方米。按1956~1979年24年水文資料,黃河流域地表水資源總量為628億立方米。水資源南部多、北部少。蘭州以上地區、龍門至潼關區間、三門峽至花園口區間,集水面積僅為全河的60%,而天然徑流量卻占全河的87%。徑流量年內分配,7~10月占60%左右。年際變化最大最小年徑流量比值,蘭州站為3.17,河口鎮站為3.44,中遊有些支流的比值高達5~12。

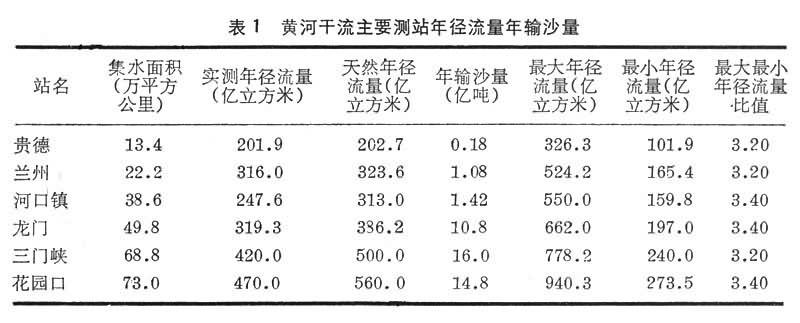

黃河的輸沙量和含沙量均居世界各大江河首位,年均輸沙量16億噸,年均含沙量37.7千克/立方米(以陜縣站為代表),90%的泥沙來自黃河中遊黃土高原。其中80%集中產生於輸沙模數大於6000噸/平方公裡的11萬平方公裡的地區。年內、年際變化不均勻,85%左右的泥沙來自汛期幾場暴雨,中遊有些支流一次洪水的輸沙量即可達全年的1/3或更多,形成濃度很大的高含沙水流。黃甫川、無定河、窟野河等多沙支流更有含沙量1000~1500千克/立方米的極值。據陜縣站實測,黃河1933年輸沙量最多,達43.9億噸;1928年最少,為4.88億噸(表1)。

表1 黃河幹流主要測站年徑流量年輸沙量

黃河水力資源居全國第2位。幹支流水力發電理論蘊藏量4000萬千瓦,年發電量3500多億度,其中幹流可開發水電資源2500萬千瓦。

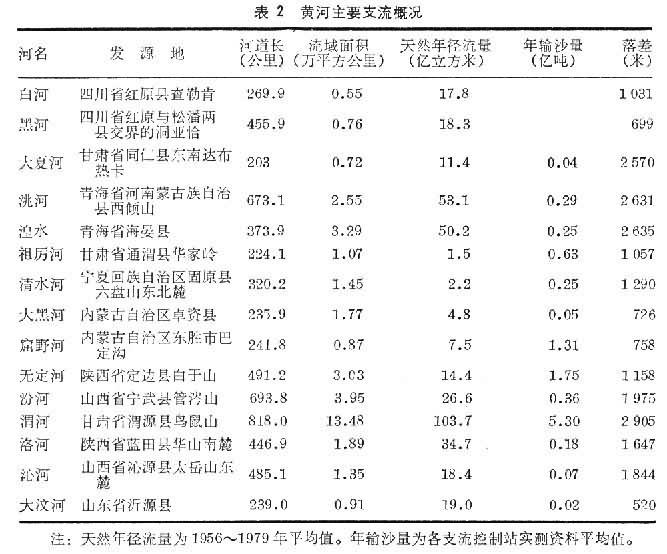

黃河支流流域面積在1000平方公裡以上的有76條,大於1萬平方公裡的有10條。重要支流有15條(表2)。

表2 黃河主要支流概況

人文概況 黃河流域共有耕地0.18億公頃,人口1.3億。上遊草原遼闊,是中國羊毛、皮革和其他畜產品的主要產地。中、下遊有廣大的黃土高原和沖積平原,是中國農業發源地之一。陜、豫、魯等省的小麥、棉花在全國占重要地位。黃河鯉魚聞名。河口濱海淺海區出產毛蝦、對蝦等20多種水產品。

黃河流域蘊藏有煤、石油和鐵、銅、鋁、鉛、金、銀、鎢、鉻、鎂等礦藏,目前已逐漸形成上遊水電基地、中遊煤炭基地、下遊石油基地的能源工業的佈局。是中國舉足輕重的三大常規能源基地。流域亦為中國重要工業區,重要城市有西寧、蘭州、銀川、包頭、西安、太原、洛陽、鄭州、濟南等。有京廣、京滬、隴海、蘭新、京包、包蘭、蘭青、青藏、太焦、焦枝、新焦、新濟、濟石、同蒲、石太、寶成等鐵路幹線和支線。1949年前黃河上僅有蘭州、鄭州、濟南3座大橋,至1990年底已建成橋梁75座,溝通瞭兩岸交通。黃河幹流僅部分河段通行木船和小型駁船。

鄭州黃河大橋(近處為邙山風景區)

鄭州黃河大橋(近處為邙山風景區)

黃河是中華民族的搖籃。遠在80萬年以前黃河流域就有人類活動,新石器時代已有定居農業。距今約3500年前,位於黃河流域的商王朝已成為當時世界三大文明中心之一。由夏至北宋,黃河流域一直是中國政治、經濟、文化的中心。

歷史災害 黃河的洪水災害聞名於世。危害最烈的是在下遊。黃河一年中有4個汛期,夏季的稱為“伏汛”,1933年河南陜縣水文站洪峰流量2.2萬立方米/秒。1958年河南花園口水文站最大洪峰流量達到2.23萬立方米/秒。據歷史洪水調查推算,1761年和1843年,花園口和陜縣站出現過3.2萬和3.6萬立方米/秒的洪峰;此外,還有9~10月的“秋汛”,3~4月的“桃汛”和春初的“凌汛”。伏汛和秋汛通常合稱為“伏秋大汛”。

20世紀50年代以前黃河常發生決口泛濫以至改道的嚴重災害。有歷史記載的2000多年中,黃河下遊發生決口泛濫1500多次,重要的改道26次。見於文字記載最早的黃河下遊河道,稱為“禹河故道”,大體經河北,由今滏陽河道、子牙河道,至天津附近入海。從公元前602年黃河第1次大改道起,至公元1855年改走現行河道。其間,1128年以前,河走現行河道以北,由天津、利津等地入海;以後走現行河道以南,奪淮河入海。災害波及海河、淮河和長江下遊約25萬平方公裡的地區。每次決口泛濫都造成慘重損失,1933年下遊決口54處,受災面積1.1萬多平方公裡,受災人口達360多萬人。1938年國民黨政府扒開鄭州以北花園口黃河大堤,淹死89萬人,造成著名的黃泛區。

黃土高原水土流失嚴重。溝道密度2~7公裡/平方公裡,溝壑面積占土地面積的30~50%,有的達60%以上。但黃河的沖刷和淤積卻是華北平原形成的重要因素之一。

黃河流域旱災嚴重。公元前1766~公元1944年,有記載的旱災即達1070多次。公元1877~1879年魯、豫、冀、晉4省連續3年大旱,餓死1300多萬人。1929年黃河流域普遍大旱,災民達3400萬人,1942~1943年,豫、冀、皖等省大旱,僅河南省就餓死數百萬人。

治理成就 遠在春秋戰國時代黃河兩岸已修築瞭堤防。兩漢時代,搶險、堵口和保護堤岸的“工程”已經出現。宋代已有簡單的報汛方法和防汛制度。公元1世紀後半期(東漢永平)的王景,16世紀後半期(明嘉靖到萬歷)的潘季馴,17世紀後半期(清康熙)的靳輔、陳璜等,對於黃河下遊的修堤防汛工作,都有重大貢獻。

1955年第一屆全國人民代表大會第二次會議通過瞭《關於根治黃河水害和開發黃河水利的綜合規劃的決議》,展開瞭大規模綜合治理黃河的工作。

下遊修防,加高加厚大堤,堤身高普遍達9~10米,頂寬7~11米,發現和填實堤身內部的洞穴、裂縫等各種隱患33萬多處。引黃河水淤平潭坑、窪地,淤高背河地面,增強大堤抗洪能力。大堤上的險工壩岸全部改建為石壩。大堤植樹種草,實現瞭綠化,防止風波和雨水對堤身的沖刷。下遊河道也進行瞭整治,修築瞭170多處護灘控導工程,同130多處險工、5000多道壩岸相配合,使山東省東明縣高村以下400多公裡的河道得到控制,高村以上也縮小瞭主溜遊蕩范圍。還修建瞭三門峽、陸渾等防洪水庫,開辟瞭北金堤、東平湖滯洪區,初步組成瞭“上攔下排,兩岸分滯”的防洪工程體系,改變瞭單純依靠堤防守堤防險的局面,並組織瞭強大的群眾防汛隊伍,戰勝瞭歷年的洪水,特別是戰勝瞭1958年花園口站2.23萬立方米/秒的大洪水,改變瞭黃河歷史上“三年兩決口”的險惡局面。

上中遊水土流失地區廣泛開展瞭工程措施和生物措施結合的水土保持工作。初步治理水土流失面積8萬多平方公裡,取得瞭減沙增產效果。上中遊地區建成660多萬公頃防護林。

遠在2000多年前黃河流域就修建瞭大規模的引水灌溉工程。公元前246年在關中平原修建瞭鄭國渠。漢武帝時在關中修建瞭白渠、靈軹渠、成國渠、渠、龍首渠等。在幹流寧夏、內蒙古河套地區,支流湟水、汾河、沁河下遊也很早都有相當規模的灌溉工程。但直到20世紀50年代前夕,黃河流域全部灌溉面積僅約為80萬公頃,水電事業幾乎空白。至80年代末黃河幹流上已建成龍羊峽、劉傢峽、鹽鍋峽、八盤峽、青銅峽、三盛公、天橋、三門峽等8座大型水利水電工程,支流上建起大中型水庫167座,幹支流水電站總裝機350萬千瓦,1990年發電量逾180億度,相當於1949年全國發電量的3倍多。目前在黃河上遊又在興建裝機容量為200萬千瓦的李傢峽水電站。全河灌溉面積466萬餘公頃,約為1949年的6倍。過去沒有引黃灌溉工程的黃河下遊,現已建成引黃涵閘76座和55座虹吸、68座揚水站工程。引黃灌溉和補源面積達200萬公頃,成為中國最大的自流灌區。在黃河流域還廣泛開展瞭水沙的綜合利用,下遊已累計放淤改造沙荒鹽堿地20多萬公頃,並為黃河流域的城市人民生活和位於下遊兩岸的勝利油田、中原油田等重點工程的工業用水提供瞭水源。

引黃濟青工程通水,不但解決瞭青島市居民的生活用水,而且使沿途高氟區71萬人民結束瞭喝咸水的歷史。