中國東部主要河流之一。淮河流域由淮河與泗、沂、沭河兩水系組成。西起桐柏山和伏牛山,南以大別山和江淮丘陵與長江流域分界,北以黃河南堤和沂蒙山與黃河流域分界。介於北緯31°~36°,東經112°~121°。流域東西長約700公裡,南北平均寬約400公裡,面積27萬平方公裡,其中淮河水系19萬平方公裡,泗、沂、沭河水系8萬平方公裡。全流域除西、南和東北部為山地丘陵區,面積約占1/3外,其餘為廣闊平原。

水系概況 淮河流域以廢黃河為界,分為淮河和泗、沂、沭河兩大水系。

①淮河幹流源於河南省桐柏山北麓,流經豫、皖至江蘇揚州三江營入長江,全長1000公裡。總落差196米,平均比降0.2‰。豫皖兩省交界的洪河口以上為上遊,長360公裡,流域面積3萬平方公裡,比降0.5‰;洪河口至洪澤湖出口處的三河閘為中遊,長490公裡,流域面積16萬平方公裡,比降0.03‰;洪澤湖以下為下遊,面積3萬平方公裡,入江水道長150公裡,比降0.04‰。

淮河中遊正陽關是上中遊山區洪水匯集處,古有“七十二水歸正陽”之稱。正陽關以上至洪河口之間,兩岸為高崗,中間為一連串的湖泊窪地,較大的有蒙窪、城西湖、城東湖等;正陽關以下至洪澤湖之間,亦有一系列湖泊窪地,南側有瓦埠湖、高塘湖、花園湖、女山湖、七裡湖等,北側有四方湖、香澗湖、沱湖、天井湖等。歷史上均為洪水滯蓄地。淮河下遊洪澤湖出路除入江水道外,還有蘇北灌溉總渠和淮沭河。蘇北灌溉總渠直接入海,淮沭河分流入新沂河及廢黃河。淮河中上遊流域面積大於1000平方公裡的一級支流有21條,大於2000平方公裡的一級支流有16條。北岸支流源遠流長,流域面積大於1萬平方公裡的有洪汝河、沙潁河、渦河、漴潼河等;其中以沙潁河為最大,流域面積4萬平方公裡,長619公裡。南岸支流都發源於山區或丘陵區,源短流急,較大的有史灌河、淠河、東淝河、池河等,流域面積都在5000~6000平方公裡。下遊裡運河(見京杭運河)以西各支流均入入江水道(見淮河入江水道);以東為裡下河和濱海區,各支流直接入海。

②泗、沂、沭河水系發源於山東沂蒙山區。泗河源於新泰市南部太平頂西麓,流經南四湖,匯湖東西諸水後,經韓莊運河、中運河,又匯邳蒼地區來水,經駱馬湖由新沂河入海。南四湖、駱馬湖流域面積分別為3.17和5.1萬平方公裡。沂河源於沂源縣魯山南麓,南流經臨沂至江蘇境內入駱馬湖,流域面積1.16萬平方公裡。沭河源於沂山南麓,南流至臨沭縣大官莊分新、老沭河,老沭河南流經江蘇新沂縣入新沂河,新沭河東流穿馬陵山經江蘇石梁河水庫和沙河故道,至臨洪口入海,流域面積5700平方公裡。臨沂以南,在彭道口閘至大官莊之間開有分沂入沭河道,分泄沂河洪水入沭河;在江風口開有邳蒼分洪道,分沂河洪水入中運河。

淮河流域較大湖泊有洪澤湖、南四湖、駱馬湖、高郵湖等,其中洪澤湖最大庫容130億立方米,為淮河流域最大淡水湖,中國第5大淡水湖。

氣候與水文 淮河流域地處中國南北氣候過渡地帶。年降水量南部大別山區最大達1300~1400毫米,北部黃河沿岸最小僅600~700毫米。每年6~9月份為雨季,亦稱汛期,降水量占年總量的60~70%。冬季降水僅占8%。多雨年的降水量可達少雨年的3~5倍,並經常出現連旱和連澇年。淮河流域汛期多暴雨,造成不同程度的洪水。

淮河流域年均地表徑流深為240毫米,年地表徑流量為622億立方米,屬中國水資源短缺地區。流域內平原地區的淺層地下水較豐,一般在地面以下60米內均有較好的含水層,地下水來源由降水補給。平原區地下水資源量年均為224億立方米。兩者合計為846億立方米。

經濟概況 淮河流域地處中原,跨豫、皖、蘇、魯4省,另有湖北省零星土地。重要城市有鄭州市、開封市、平頂山市、許昌市、漯河市、信陽市、淮南市、淮北市、蚌埠市、徐州市、淮陰市、揚州市、連雲港市、兗州縣、濟寧市和棗莊市等市、縣。流域有耕地約0.133億公頃,人口約1.3億。農作物淮北以旱糧為主,淮南以水稻為主。經濟作物以棉花、花生、油菜、煙葉等為大宗。流域內煤炭資源豐富,全流域已探明的煤炭儲量為518億噸。河南的平頂山,安徽的淮南、淮北,山東的兗州、棗莊,江蘇的徐州都是全國重點產煤地區。有津浦、京廣、隴海、淮南、阜淮、濉阜、符夾等鐵路交織其間;公路網遍及全流域;內河航道以京杭運河和淮河幹流為骨幹,較大支流和下遊水網地區都能通航。淮河流域自古是中國文化、經濟發達地區,又為兵傢必爭之地。

歷史災害與變遷 公元12世紀前,淮河獨流入海,尾閭通暢。宋代時海潮可上溯至江蘇省的盱眙縣城。泗、沂、沭河均為淮河下遊支流。1194年黃河在河南省原陽縣境(另一說是1128年在李固渡附近)向南決口,在徐州以下奪泗河,在淮陰以下奪淮河,並泛及河南省的沙潁河、渦河和山東省的泗河流域;直到1855年,黃河才在河南省蘭考縣銅瓦廂北決改走現道。在黃河侵泗奪淮期間,淮河入海故道淤成今廢黃河,河床高出地面數米,淮河入海口形成新三角洲,海岸線向東推進60公裡,成為現今之海岸線。

黃河奪淮600餘年,由於黃河泥沙淤積,黃河故道成為淮河與泗、沂、沭河的分水脊,淮河入海尾閭全部淤廢,加上明清兩代采取蓄清刷黃,引淮濟運的治水策略,不斷加高加長原來防禦淮河洪水的高傢堰,形成現今高大的洪澤湖大堤,洪澤湖不斷擴大。1851年淮河被迫從洪澤湖東南角沖決三河改道入長江。泗、沂、沭河也由於黃河奪泗奪淮,失去入淮的流路,漸瀦水成現今之南四湖和駱馬湖。

1838年國民黨政府在鄭州附近的花園口炸開黃河南堤,造成黃河又一次嚴重侵淮,到1947年方才堵復。黃河洪水泛濫面積達5萬餘平方公裡,在潁、渦河之間,豫皖兩省有2萬餘平方公裡的土地遭泥沙淤積,成為荒無人煙的黃泛區。淮河流域的洪、澇、旱災頻繁。從公元1400~1900年,共發生較大水災350次,較大旱災280次,形成“大雨大災,小雨小災,無雨旱災”的困境。

治淮成就 20世紀30年代初,導淮委員會、江蘇省先後整治瞭張福河與淮陰以下的廢黃河,開挖瞭七套到套子口間的中山河,整修瞭淮河幹流中遊及蘇北京杭運河堤防,疏浚瞭運河淺灘,修建瞭劉老澗及淮陰100噸級船閘等工程。1949年以來,首先進行瞭沂、沭河的治理工程,開挖瞭新沭河和新沂河,使泗、沂、沭河洪水有瞭出路。1950年起開始全面治淮,根據中央關於“根治淮河”的決定,明確瞭“蓄泄兼籌”的治淮方針,並成立瞭治淮委員會。1951、1956、1971年先後進行瞭三次治淮規劃。規劃內容以防洪、除澇、灌溉為主,並包括水土保持、水力發電、航運等方面。50年代以來,在山地丘陵區修建瞭大中小型水庫5300多座,其中大型水庫35座,中型水庫150座,總庫容250億立方米。較大的大型水庫有安徽的響洪甸、梅山、佛子嶺(見佛子嶺水庫),河南的南灣、鮎魚山、薄山、宿鴨湖、昭平臺、白龜山,山東的岸堤、跋山,江蘇的石梁河等。在平原地區利用湖泊、窪地修建蓄洪滯洪區十餘處,總庫容280億立方米。較大的湖窪蓄洪區有安徽的濛窪、城西湖、城東湖、瓦埠湖,江蘇的洪澤湖、駱馬湖,山東的南四湖等。擴大下遊地區入江入海出路,淮、泗、沂、沭下遊的泄洪能力從原來的0.9萬立方米/秒,增加到2.7萬立方米/秒。其中主要的有新沭河、新沂河、蘇北灌溉總渠和入江水道。加高加固幹支流堤防1.5萬公裡;新挖骨幹河道十餘條,其中較大的有漴潼河、新汴河、茨淮新河、蘇北灌溉總渠、淮沭河、紅衛河、洙趙新河、邳蒼分洪道等;修建瞭大量的泄洪、節制、擋潮閘,使淮河中下遊達到40~50年一遇的防洪標準,沿海地區海潮不再入侵。平原區約660萬公頃易澇耕地,已有一半以上達到三年一遇以上的除澇標準。在灌溉方面,修建瞭大量的水庫塘壩灌區、河湖灌區和井灌區,全流域灌溉面積從50年代初期的80萬公頃,增加到現在的733.3萬多公頃。其中大型水庫灌區有淠史杭灌區,是現今全國丘陵區的最大灌區。河湖灌區中有洪澤湖、駱馬湖、南四湖等灌區,加上江蘇省江都大型抽水站江水北調工程(見江都水利樞紐),可灌溉平原區耕地133.3萬餘公頃。4省平原區打機電井75萬眼,可利用地下水灌溉約233.3萬餘公頃。水力發電已裝機28萬千瓦。航運事業有一定發展,已初步形成流域性水運網。

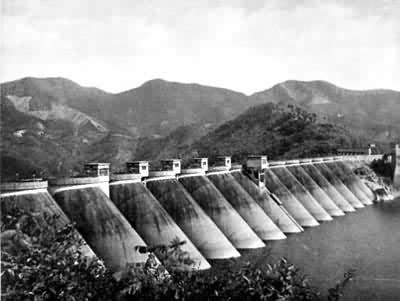

梅山水庫

梅山水庫

治淮近40多年來,在防洪方面,僅淮河幹流和沂、沭、泗水系累計減免的洪災耕地面積就有533.3和620萬公頃;灌溉、除澇、航運、水力發電等方面的經濟效益更為顯著。糧食、棉花、油料等產量大幅度增長。蘇北地區已成為高產穩產的商品糧基地;水旱堿災嚴重的豫東、皖北、魯西南地區也發生很大變化。