中國東部大平原的重要組成部分。又稱黃淮海平原。位於北緯32°~40°,東經114°~121°。北抵燕山南麓,南達大別山北側,西倚太行山—伏牛山,東臨渤海和黃海,跨越京、津、冀、魯、豫、皖、蘇7省市,面積30萬平方公裡。平原地勢平坦,河湖眾多,交通便利,經濟發達,自古即為中國政治、經濟、文化中心,現今平原人口和耕地面積約占全國1/5。中國首都北京即位於大平原北部。

地質與地貌> 華北平原是華北陸臺上的新生代斷陷區。平原的基底形成於太古代和元古代,蓋層構造主要受燕山運動影響。中生代時期華北平原為隆起區,局部發育瞭斷陷盆地。新生代以來,斷塊作用活躍,早第三紀時期形成一系列次級斷陷盆地;晚第三紀和第四紀時期,堆積范圍逐步擴大,形成連片的大平原,與此同時平原邊緣斷塊山地相對隆起,大平原輪廓日趨鮮明。新生代相對下沉,接受瞭較厚的沉積,局部沉積竟達千米。

華北平原海拔多不及百米,地勢平緩傾斜。由山麓向濱海順序出現洪積傾斜平原、洪積-沖積扇形平原、沖積平原、沖積-湖積平原、海積-沖積平原、海積平原等地貌類型。黃河、淮河、海河、灤河等河流所塑造的地貌構成瞭華北平原的主體,即①黃河沖積扇平原,②淮河中下遊平原,③海河中下遊平原,④灤河下遊沖積扇平原。

黃河在孟津以下形成瞭巨大的沖積扇,扇緣向東直逼魯西南山地丘陵的西側。黃河沖積扇的中軸部位淤積較高,成為華北平原上的“分水脊”,並將淮河、海河兩大水系分隔南北。歷史時期黃河頻繁遷徙,北至天津、南及蘇北的廣大平原遍受黃河影響。黃河沖積扇上至今尚保留有決口改道所遺留的大量沙崗、窪地、故道等地形。在黃河沖積扇前緣與魯西南山地之間,分佈有東平湖、蜀山湖、南陽湖、昭陽湖、微山湖等連串湖泊,古代著名的巨野澤、菏澤、孟諸澤亦均處於扇緣地帶,但因黃河泥沙淤積,古湖沼多已消失。黃河沖積扇以南,大別山以北,地勢相對低窪,淮河自西而東流經其間。淮河平原河、湖較密,公元12~19世紀黃河奪淮期間,曾為黃河泛道;南岸支流史灌河、淠河、池河等大多平行流向東北。大別山北麓崗谷湖窪交錯分佈,發育瞭城西湖、城東湖、瓦埠湖等縱長形湖泊。此外,在淮河下遊還分佈有洪澤湖、射陽湖、高寶湖等。黃河沖積扇以北的海河平原,地貌分異較明顯,近太行山、燕山山前為海河各支流及灤河堆積的沖積扇平原,除近山麓地帶的地面受到一定程度的侵蝕切割以外,扇面上堆疊有不同時期的河流沉積物;沖積扇平原的下方則為由海河流域南北兩系河流所堆積的廣闊沖積平原,北系河流多由西北流向東南,南系河流多由西南流向東北,兩組水系在白洋淀—文安窪相匯,最後通過海河註入渤海。海河南系的沖積平原亦為黃河奪淮前北流時期的主要泛流區。渤海灣沿岸低平的海積-沖積平原,海拔多在5米以下,平原上窪地、潟湖眾多。黃河三角洲和灤河三角洲是這一平原上最大的兩個三角洲。以貝殼堤及其他海相沉積物為標志的古海岸線遺跡,表明這一低平原數千年前曾為海水所浸。

氣候 華北平原大體在淮河以南屬於北亞熱帶濕潤氣候,以北則屬於暖溫帶濕潤或半濕潤氣候。冬季幹燥寒冷,夏季高溫多雨,春季幹旱少雨,蒸發強烈。春季旱情較重,夏季常有洪澇。年均溫和年降水量由南向北隨緯度增加而遞減。黃淮地區年均溫14~15℃,京、津一帶降至11~12℃,南北相差3~4℃。7月均溫大部分地區26~28℃;1月均溫黃、淮地區為0℃左右,京、津一帶則為-5~-4℃。全區0℃以上積溫為4500~5500℃,10℃以上活動積溫為3800~4900℃,無霜期200~220天。平原年降水量500~1000毫米。南部淮河流域800~1000毫米,黃河下遊平原600~700毫米,京、津一帶500~600毫米。平原西部和北部邊緣的太行山東麓、燕山南麓可達700~800毫米,冀中的束鹿、南宮、獻縣一帶僅400~500毫米。各地夏季降水可占全年50~75%,且多暴雨,尤其在迎受夏季風的山麓地帶,暴雨常形成洪澇災害。降水年際變化甚大,年相對變率達20~30%,京、津等地甚至在30%以上。

河流與水文 平原河流眾多,黃河、淮河、海河為平原最主要河流。

①黃河為平原最大河流,進入平原,河道寬坦,淤積嚴重。花園口以下的黃河有“地上河”之稱。黃河雖為中國第2大河,但水量僅及長江的1/20,流量的年內和年際變化均甚大。

②淮河中、下遊處於華北平原南部,由洪河口至洪澤湖,兩側水系不對稱。北側支流較長而密集,河道寬闊,水流緩慢;南側支流河流短小,水勢湍急。洪澤湖以下,大部分水流轉經高郵湖而泄入長江,另部分通過蘇北灌溉總渠註入黃海。淮河幹流的夏季水量占全年50%以上,7、8月份常出現暴雨,淮河中遊常於此時期出現洪峰,持續時間長,洪量大,歷史上經常發生災害。

③海河是華北平原北部最大河流,主要支流有北運河、永定河、大清河、子牙河、南運河五大水系,於天津附近匯聚入渤海。海河幹道泄洪能力差,極易釀成洪澇災害。海河水系許多河流的上遊大多發源於山西黃土高原,攜帶大量泥沙堆積在平原上,以往河道一再淤決遷徙,永定河就有“小黃河”之稱。海河流域各河7~9月的水量占全年50~70%,尤以8月水量最大,占全年25~40%;冬、春為枯水期,特別在春季,某些河段於個別月份甚至斷流,夏、秋之交燕山南麓和太行山東麓的暴雨常成災害。

④運河開鑿始於春秋戰國時期,至元代全線通航,經明、清兩代不斷治理改造,終於成為當時的重要交通線。京杭運河在華北平原上的一些河段雖然受到種種因素限制,不能持續發揮航運效益,但畢竟起到瞭應有的歷史作用,至今對於遠距離跨流域引水及河道整治仍有重要的借鑒價值。

土壤與植被 華北平原地帶性土壤為棕壤或褐色土。平原耕作歷史悠久,各類自然土壤已熟化為農業土壤。從山麓至濱海,土壤有明顯變化。沿燕山、太行山、伏牛山及山東山地邊緣的山前洪積-沖積扇或山前傾斜平原,發育有黃土(褐土)或潮黃壚土(草甸褐土),平原中部為黃潮土(淺色草甸土),沖積平原上尚分佈有其他土壤,如沿黃河、漳河、滹沱河、永定河等大河的泛道有風沙土;河間窪地、扇前窪地及湖淀周圍有鹽堿土或沼澤土;黃河沖積扇以南的淮北平原未受黃泛沉積物覆蓋的地面,大面積出現黃泛前的古老旱作土壤──沙薑黑土(青黑土);淮河以南、蘇北、山東南四湖及海河下遊一帶尚有水稻土。黃潮土為華北平原最主要耕作土壤,耕性良好,礦物養分豐富,在利用、改造上潛力很大。平原東部沿海一帶為濱海鹽土分佈區,經開墾排鹽,形成鹽潮土。

華北平原大部分屬暖溫帶落葉闊葉林帶,原生植被早被農作物所取代,僅在太行山、燕山山麓邊緣生長旱生、半旱生灌叢或灌草叢,局部溝谷或山麓丘陵陰坡出現小片落葉闊葉林;南部接近亞熱帶,散生馬尾松、樸、柘、化香樹等喬木。廣大平原的田間路旁,以禾本科、菊科、蓼科、藜科等組成的草甸植被為主。未開墾的黃河及海河一些支流泛濫淤積的沙地、沙丘上,生長有沙蓬、蟲實、蒺藜等沙生植物。平原上的湖淀窪地,不少低濕沼澤生長蘆葦,局部水域生長荊三棱、湖瓜草、蓮、芡實、菱等水生植物。在內陸鹽堿地和濱海鹽堿地上生長各種耐鹽堿植物,如蒲草、珊瑚菜、鹽蓬、堿蓬、蒔羅蒿、剪刀股等。

經濟發展 華北平原是中國開發較早、人為活動影響較大地區。亦為現時中國經濟發達地區之一。平原及其鄰近地區擁有豐富的煤、鐵、石油等礦藏,煤炭、電力、石油、化工、鋼鐵、紡織、食品等工業在中國占重要地位。有開灤、峰峰、徐州、淮南、淮北等大煤礦。山東的勝利油田年產原油僅次於大慶油田。華北平原以北京為中心的鐵路、公路、航空等交通網與中國各地溝通。平原城鎮密佈,除京、津兩市外,人口在20萬以上的城市有20多座。

華北平原糧食、棉花的產量已分別占中國總產量的18.4%和40%,油料作用在中國也占很大比重。華北平原是以旱作為主的農業區。黃河以北以二年三熟為主,糧食作物以小麥、玉米為主,主要經濟作物有棉花和花生。隨灌溉事業發展,一年兩熟制面積不斷擴大。黃河以南大部分地區可一年兩熟,目前以兩年三熟和三年五熟為主,復種指數居華北地區首位。糧食作物也以小麥、玉米為主,20世紀70年代以來沿淮及湖窪地區擴大瞭水稻種植面積,經濟作物主要有烤煙、芝麻、棉花、大豆等。華北平原還盛產蘋果、梨、柿、棗等。

河流改造的成就 華北平原農業生產長期以來受到幹旱、洪水、瀝澇、鹽堿、風沙、蝗災的危害,特別是黃河的南北改道和洪水泛濫,為害極大,影響甚廣。1949年以來,對華北平原進行瞭大規模的治理,先後在淮河流域與海河流域有計劃地進行水利建設,使華北平原抵禦自然災害的能力逐步增強。黃河大堤經加高培厚,保證瞭汛期洪水安全下泄,改變瞭黃河過去“三年兩決口”的狀況;黃河下遊兩岸修建的引水工程,可灌溉農田66.67萬公頃。淮河、海河和灤河上遊山區已修建百餘座大、中型水庫和千餘座小型水庫,有效地攔蓄瞭洪水,並為工、農業用水提供瞭水源保證,特別是跨流域的引灤入津工程,緩和瞭天津市用水緊張的狀況;中、下遊平原區開挖、疏浚瞭數千條大、小河道,使666.67萬公頃低窪易澇耕地基本解除洪、澇威脅,鹽堿化的土地也顯著減少。漳衛新河、子牙新河、獨流減河、永定新河的治理或開挖,使海河五大水系分流入海的泄洪能力由4600立方米/秒提高到2.47萬立方米/秒。蘇北灌溉總渠、新沂河、新沭河及淮河入江水道的開通,使水系紛亂的淮河下遊平原具有較暢通的排水出路。為綜合治理旱澇堿,黃淮海平原上已有各種實驗點40餘處,並且取得一定成績。山東禹城實驗區經多年的井灌井排,旱澇堿綜合治理,糧食單產從1966年的每公頃1.35噸,提高到1990年的4.5噸以上。華北平原經40多年的治理改造,雖已取得明顯效益,但黃河的根治、水資源短缺及低產農田的改造仍是十分突出的問題。(見彩圖)

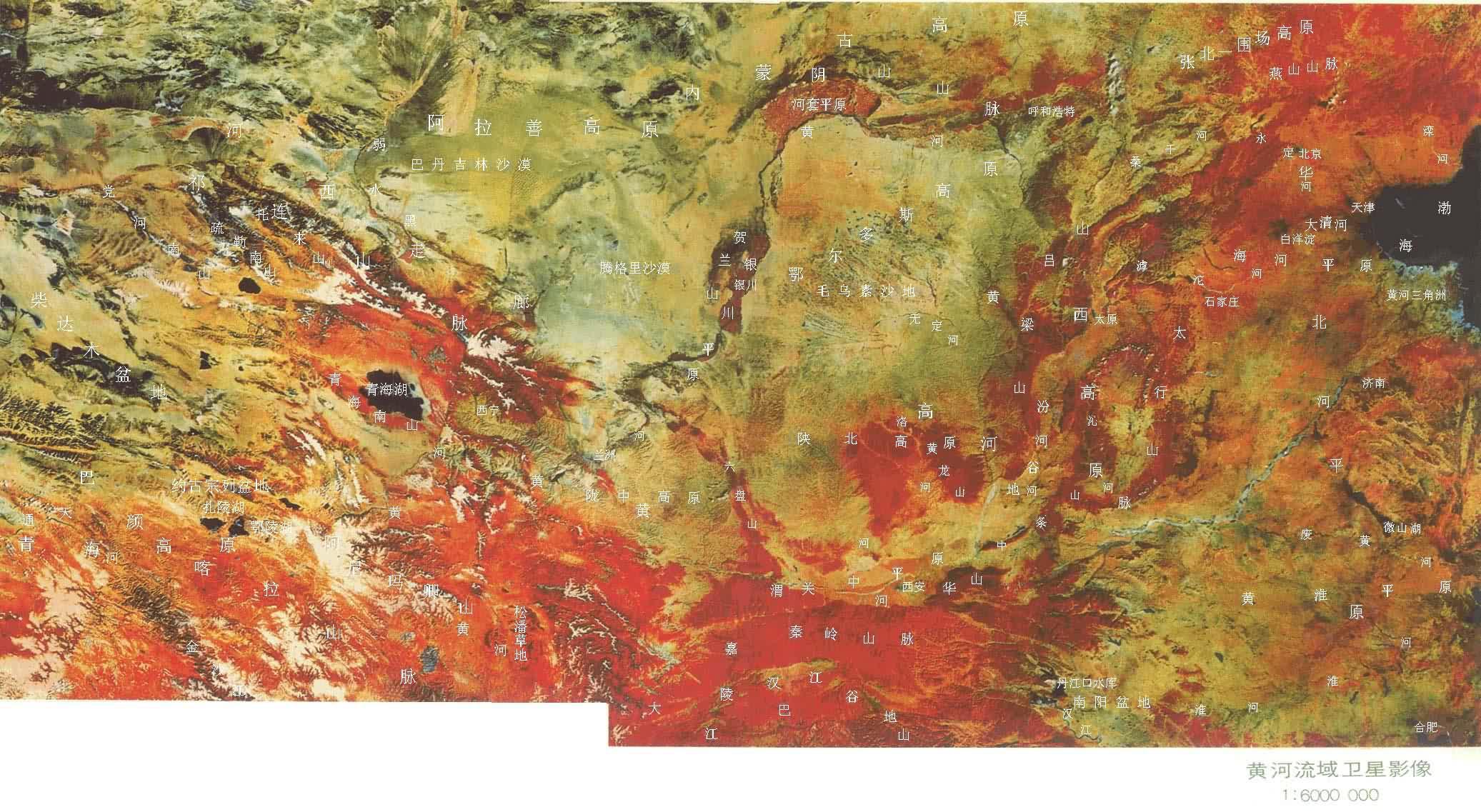

黃河流域衛星影像

黃河流域衛星影像

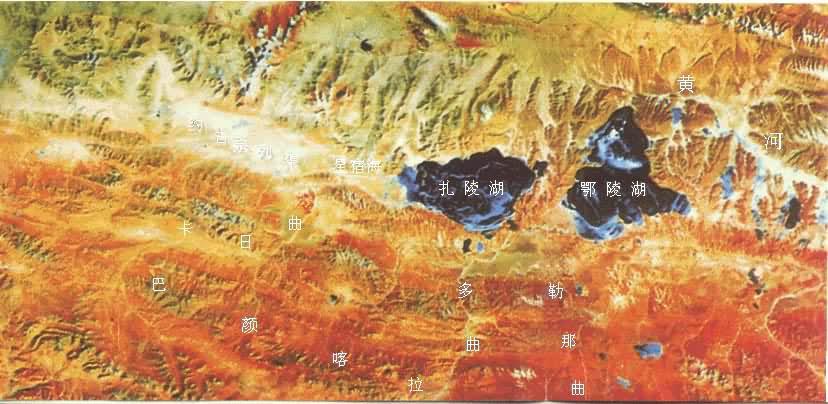

黃河河源衛星影像

黃河河源衛星影像

巴顏喀拉山麓的涓涓泉水,匯集成黃河的源流

巴顏喀拉山麓的涓涓泉水,匯集成黃河的源流

黃河河源地區的河道

黃河河源地區的河道