中國歷史文化名城。四川省省會,政治、經濟、科學文化中心,第2大城市。位於成都平原中部,成渝、寶成、成昆、成灌等鐵路交匯點上,岷江支流府河和南河穿行於市區之間,水陸交通方便。轄7區及雙流、金堂、溫江、新都、郫縣、彭縣、崇慶、大邑、邛崍、浦江、新津11縣。面積1.239萬平方公裡,人口919.5萬;其中市區1404平方公裡,人口280.81萬。

古為蜀國領地。西元前4世紀以前修建蜀王城。秦滅巴蜀,改蜀國為蜀郡。此後,成都人口口驟增,設立瞭鹽鐵官和工官,手工業和農業均得到發展,西漢成都為益州郡治,紡織業盛況空前。東漢末年,成都已成為當時除長安以外的五大都會(即洛陽、邯鄲、臨淄、宛、成都)之一。公元221年劉備稱帝,史稱蜀漢,以成都為國都。唐初屬劍南道,置益州大都府。安祿山作亂時,為唐行都,號稱“南京”,與長安、揚州、敦煌列為當時四大都市,有揚(州)—益(州)二之謂。五代後蜀孟昶在羅城外廣植芙蓉樹,故又稱“芙蓉城”或“蓉城”。宋初,成都為益州路,後為成都府路,是當時全國三大市場(開封、成都、興元)之一。北宋末年,北方人口大量入川,成都人口急增,為中國五大印書中心之一,以繁榮富麗著稱。元代設四川等處行中書省,成都始成為省治。清為四川省治。1928年始置成都為省轄市。1950年為川西行署駐地。1953年恢復四川省建制後,即為四川省省會。

成都市新貌

成都市新貌

成都地處成都平原,龍泉山脈從東北至西南斜貫東部,境內以平原為主,次為丘陵低山,海拔約500米。土壤肥沃,河渠密佈,為舉世聞名的都江堰灌區一部分。屬中亞熱帶氣候,溫暖濕潤,具有冬幹、春旱、夏洪、秋綿雨的特點。境內耕地集中連片,農業發達,自古為中國著名農業區和水稻主產區,現為四川省糧、油、豬生產基地。郊區蔬菜品種多達200種以上。眾多的河流及充足的水量為成都的水路交通、木材漂運和工業用水提供有利條件,故成都歷史上曾為四川盆地西部水運交通中心。

1949年後工業迅速發展,已擁有機械、化工、冶金、電子、電力、紡織、造紙、皮革、食品等多種工業部門,形成初具規模的綜合性工業城市和四川省重要工業基地之一。工業以機械、電子、冶金、化工為主。峨眉和新都機械廠、成都量具刃具廠、無縫鋼管廠和四川化工廠在全國均居重要地位。電子工業發達,為中國四大電子工業基地之一。次為食品和紡織工業。蜀錦、蜀繡、銀絲制品、瓷胎竹編、漆器等手工藝品均馳名中國。蜀繡是中國四大名繡之一,享有國際聲譽。

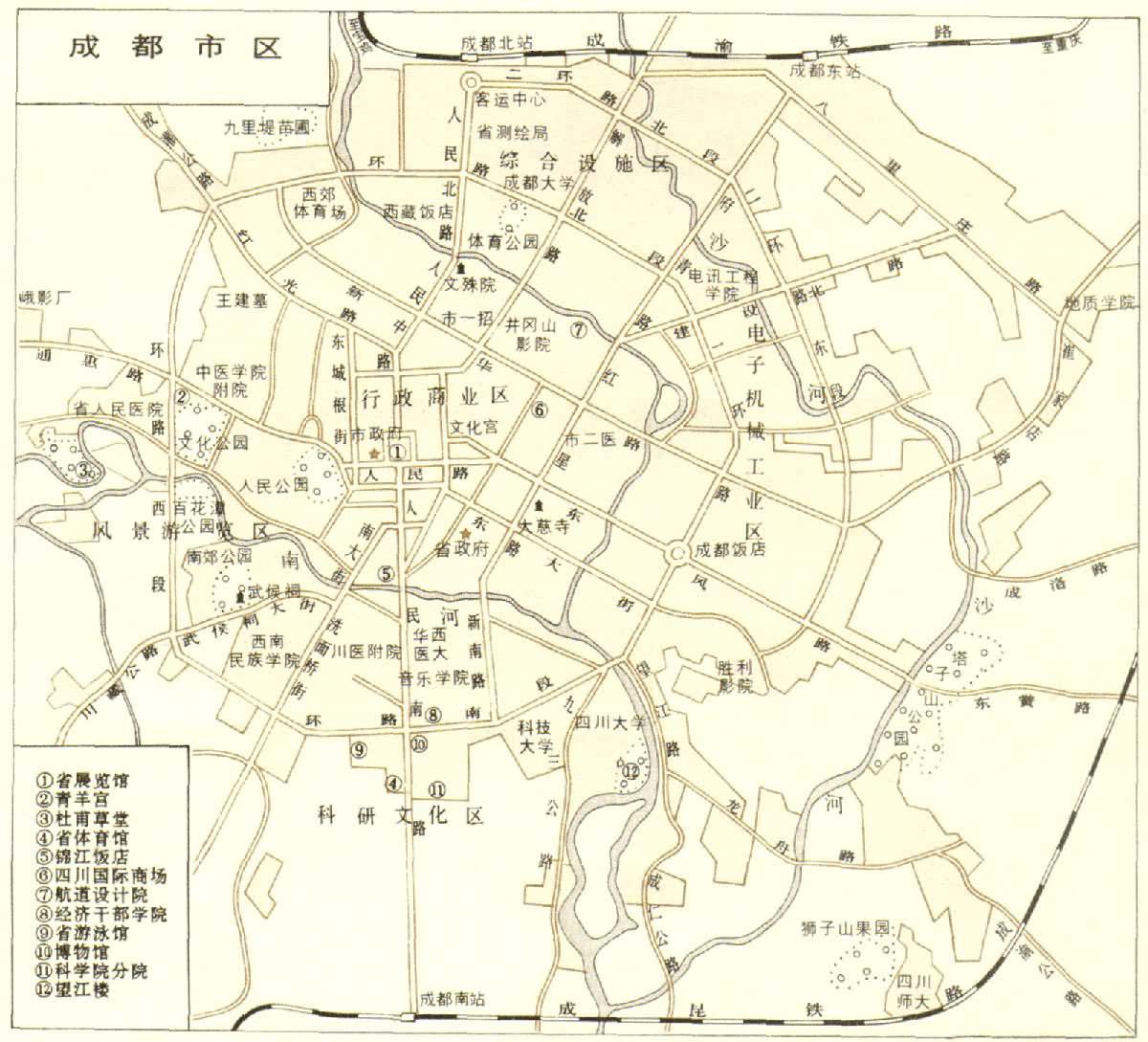

城市功能分區大致為:以行政、商業為主的市中心區;東郊與東北郊為電子機械工業區;東南郊為輕紡和機械工業區;南郊為科研文教區;北郊以車站為主的綜合設施區;西郊是風景遊覽區。郊區擁有0.2萬公頃蔬菜的副食品基地。

成都是四川和中國西南地區最大鐵路、公路和航空樞紐。鐵路有成渝、寶成、成昆、成灌與省內外溝通。公路四通八達,其幹線有川藏、川陜、川雲西路、成渝、成阿(壩)、成萬(縣)等。成都與北京、上海、廣州、武漢、長沙、西安、昆明、貴陽、拉薩等地有定期航班,1991年開通瞭香港航線。省內航空線可達重慶、南充、達縣和西昌。

成都市區

成都市區

成都又為文化發達、古跡眾多和風景秀麗的旅遊城市。屬於國傢和省市保護的歷史文物達105處。古代學者,如司馬相如、楊雄、左思、李白、杜甫、薛濤、白居易、蘇軾、陸遊等均曾生活於此。現有四川大學、華西醫科大學、成都電訊工程學院等16所大學。中國科學院成都分院及四川省的大部分科研、設計單位也集中於此。此外有四川省博物館、展覽館及航空、遊泳等體育設施。南郊建有中國西南地區最大體育館。主要名勝古跡有杜甫草堂、武侯祠、王建墓、青羊宮、望江樓、文殊院、昭覺寺、辛亥保路紀念碑以及城北18公裡的新都寶光寺和桂湖公園等,其中杜甫草堂、武侯祠、王建墓是國傢重點文物保護單位。此外,市內還有唐代城門遺址和唐代城墻,市郊已發現2座戰國墓。“川軍抗日陣亡將士無名英雄銅像”已重建完工。成都歷史上花卉豐盛,尤以栽培歷史久遠的銀杏和芙蓉等著稱。