中國第3大沙漠。位於北緯39°30′~42°,東經98°30′~104°,面積約4.43萬平方公裡。主要屬內蒙古額濟納旗和阿拉善右旗,東部小範圍屬阿拉善左旗。巴丹吉林系蒙古語,沙漠以一居民點而得名。

地質構造上屬阿拉善地塊,地貌形態緩和,主要為剝蝕低山殘丘與山間凹地相間組成,第四紀沉積物普遍覆蓋於地表,形成廣泛分佈的戈壁和沙漠。

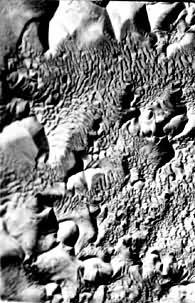

在沙漠範圍內,除東、南、北部有小面積的準平原化基巖和殘丘丘外,廣大地區全為沙丘覆蓋,其中流動沙丘占83%。西部邊緣的古魯乃湖、北部的拐子湖、東部的庫乃頭廟附近有以梭棱為主的固定、半固定沙丘,面積約3000平方公裡,沙丘高大密集,其中高大沙山占沙漠總面積的61%,高度多在200~300米,最高可達500米,有疊置沙丘的復合型沙山、金字塔型沙山及無明顯疊置沙丘的巨大沙山等3種形式,單純的沙丘鏈所占面積較小。僅在沙漠的東南部,沙山之間分佈有許多內陸小湖(俗稱海子),約有144個,面積一般為1~1.5平方公裡,最大深度可達6.2米。多為咸水,不能飲用。湖周植物生長茂密,多為濕生、鹽生等類型,常以湖水為中心與周圍沙丘呈同心圓狀分佈,接近沙丘的地段出現以沙生植物為主的固定、半固定沙堆。海子周圍常為牧場及聚落所在。

巴丹吉林沙漠東南部的沙丘復合體

巴丹吉林沙漠東南部的沙丘復合體

沙漠地區屬大陸性氣候,年降水量50~60毫米,年均溫7~8℃,絕對最高溫37~41℃,絕對最低溫-37~-30℃,沙面溫度達70~80℃。年均風速4米/秒,八級大風日為30天左右,主要為西北風。沙丘上植物較少。僅於沙丘下部或丘間低地生長有稀疏灌木、半灌木,除梭梭林外,主要生長有沙拐棗、沙竹、霸王、木蓼、沙蒿、檉柳、沙蔥等,蓋度多在5%左右,在沙山與湖泊間常出現有白刺沙堆。

巴丹吉林沙漠平均每10平方公裡不到1人。在整個沙漠內部,僅有巴丹吉林廟和庫乃頭廟兩大居民點。基本無種植業。全部經營牧業,駱駝為該地主要傢畜,數量居全國各旗縣之冠;次為山綿羊。沙漠內部無固定道路,橫穿腹部異常困難,中部及東北部基本為無水區。東南部的雅佈賴鹽湖盛產食鹽,西部的古魯乃湖及巴丹吉林廟附近的一些湖泊內有碳酸鈉的沉積。