明代官修的大型綜合性類書。始纂於永樂元年(1403),永樂五年完成。初名《文獻大成》,後經增訂重修,命名為《永樂大典》。計兩萬二千九百三十七卷,三億七千萬字。主編為解縉、姚廣孝等。

編纂始末 建文四年(1402)明成祖朱棣發動靖難之役,奪取皇位之後,深感臣民對其奪位有不平之氣,難以力服,故欲修典籠絡朝野儒士,使之樂為其用,以鞏固和加強自己的統治。

<永樂元年七月,朱棣以天下古今事物,浩如煙海,散載諸書籍,查找不易,命翰林學士解縉等將“凡書契以來,經、史、子、集、百傢之書,至於天文、地志、陰陽、醫、卜、僧、道、技藝之言”,備輯為一書,毋厭浩繁。解縉等奉詔編纂,依韻編次,於次年十一月,奏上成書送呈朱棣。朱棣賜書名為《文獻大成》,此即《永樂大典》的前身。但朱棣不滿於該書的急就速成,認為采摘不廣,記載太略,又於三年正月,敕諭解縉等在原書的基礎上重修。並增派太子少師姚廣孝和禮部尚書鄭賜為監修,刑部左侍郎劉季篪為副監修,又增設正、副總裁;命禮部簡派官員以及四方宿儒文學之士充纂修,開館於文淵閣,命光祿寺給以朝暮膳。參加編纂的官員前後多達三千餘人。永樂五年十一月,全書編成,朱棣更賜書名為《永樂大典》,並親撰序言以紀其事。

規模與體例 《永樂大典》正文為兩萬二千八百七十七卷,凡例目錄六十卷,裝訂為一萬一千零九十五冊。書面硬裱,以黃絹連腦包過。封面左上首簽題《永樂大典》四字。其篇幅之大,搜羅之廣,繕寫之工整,裝潢之精湛,為當時世界上罕見的珍品。

《永樂大典》編纂之初,定有凡例二十一項,對材料的取舍、分類、排比等都有明確規定。全書按《洪武正韻》的韻目編排,以韻統字,以字系事。舉凡天文、地理、人倫、國統、道德、政治制度、名物、奇聞異見以及日、月、星、雨、風、雲、霜、露和山海、江河等均隨字收載。全書分門別類,輯錄上自先秦,下迄明初的八千餘種古書資料,大凡經史子集與道釋、醫卜雜傢之書均予收輯,並加以匯聚群分,甚為詳備。凡入輯之書,不許任意刪節塗改,必須按原書一字不差地整部、整編、整段分類編入。這種編輯方法雖有“依韻綴字、踳雜不倫”、“差錯無序”等缺點,但宋元以前之佚文釋典,賴其多得而傳世。保存瞭明代以前的大量的哲學、歷史、地理、語言、文學、藝術、宗教、科學技術等方面豐富而可貴的資料。

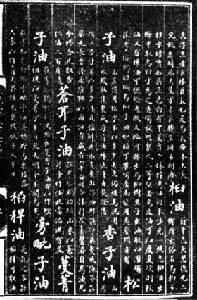

《永樂大典》(明寫本)

《永樂大典》(明寫本)

收藏與版本 該書編成後,即珍藏在南京的文淵閣,永樂遷都後,又移至北京,深藏在故宮內的文樓(即文昭閣)裡,很少利用。據《明實錄》載,直到弘治時,孝宗朱祐樘才查閱,並曾命人將中所搜輯的藥物、禁方抄出給禦醫藥房,而且親自書寫書中的一些金匱秘方賜給太醫院應用。明世宗朱厚熜入繼皇位後,為在大禮議中取勝,曾多次翻閱古禮義之書,以作為自己“繼統”的依據;其後世宗崇信齋醮,每有疑隙,均按韻索覽。嘉靖三十六年(1557)四月,皇宮大火,三殿和文、武兩樓等主要建築物全部焚毀,《永樂大典》由於朱厚熜的寶愛,特別督促搶救才幸免於災。四十一年八月,朱厚熜命文淵閣臣徐階、禮部侍郎高拱等召集儒臣照原本眷寫副本一部,隆慶元年(1567)完成。從此《永樂大典》才具有正副兩部,分別珍藏在文淵閣和皇史宬兩處。

崇禎二年(1629)五月,因為初一日的日蝕時刻不驗,侍郎徐光啟奏準選刻《永樂大典》中日蝕一類。這是該書在明代唯一的刊刻記載。明末文淵閣被焚,《永樂大典》正本可能在這時毀於大火。清雍正時,副本由皇史宬移藏於翰林院,翰林學士得以借閱。乾隆元年(1736),該年進士全祖望被分至庶常館進習,他從中抄出《宋元圖經》等海內孤本若幹種,並撰《鈔永樂大典記》以紀述其事。乾隆三十八年,清政府纂修《四庫全書》時,《永樂大典》已散佚兩千餘卷,但仍然從中輯出佚書五百餘種。此後該書又陸續散佚,咸豐十年(1860)英法聯軍和光緒二十六年(1900)八國聯軍入侵北京,《永樂大典》遭浩劫,部分被燒毀,部分被搶走,餘者寥寥無幾。

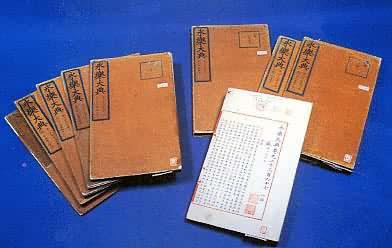

《永樂大典》

《永樂大典》

中華人民共和國成立後,對該書加以多方搜集整理。到1959年為止已收集到《永樂大典》原本兩百一十五冊,加上復制副本等,共得七百三十卷。1960年由中華書局影印出版,共裝訂成兩百二十冊,書前有郭沫若序。1977年臺北世界書局又加印行。後又在國內外征集到六十三卷。1986年中華書局將已征集到的現存的《永樂大典》近八百卷,縮印精裝出版。