6世紀以後中國北方、西北方操突厥語的民族的名稱和它在6~8世紀建立的汗國的名稱。“突厥”一名最早見於《周書》、《北齊書》、《北史》。按隋唐時期的漢語擬音,突厥二字當讀作*t'u奃t k嫀u奃t,有的學者(如伯希和)認為這可能是突厥(türk)一詞的蒙古語複數形式türküt的對音;近年學者傾向於突厥二字和鐵勒二字一樣,都是古突厥字türk的對音。

突厥和鐵勒同族,語言同屬阿勒泰語系突厥語族。突厥以狼為圖騰,共有十個氏族((姓),其中以阿史那氏最顯赫,突厥諸可汗俱出此氏族。原居踐斯處折施山(今地不詳),後遷高昌北之北山(今新疆博格多山),掌握冶鐵技術。5世紀中葉,漠北柔然族強大,占據高昌一帶,突厥人被迫遷至金山(今阿爾泰山)南麓,受柔然統治者的蔑視,被稱為“鍛奴”。6世紀初,柔然衰落,突厥乘機發展勢力,在阿史那土門(Tümän,蒙古高原的鄂爾渾古突厥語碑作 Bumïm)領導下逐漸強盛。土門曾派人到塞上市繒絮,表示“願通中國”。545年(西魏大統十一年),文帝派出使者酒泉胡人安諾槃陀到突厥,從此雙方開始正式交往。次年,土門幫助柔然討平叛亂的鐵勒諸部,勢力大張,因求婚被拒絕而與柔然斷交,轉而求得西魏長樂公主。552年,土門發兵擊敗柔然,柔然可汗阿那環自殺。土門自立為伊利可汗,是為突厥汗國建立之始,汗庭(牙帳)建於於都斤山(Űtükän,又作烏德鞬、鬱督軍山,今蒙古鄂爾渾河上遊杭愛山,此山被操突厥語的部落視為聖山)。同時派其弟室點密(Istämi,拜占廷史料作Silzibulos或Dizabulos)西征,進行擴張。

突厥汗國是建立在草原遊牧生活方式上的部落聯盟國傢,大可汗是一國之主,汗國的強盛在很大程度上靠大可汗的武力及其個人威望來維持。大可汗之下常以兄弟子侄為小可汗,分領部落。下有葉護(yabγu),葉護之下有設(Shad,或譯“察”、“殺”)、特勤(tigin)、俟利發(Iltäbär)、吐屯(tudun)等共二十八等,皆世襲。汗庭周圍地區由大可汗直接統轄,其餘地區分為東、西二部(即左、右二部),每部置一設,東設牙帳直幽州之北,西設牙帳直五原之北。

553年,土門死,子科羅立,號乙息記可汗(一作逸可汗)。不久科羅死,弟燕都俟斤立,號木桿可汗。木桿可汗時突厥消滅瞭柔然,又在西面聯合薩珊朝波斯滅媺噠,東逐契丹,北並契骨(黠戛斯),控制區域東起遼海,西至西海(今裡海),北至北海(今貝加爾湖),南至漠北,這是它最強盛的時期。572年,木桿死,弟佗缽可汗立,中原的北齊、北周都畏懼突厥的勢力,爭與結好。581年佗缽死,汗室內訌,導致582年攝圖取得汗位和583年東西突厥的對抗,突厥分裂為東、西汗國。

東突厥 又稱北突厥,鄂爾渾突厥文碑自稱藍突厥。東突厥的歷史又可分為前後兩汗國時期。

東突厥前汗國(第一汗國)時期 佗缽死,遺言由木桿之子大邏便繼位,大邏便母賤,國人不服,佗缽之子菴羅母貴,國人立之,而大邏便又不服。菴羅不能制,就把大汗位讓與乙息記之子攝圖,是為沙缽略可汗,居於都斤山;菴羅退居為第二可汗,居獨樂水(今蒙古土拉河);大邏便自立為阿波可汗,居於沙缽略之西北;沙缽略弟處羅侯為突利可汗,居於沙缽略之東北。此外,伊利可汗時統兵西征的室點密也在龜茲北鷹娑川(今新疆開都河上遊)建牙帳稱可汗,名義上隸屬於都斤山的大可汗。576年室點密死,子玷厥繼位稱達頭可汗,擁有強兵;高昌以北還有貪汗可汗(世系失考)。在這種情況下,沙缽略作為大可汗的權力十分有限,實際上形成瞭沙缽略、第二、阿波、達頭、貪汗五可汗並立局面。582年(隋開皇二年)沙缽略發阿波等部兵馬南侵,第二年隋出兵反擊,突厥敗走。沙缽略借口阿波先退,襲擊阿波。阿波投奔達頭,達頭協助他收集舊部近十萬騎,開始和沙缽略互相攻擊,突厥正式分裂為東、西汗國。

沙缽略既被隋朝打敗,又迫於東西分裂的不利形勢,不得不向隋求和。587年,沙缽略死,弟處羅侯立,號莫何可汗,亦號葉護可汗,勇而有謀,以隋所給旗鼓,西擒阿波,後又西征,中流矢卒。沙缽略之子雍虞閭立,號都藍可汗,而處羅侯之子染幹為突利可汗(小可汗)居其東北。兩可汗皆請婚於隋,隋采用謀臣長孫晟的離間計策,先後以宗女安義公主、義成公主嫁予染幹,並令染幹南徙、賞賜特厚。都藍怒而與隋絕交,數為邊患,並聯合達頭共攻染幹,染幹歸隋。隋先在朔州為染幹築大利城,立之為意利珍豆啟民可汗(簡稱啟民可汗);再遷染幹遊牧部眾於黃河南(今內蒙古河套南)夏、勝兩州之間。稍後,隋發大兵出塞擊都藍,都藍為麾下所殺,達頭遁走。601年(隋仁壽元年),隋遣楊素率啟民北征,所得人畜盡歸啟民,啟民返歸北方。不久西突厥大亂,啟民又領有西突厥部眾。607年(隋大業三年),啟民朝見隋煬帝於榆林行宮。609年又朝於東都,這一年啟民死,子咄吉世立,是為始畢可汗,仍妻義成公主。

始畢因事怨隋,615年,圍煬帝於雁門,次年又寇馬邑,北方割據勢力如薛舉、王世充、劉武周、梁師都、李軌及農民軍首領竇建德、高開道等並皆交結始畢,以為聲援。這是東突厥最為強盛的時期。619年,始畢死,弟處羅可汗(619年立)、頡利可汗(620年立)一再侵擾唐朝轄境。626年(唐武德九年),頡利深入到長安附近,唐太宗親臨渭水與之結盟。629年(唐貞觀三年),唐遣李靖、李臽、張公瑾等領兵與反叛突厥的薛延陀部夾擊突厥,次年頡利大敗被俘,東突厥亡。漠北諸部相繼歸服唐朝,唐分置定襄、雲中兩都督府以統之。唐高宗初年又置單於、瀚海二都護府統轄其地。

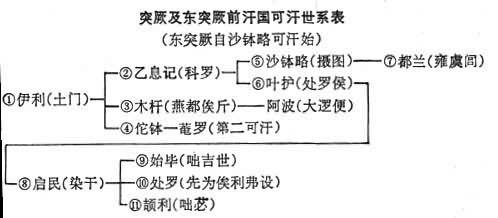

突厥及東突厥前汗國可汗世系表

突厥及東突厥前汗國可汗世系表

東突厥後汗國(後突厥、第二汗國)時期 創建者阿史那骨咄祿,本頡利可汗之疏屬,世襲吐屯啜。680年,骨咄祿跟從頡利兄子阿史那伏念叛唐,唐遣裴行儉出征,翌年擒伏念。骨咄祿便鳩集殘部進入總材山,漸至強盛,乃自立為頡跌利施可汗,以阿史德元珍為謀主。683年(唐永淳二年)起頻年南侵,成為唐北方大患。691年,骨咄祿死,弟默啜可汗立,東打敗奚、契丹,西降服鐵勒、回紇諸部,黠戛斯、突騎施、吐谷渾以及別失八裡(今新疆吉木薩爾北)的拔悉密,拓境至於中亞河中地區的鐵門關(今蘇聯烏茲別克南部佈茲嘎拉山口),東西萬餘裡,控弦稱四十萬。連年侵襲唐境,並與吐蕃呼應,為後突厥最盛時期。697年(武周神功元年),默啜曾向武周求河曲六州降戶數千帳,並求粟種、農器,武則天給予谷種四萬斛,雜綵五萬段,農器三千件,鐵四萬斤。這說明突厥此時已不專從事畜牧,農業生產也在發展。默啜在位二十五年,武功雖盛,而兵役嚴重,突厥部眾及所役屬的鐵勒、回紇等部落不能忍受。716年,默啜征討叛離的九姓鐵勒拔野古部,歸途中被拔野古散卒突襲殺害。默啜死,兄骨咄祿之子闕特勤糾合舊部,盡殺默啜之子小可汗匐俱兄弟及其親信。立兄默棘連為毗伽可汗,毗伽既立,用其父時舊人暾欲谷(有的學者認為就是骨咄祿的謀臣阿史德元珍)為謀主,聽他的勸告,減少瞭侵掠唐境的活動。734年,毗伽被大臣梅錄啜毒死,子繼立為伊然可汗,在位八年後死去。其弟繼立,稱登利可汗,年幼,不為國人所服。他的叔叔殺之,自立為烏蘇米施可汗。國中大亂,744年末(一說745年初),回紇的骨力裴羅攻殺後突厥白眉可汗,自立稱可汗,東突厥後汗國亡。

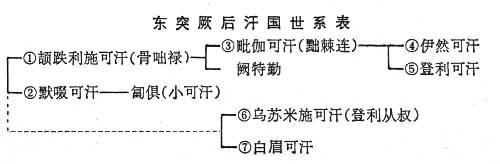

東突厥後汗國世系表

東突厥後汗國世系表

西突厥 西突厥的活動開始於室點密西征。西征中,西域原來的一些操突厥語的部落如處月、處密、突騎施等加入瞭突厥部落聯盟,鐵勒各部、葛邏祿、拔悉密等被迫役屬於突厥。室點密先是聯合波斯消滅瞭媺噠,以後又同拜占廷結盟,和波斯展開瞭爭奪絲路貿易的戰爭。568~569年,拜占廷的使者到瞭室點密的汗庭(牙帳)鷹娑川。571年,突厥人進攻波斯,把邊界從鐵門關推進到瞭烏滸水(即縛芻水,今阿姆河)沿岸。588~589年突厥人可能占領瞭縛芻水西岸的部分地區。

583年,東、西突厥分裂,西突厥有阿波、達頭、貪汗三個可汗,但實際上勢力最大的是達頭可汗。阿波與東突厥作戰被俘後,鞅素特勤的兒子被立為泥利可汗。泥利死,其子達漫繼位,稱泥撅處羅可汗。當時東突厥都藍、啟民兩可汗互爭雄長,達頭聯合都藍進攻啟民。都藍死,達頭占據漠北,自稱步迦可汗。603年,鐵勒、思結等十幾部背叛達頭投降啟民,達頭部眾潰散,他逃往吐谷渾後下落不明。605年西突厥泥撅處羅可汗被鐵勒打敗,隨後又在達頭的孫子射匱攻擊下東走高昌,611年降隋。此後,射匱可汗統一瞭西突厥,廣開疆土,東起金山,西到西海、玉門以西諸國都在他的統治之下,汗庭建在龜茲北面的三彌山。618年,射匱死,弟繼位稱統葉護可汗,統葉護可汗把大汗庭遷到石國(今蘇聯烏茲別克塔什幹)北面的千泉;授西域各國以頡利發的稱號,每國派駐吐屯一人,收斂征賦。這是西突厥最強盛的時期。武德末年,統葉護曾向唐朝求婚,但被東突厥頡利可汗阻撓而未實現。貞觀初年,統葉護被伯父所殺,西突厥內部變亂迭起,貴族爭立。636年,沙缽羅咥利失可汗分西突厥為十部,各派一設統領,每設得一枝金鏃箭用作號令,故稱十設部落或十箭部落。並依所處地域分十部成兩廂:左廂五部在碎葉川(今蘇聯楚河)以東,稱五咄陸部,部落酋長稱啜,共五大啜;右廂五部在碎葉川以西,稱五弩失畢部,部落酋長稱俟斤,共五大俟斤。左右廂統稱十姓部落(On Oq),有的學者認為這或許同室點密率領西征的原十姓部落有關系。不管怎樣,按地域劃分居民應該看作是西突厥社會由血緣向地緣進一步轉變的一個重要發展階段。651年,阿史那賀魯自立為沙缽羅可汗,建牙帳在雙河(今新疆博樂、溫泉一帶)和千泉,總領十姓部落,控制西域各國,領兵幾十萬。阿史那賀魯曾進攻過唐朝的庭州等地。657~658年(唐顯慶二年至三年),唐朝派蘇定方等統兵分幾路征討,俘獲賀魯,西突厥滅亡。唐朝設立崑陵、濛池兩個都護府,以阿史那步真為濛池都護、繼往絕可汗,押五弩失畢部落;阿史那彌射為崑陵都護、興昔亡可汗,押五咄陸部落,屬地分置羈縻州府,統歸安西都護府(702年以後一部分改屬北庭都護府)管轄。7世紀末,西突厥別部突騎施興起,代阿史那氏統治瞭原十姓地區,但唐朝支持的西突厥可汗後裔一直到742年才不見活動。

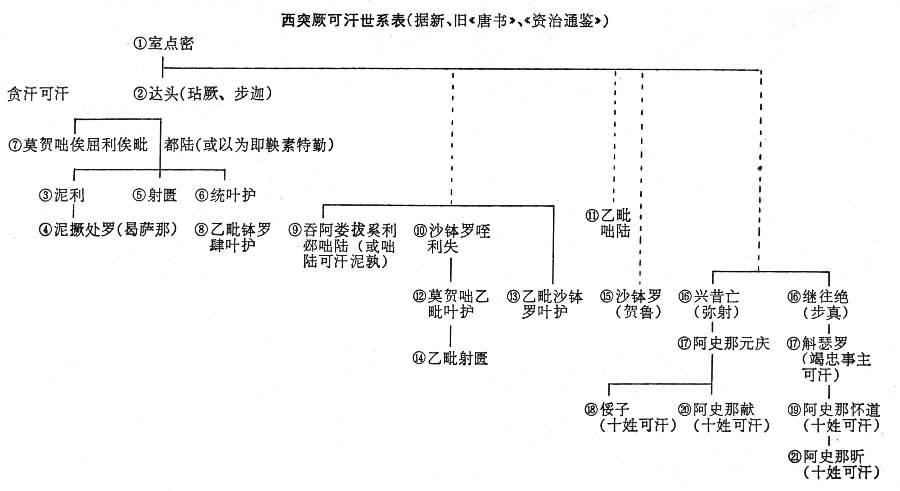

西突厥可汗世系表(據新、舊《唐書》、《資治通鑒》)

西突厥可汗世系表(據新、舊《唐書》、《資治通鑒》)

突厥人主要從事遊牧業,隨水草遷徙,以氈帳為居室,食肉飲酪,冬裘夏褐,披發左衽,善騎射。以角弓、鳴鏑(響箭)、甲、矟(長矛)、刀、劍為兵器,有冶鐵、鑄銅、造車等手工業,能紡織葧佈(一種用蒿草纖維織成的粗佈),善制魚膠、養馬。突厥馬筋骨合度,能長途奔馳,狩獵、作戰都很合用,經常用來與唐朝交換繒絮。

突厥汗國制定有反映私有制的刑法。征發兵馬及收賦稅時,刻木為契並附上金箭,用蠟加封蓋印,作為憑信。

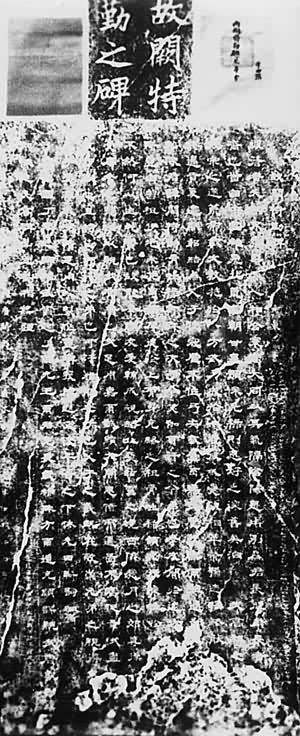

突厥有自己的文字。漢文史料中記載著突厥有碑銘;17世紀末到18世紀初,人們在葉尼塞河摩崖上發現瞭形態類似古日耳曼人的魯尼字體(runic)的文字;19世紀末、20世紀初在蒙古高原有瞭更多的發現,取得許多碑銘的完整照片和拓本。1893年,丹麥學者湯姆森解讀瞭銘文,確認是用阿拉米字母(一說直接來自粟特文字)書寫的突厥語,基本字母有三十八個,從右向左讀。在至今為止發現的突厥文碑銘中屬於突厥人的主要有闕特勤碑、毗伽可汗碑、暾欲谷碑(這些碑又因發現地點而被統稱作和碩柴達木碑)等,這些碑銘作為現存最早的突厥語文獻,在語言學、歷史學上都有重要價值。俄國學者拉德洛夫曾系統刊佈過一批突厥文碑銘,同時嘗試編寫瞭《突厥方言辭典》;20世紀40年代,日本學者小野川秀美把突厥文碑銘初步翻譯成瞭日文;50年代,蘇聯學者馬洛夫再次對一些突厥文碑銘進行刊佈,內容包括原文、轉寫和翻譯;在這一基礎上,蘇聯突厥學傢克裡亞什托內結合各種文字的史料對突厥碑銘進行瞭集大成的研究。闕特勤碑和毗伽可汗碑都有漢文部分,中國學者在清朝末年就參加瞭這一部分碑文的考釋工作。另外,由於近年發現瞭時代早於突厥文碑銘用草體粟特字銘刻的佈古特(Bugut)碑,有的學者認為突厥汗國初期的公文用語可能是粟特語。近年在中國新疆和蘇聯南西伯利亞、中亞等地還發現瞭許多屬於突厥的石人墓、石圈墓,這對於研究古代突厥人的文化也有重要意義。(見彩圖)

突厥墓前石人像

新疆溫泉

突厥墓前石人像

新疆溫泉

闕特勤碑(拓片)

闕特勤碑(拓片)

參考書目

岑仲勉:《突厥集史》,中華書局,北京,1958。

沙畹撰,馮承鈞譯:《西突厥史料》,商務印書館,上海,1934;中華書局,北京,1955。

岑仲勉:《西突厥史料補闕及考證》,中華書局,北京,1958。