鑿井汲鹵煎制的井鹽是一個古老而獨特的制鹽行業。清政府改變歷代官府對四川井鹽業的控制方式,“任民自由開鑿”,在一定程度上使井鹽生產得以發展,行銷西南廣大地區。

明末清初,經歷長期戰亂,曾遍及全川的鹽井夷塞殆盡。自康熙中期至雍正初期,井鹽生產恢復較快,雍正九年(1731)全川產鹽地區已遍及四十州縣,共有鹽井六千一百多眼,年銷食鹽已達九千二百二十多萬斤,大大超過瞭南宋年銷六千萬斤的最高記錄。乾隆時期,先是採取對新開鹽井從輕課稅稅的辦法;後進一步實行新開鹽井永不加課的措施,刺激瞭乾嘉時期四川井鹽迅速增加。嘉慶十七年(1812),全川鹽井達九千六百二十多眼,年銷食鹽三億二千三百五十多萬斤。以後最高年銷鹽量曾達七億斤,一般年銷量則保持在四五億斤之間。

古代井火(天然氣)

古代井火(天然氣)

清代四川井鹽業的空前發展,在很大程度上依賴於制鹽生產技術的不斷進步。在鉆鑿工具方面,創造瞭魚尾銼、銀錠銼、財神銼、單馬蹄銼和雙馬蹄銼等五種鉆具。鑿井過程已定型化為開井口、下石圈、鑿大口、下木竹(保護井壁的套管)、鑿小口及扇泥(清除頓銼中的巖石碎屑泥漿)等六道工序。清代初期,主要是浚淘小井,開采淺層稀薄鹽鹵;乾嘉時期,隨著鹽業生產技術的提高,富榮鹽場井深一般可達一二百丈,開采侏羅系地層的黃鹵;道咸時期,富榮鹽區不少井深達千米,已接近三迭系層位,開采出黑鹵及巖鹽,生產能力顯著提高。隨著深井的湧現和量豐且濃的鹽鹵資源的開發,采鹵、輸鹵技術及配套設施,也都得到相應發展。明代多用一至三人轉動轤轆汲鹵,間有以牛車作為動力者。清代深井則多以數牛輪班推汲,清末已有人根據貨輪起重機原理,試制瞭蒸汽汲鹵機車,並於1904年向清政府實業司立案專利。為瞭將大量鹵水運往較遠的灶房煎燒,富榮鹽場產生瞭擁有輸鹵設施及技術的“筧”(或“梘”)業專業戶。燃料方面,清代用煤已很普遍,並在若幹鹽場發展瞭天然氣開采工藝,促進瞭鹽業生產的高漲。

煮鹽圖

煮鹽圖

清代全川產鹽四十州縣,逐步形成射(洪)蓬(溪)、南(部)閬(中)、犍(為)樂(山)、富(順)榮(縣)、雲陽等五大產區。其中尤以射蓬、犍樂、富榮為最著,如富榮鹽區以其井深鹵濃、天然氣豐的優勢和“川鹽濟楚”帶來的市場擴大,鼎盛時擁有鹽、火井約兩千眼,煎鍋兩萬餘口,年產食鹽二三十萬噸,占全川產額一半以上,成為名聞遐邇的“鹽都”。

清代四川鹽業的井灶企業,都自成生產單位,自負盈虧。川北部分小井小灶為傢庭手工業,主要靠傢庭成員(間有雇少數工人者)從事制鹽生產,兼有少量田地務農。富榮、犍樂的大型井灶企業,屬於典型的工場手工業,分工細密,生產資料集中,在很大程度上帶有資本主義萌芽的重要特征。

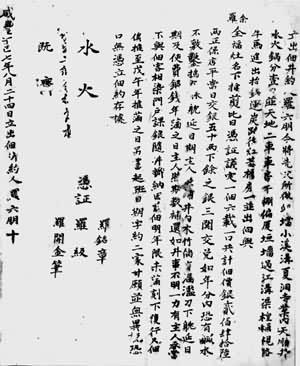

咸豐七年(1857)鹽井租佃契約

咸豐七年(1857)鹽井租佃契約

四川鹽業從鑿井、汲鹵、輸鹵到煎鹽,分工很細,工序繁難,工程費用和設備投資頗多。每開一井,一般需要一二年至四五年,最多的需十餘年乃至數十年,鑿井投資,淺者以千兩計,深者以萬兩計,甚至有費至三四萬兩而不見功者。經營井灶的企業主,大多數湊資朋充,采取合夥制度,以使資力雄厚。在富榮產區,投資者(稱客人)和地主以租佃和合股的形式做井,有“年限井”(或稱客井)和“子孫井”之分。道光朝以前多為“年限井”,即鑿井成功後,投資者按照比例隻享有一定年限的股份及其收益,屆期將井及其設施全部無償地交還地主;“子孫井”在開鑿成功後,由投資者與地主長期共同擁有所有權。隨著鑿井技術的提高,井深相應增加,投資者付出的墊支資本數額持續上升,改變瞭股份結構中投資者與地主原來分占的比率,“年限井”逐步過渡為“子孫井”。一般情況下,地主在井成投產後,占有股份的六分之一至四分之一不等,稱“主日份”、“地脈日份”或“地脈鍋口”;其餘大部股權歸投資者所有,稱“工本日份”、“客日份”或“開鍋水份”;在有承首人(集資鑿井的發起人或組織者)的情況下,還需從地脈日份或鍋口中撥出部分股份,作為給承首人的報酬,稱“乾日份”、“團首日份”或“開鍋水份”。

各井鹽產區的投資者,主要是商人,其中尤以陜西、山西商人為多。他們多以鹽商和經營典當起傢,首先從控制川鹽運輸領域入手,以“租引代銷”手法,獲取大量利潤;繼而進一步控制廣大川鹽銷售口岸,在各地開設鹽店,積累巨額財富;最終多與當地土著合夥,將商業資本投向鹽業井灶,轉化為產業資本。

汲井燒灶的鹽業勞動者,多系喪失生產資料的農民,以論工受值的方式出賣自身的勞動力。他們之中既有當地土著,又有來自全川各縣者,而來自貴州、江西、陜西、雲南等地的流民,傭工井灶借以營生者,尤不可勝計。

由於井鹽生產過程中需要分工協作,故而井、灶、筧中都需有各類專門工匠,如鑿井、治井的有山匠,煎鹽的有燒鹽匠,設鹵筧的有筧山匠,安火筧、置火圈的有灶頭,運鹵的有擔水匠,按照專業程度和不同工種取得工資;灶頭、山匠頗受井主重視,甚至山匠具有招工權,以利井灶生產的正常進行。清末富榮鹽場按井、灶、筧生產過程的粗略估計,勞動分工達四五十種。在井、灶、筧中,分別置有掌櫃、經手、管事、外場等管理人員,並有較為完善的管理體系,采用“龍門帳”的固有復式帳法,代表瞭當時中式會計的最新水平。在此基礎上,19世紀後期,形成瞭一些大的鹽業手工工場,如富榮鹽廠號稱“四大傢族”之首的王三畏堂,極盛時擁有黃、黑鹵井數十眼,各灶天然氣鍋七百餘口,常年雇工達一千二百餘人。20世紀初,四川井鹽業中某些手工工場一度使用機器汲鹵,向近代化工業過渡,但未獲成功。

參考書目

張學君、冉光榮:《明清四川井鹽史稿》,四川人民出版社,成都,1984。