4至5世紀上半葉中國北部民族割據並開始走向民族融合的時代。

十六國與五胡 兩漢以至魏晉,為瞭便於控制,也為瞭補充兵源和勞動人手,朝廷經常通過強制和招引,使邊遠地區的少數族人相繼內遷。西晉時,西自今青海、甘肅,東經寧夏、內蒙古、陝西、山西、河北以至遼寧,南到河南,都有少數族人與漢人錯居雜處。其中除遼河流域的鮮卑和青海、甘肅的氐、羌外,大都由原住地遷來。早在晉初,由於晉政權和和地主豪強的壓迫和剝削,也由於少數族的權貴謀求恢復他們在本族中已失去的權位和滿足他們的掠奪貪欲,以民族形式組織起來的暴動甚至戰爭已不斷發生。到惠帝時(290~306)皇室間的奪權鬥爭由宮廷擴散到地方,混戰使人民飽受痛苦,也削弱瞭晉政權的統治力量。惠帝晚年,階級矛盾和民族矛盾一齊激化,西晉皇朝崩潰。從304年巴仇李雄和匈奴劉淵分別建立政權開始,到439年魏滅北涼止,一百三十六年間,在中國北部和四川先後建立瞭習慣上稱之為十六國(其實不止十六國)的各族割據政權。其中除四個漢族政權(西涼、北燕、前涼、冉魏外,建立這些政權的統治者為匈奴(包括匈奴盧水胡和匈奴鐵弗部)、羯、鮮卑、氐、羌五族,史稱“五胡”。

前涼王念賣駝契 新疆吐魯番出土

前涼王念賣駝契 新疆吐魯番出土

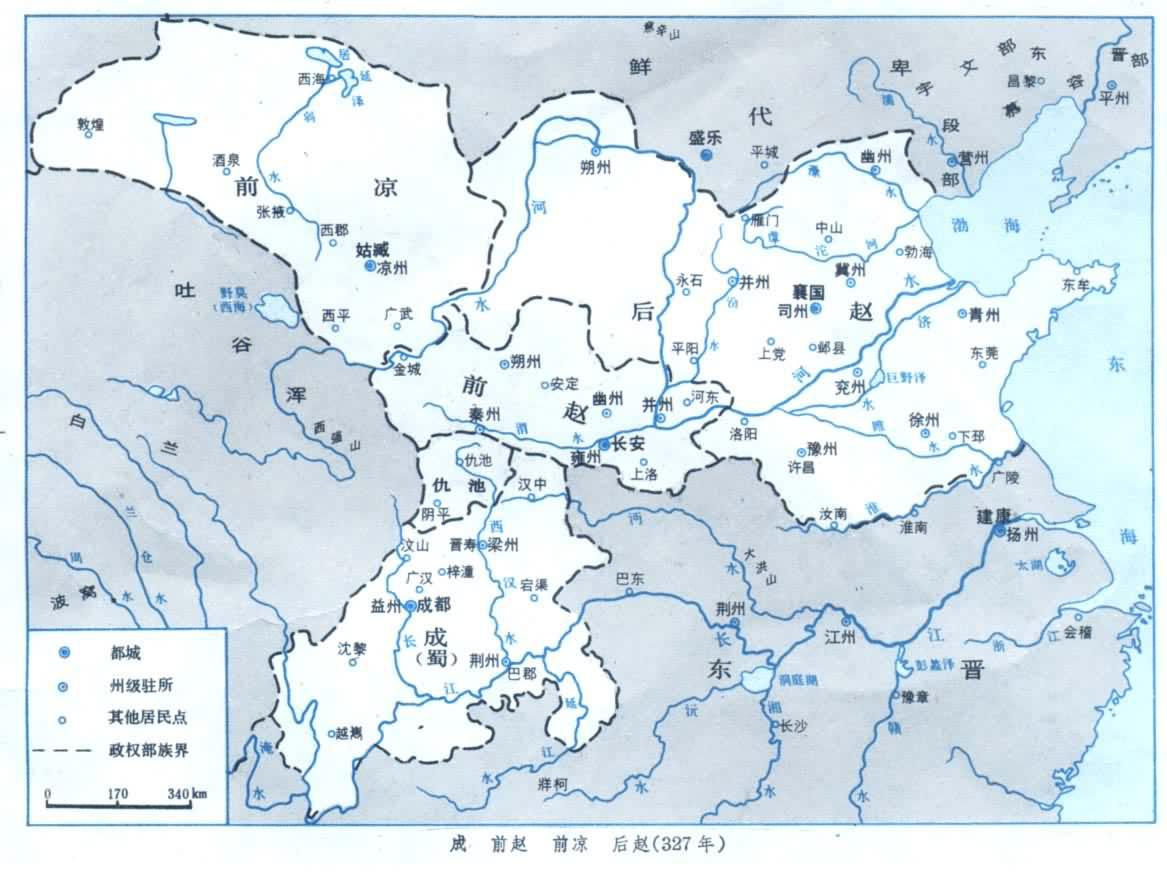

成 前趙 前涼 後趙(327年)

成 前趙 前涼 後趙(327年)

以383年東晉和前秦的肥水之戰為界,十六國的建立可分前後二期:前期的政權有:①成漢、②漢[ID=han_shiliu]和前趙、③後趙、④前燕、⑤前秦、⑥前涼,還有鮮卑拓跋部的代和冉閔的魏不在十六國內。後期的政權有:⑦後秦、⑧後燕、⑨南燕、⑩北燕、後涼、南涼、西涼、北涼、西秦、夏[ID=xia_shiliuguo],此外還有西燕不在十六國內。

人民的生產與生活 在這個歷史時期裡,各族之間征服與被征服,統治與被統治的關系經常變換,民族壓迫與反壓迫的鬥爭反復進行。長期的動亂,統治者的狂暴屠殺和劫掠,漫無限止的勞役,給各族人民帶來巨大災禍。在戰亂中生產極其困難,有時人民需要背著盾,帶著弓箭到地裡勞動,為瞭生活與生產,大量的勞動人民不得不投身塢壁主(見塢壁)或在部落貴族的武裝庇護下成為蔭附戶口。各族政權為瞭便於奴役,常常通過軍事征服把各族人民遷到自己國都周圍;一個政權消滅,另一個政權建立,隨著統治中心的轉移,又進行另一次的遷移。這種頻繁的遷來遷去,使人民的生活與生產更加不能安定。

前涼陶釜甑 新疆吐魯番哈拉和卓出土

前涼陶釜甑 新疆吐魯番哈拉和卓出土

總的看來,這一時期中國北部的社會經濟遭到嚴重破壞,但是不同區域、不同時期,情況也不盡相同。經過流民起義建立起來的成漢政權地處西南,李雄統治的三十年內(304~334)“事少役稀,百姓富實”,益州成為全國最安定的地區。在北方,前涼統治的河西走廊和前燕統治下的遼河流域,都比較安定。西晉末年亂時,中原人民紛紛避難,大致黃河以南的人民南下江南;關中秦、雍地區人民小部分南流巴蜀、荊州,大部分西遷河西走廊;河北人民北入遼東、遼西。前涼、前燕地處邊遠,地廣人稀,大量人民的流入提供瞭開發荒地的勞動力。前燕慕容皝統治時(333~348)開放供貴族遊獵的官地,仿照曹魏分成辦法,使流人佃種,顯然有利於荒地的開發。前涼的農業、畜牧業都有所發展,特別是六十年(317~376)較穩定的政局,保證瞭自古以來著稱的絲綢之路暢通,涼州州城姑臧成為國際、國內東西使節、商旅往來的樞紐。

婦女汲水圖壁畫 遼寧朝陽北廟村北燕墓出土

婦女汲水圖壁畫 遼寧朝陽北廟村北燕墓出土

前涼 前秦 前燕 代(366年)

前涼 前秦 前燕 代(366年)

黃河南北與關中地區是遭受戰禍最劇,社會經濟破壞最嚴重的地區,但在戰事間歇期間,有的統治者為瞭鞏固其政權,不得不推行一些有利於生產的措施,使被破壞的社會經濟有所恢復。後趙石勒經過一番殺掠,在占領河北後頒佈的租調征收額卻比西晉輕減,還曾派使者出去勸課農桑;石虎統治之初(335年左右),征集的大量租谷,下令每年輸送一百萬斛到京都,其餘儲藏在水道旁的糧倉。大量租谷當然為剝削農民所得,但也表明後趙境內農業有所恢復。曾經一度統一北方的前秦,政治比較清明,苻堅信任漢人王猛,抑制氐族權貴,獎勵關心農業生產的清廉官吏,史籍稱贊當時“豪右屏氣,路不拾遺”,平定前燕後,據說“關隴清晏,百姓豐樂”,從國都長安到境內各地商販在驛道上往來不絕。這些話雖不能盡信,也反映瞭繼前、後趙破壞之後,關中的農業、手工業和商業在這時獲得恢復和發展。繼前秦的後秦姚興統治時(394~416)雖然兵戈不息,也還註意政治,曾下令解放百姓由於饑荒而自賣的奴婢,並註重刑罰,懲治貪污,這些措施直接間接有利於前秦末年大亂後關中經濟的恢復。其他如西涼李暠(400~417年在位)在玉門、陽關擴大耕地,註意農業,史籍記載“年谷頻登,百姓樂業”;北燕馮跋(409~430年在位)曾減輕賦役;南涼禿發烏孤也註意農桑,他們統治的一隅之地也曾為生產提供瞭較有利的條件。

銅魁 遼寧朝陽後燕崔遹墓出土

銅魁 遼寧朝陽後燕崔遹墓出土

各族所建政權的性質 建立政權的諸少數族原先處於不同的歷史發展階段。有的早已解散部落,人民已成為州郡編戶,他們早就和漢人一同生活在封建社會裡,部分秦、雍氐羌就是這樣;多數還保留部落組織形式,其中有的可能已進入封建社會,但還帶有濃厚的氏族社會殘餘,並州的匈奴可能處於這種情況;有的似乎還逗留在傢長奴役制階段,比如鮮卑。不論諸族原先的發展階段怎樣有差異,由於他們置身於一個成熟瞭的封建社會中,在封建經濟的基礎上建立政權,因此基本上都是封建政權。

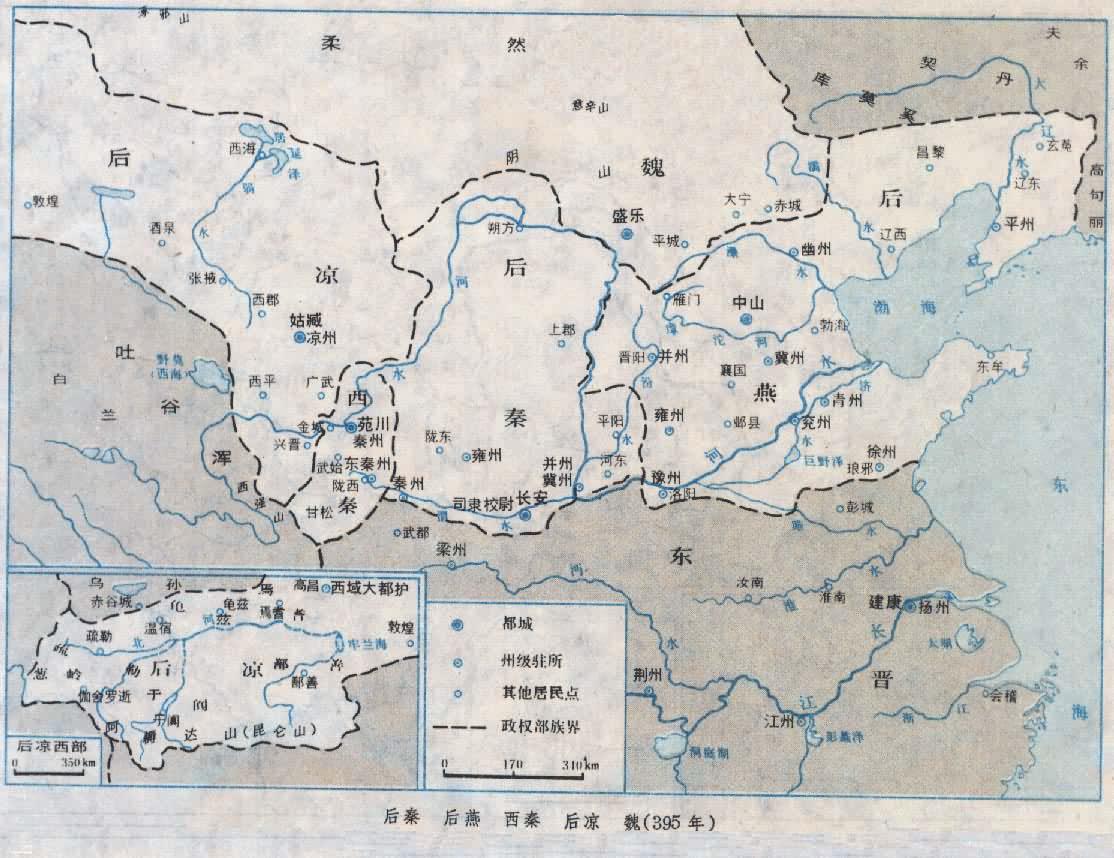

後秦 後燕 西秦 後涼 魏(395年)

後秦 後燕 西秦 後涼 魏(395年)

編戶與蔭附戶口 當時大量人民成為塢壁主和部落貴族的蔭附戶口。塢壁主不少是大姓豪強,塢壁隨著軍事形勢的變化興廢無常,大姓豪強卻一直存在,也一直占有多少不等的蔭附戶。前燕、後燕的部落貴族都擁有大量軍營蔭戶,後秦貴族也領有營戶,他們都成為軍事封建貴族,占有今山東的南燕,蔭附之傢“百室合戶,千丁共籍”(包括漢族大姓和鮮卑貴族)。據說這種蔭附之風是因襲前秦、東晉之弊。蔭戶是貴族豪強的私屬,有的喪失土地,在主人田地上佃作,有的帶著土地以求庇護,他們不承擔國傢賦役,隻對主人負有義務。這種義務從貢納、力役以至分成制地租有很多差別,但都是封建性剝削。還有許多登記上州郡戶籍的所謂編戶,他們是封建國傢賦役剝削的對象。和歷朝一樣,為瞭保證國庫收入和勞役來源,各族君主往往進行戶口檢查,使蔭戶復歸於編戶。一次檢查也可能收得效果,但從來也沒有能夠防止百姓繼續流入私門。上述蔭戶基本上都是漢人,關於少數族人的封建化過程,記載缺略,但可以斷言,他們也終於和漢人一樣,或者成為州郡編戶,或者成為私屬。

瓷杯 陜西靖邊大夏統萬城遺址采集

瓷杯 陜西靖邊大夏統萬城遺址采集

少數族政權與漢族士庶的關系 各少數族政權是在眾多漢人居住的地域上建立的,為瞭鞏固其政權,各族統治者無例外地都力圖取得固有封建勢力的合作。後趙石勒頒佈法令,不準侮辱“衣冠華族(即士族)”,並恢復為士族服務的九品官人法(見九品中正制),派遣專職官員掌管士族定品和參加選拔。對於漢族人民,石虎是個非常殘暴的異族君主,蓄意“苦役晉人”,作為消除反抗力量的措施;另方面他也尊重傳統的士族特權,不僅繼續承用九品官人法,並且下令被征服的前趙境內(雍、秦二州)士族也給予免役和優先選任官吏的權利。遼河流域湧入大量流人,因此前燕政權之始就任用作為流入首領的中原士族參加統治,有的甚至領兵征伐。以後前燕分支後燕、南燕也都承用這一以漢制漢政策。後燕慕容寶曾“定士族舊籍”,前秦苻堅也恢復“魏晉士籍”,其目的都在於區別士庶,一面承認士族的免役特權,又一面清除擠入士族行列的庶族,以免減少勞役征發對象。以上舉的隻是一些明顯事例,其他各少數族政權在不同程度上都有跡象表明他們對於士族特權的尊重,也都吸收士族豪門參加統治。

後秦銅帶鉤 青海民和出土

後秦銅帶鉤 青海民和出土

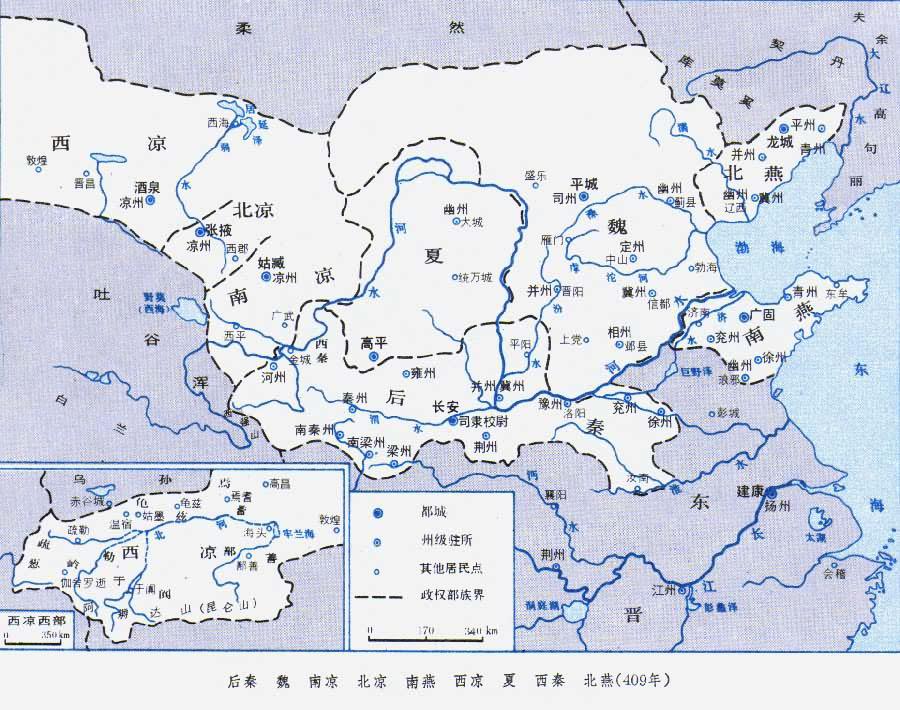

後秦 魏 南涼 北涼 南燕 西涼 夏 西秦 北燕(409年)

後秦 魏 南涼 北涼 南燕 西涼 夏 西秦 北燕(409年)

夏石馬 陜西西安出土

夏石馬 陜西西安出土

北涼高善穆造石塔 甘肅酒泉出土

北涼高善穆造石塔 甘肅酒泉出土

教育與文化 為瞭獲得統治者需要的人才,加強與固有封建勢力的合作,有些少數族統治者還設置學校。前趙劉曜設置太學、小學,選拔百姓二十五歲以下、十三歲以上資質可教的一千五百人為學生,太學生後來通過考試,授予官職。所謂“百姓”實際上應是士族豪門子弟。後趙設置太學、四門學、郡國學,學生是將佐和豪右的子弟,將佐可能也包括部分少數族人。前燕慕容皝設置“官學”,入學的是大臣子弟,稱為“高門生”,達千餘人,他還自著開蒙讀物《太上章》和《典誡》十五篇作為教材。南燕慕容德南渡稱帝,坐席未暖,就設置太學,選公卿、士族子弟二百人為太學生。後秦姚興時,來自各地的一些老儒生在長安開館授徒,聚集生徒一萬幾千人。姚興經常接見這些老儒,還鼓勵諸生遊學洛陽。特別是他設置律學,召集地方上沒有專職的“散吏”入學,其中學得好的便派回原來郡縣主管刑獄。律學的設置開唐代的先聲。那時甚至在不太安定的南涼,禿發利鹿孤當政時也曾設立學校,置博士祭酒,教導貴族大臣子弟。設學授經,固然為瞭統治者的需要,但客觀上有利於遭到嚴重破壞的傳統文化的保存與傳播,而且促使部落上層分子加快接受漢文化,對於民族融合具有積極意義。前燕王慕容皝能夠著書作教材,前秦苻堅弟苻融、從子苻朗都讀書能文,通曉佛學、玄談。苻朗的著作《符子》,至今還有片斷流傳。姚興能講佛教經典,又通曉佛學。他們接受傳統文化,表明少數族上層分子漢化的深度。

前涼政權抗拒瞭劉曜、石虎的入侵,涼州(今甘肅武威)是北方最安定的地區,傳統的漢魏制度和文化在那裡受到尊重。前涼政權建立前,張軌任涼州刺史,到任後建立學校,征集管內九郡士族官僚子弟五百人入學。西涼李暠也曾立學,增置高門生至五百人。根據吐魯番出土文書和石刻,西涼和北涼都曾在境內策試秀才。由於涼州沒有遭到嚴重破壞,保留漢魏舊籍較多。314年,晉愍帝定都長安時,前涼張寔曾進獻經史圖籍。437年北涼沮渠牧犍向南朝劉宋進獻各類書籍一百五十四卷,其中多數是涼州人的著作。

佛教的傳播與發展 在這個動亂的時代裡,佛教獲得巨大的發展。歷盡苦難的人民對於現實世界感到無能為力,佛教乘虛而入,引導人們把希望寄托在佛天保佑與來生福報上。統治者也需要從佛教教義裡得到精神上的支持,因而積極提倡佛教。石勒、石虎尊崇來自西域、善於法術的大和尚佛圖澄,據說曾立寺八百餘所。石虎“苦役晉人”,不少人民削發為僧,在寺院的庇護下逃避勞役。漢代以來不準漢人為僧,石虎說我是“戎”人,理當尊奉“戎神(即佛)”,下令不論華夷貴賤,都可以出傢。佛圖澄收瞭許多徒弟,其中不少名僧,特別是釋道安。道安是冀州常山(今河北石傢莊元氏西北)人,俗姓衛,先後在黃河南北、襄陽、長安宣揚佛法,獲得東晉、前秦統治者的尊崇。他在整理和翻譯佛經,編制佛經目錄,制訂儀軌、戒律,特別在宣傳佛法方面,對於當時佛教的興盛起瞭很大的作用。和道安同時稍後,原籍天竺的鳩摩羅什是個博學多聞,通曉漢語的僧人。那時羅什在龜茲,379年道安由襄陽到長安,勸苻堅迎羅什東來。382年苻堅命大將呂光西征,要求呂光平龜茲後,迎接羅什到長安。但呂光還軍,前秦業已大亂,呂光隨即割據涼州,羅什也留居涼州十七年。直到401年,後秦姚興才把羅什迎至長安。姚興十分尊敬羅什,待以國師之禮,在他主持下譯出佛教經論近三百卷。當時僧人群聚長安,參加譯經的數以千計。前、後秦時,長安是北方的佛教中心,關中佛學達到十六國時期的最高峰。佛圖澄的法術,釋道安的傳教,鳩摩羅什的譯經,為佛教奠定瞭大發展的基礎。前涼自張軌以來一向信仰佛教,早就有譯出的佛經流傳內地。北涼沮渠蒙遜尊崇中天竺僧人曇無懺,他也深通漢語,在姑臧譯出佛教經論多種。當時涼州繼長安之後成為北方譯經中心,涼州所屬的高昌郡也是個譯經場所,沮渠蒙遜從弟京聲曾到於闐求經,東還到高昌譯出其中一部分。

東西交通 當時常有僧人西行求經,留下東西交通最可靠的記錄。其中最值得稱道的是法顯。399年他從長安出發,經歷十分艱苦的行程,越過蔥嶺,渡印度河,以達北天竺,又從海道回國,幾經危難,412年才到達劉宋所屬的青州長廣郡(今山東青島北)。他所著的《佛國記》記載國內西域各族和今印度、巴基斯坦的歷史傳說和地理,是研究東西交通的要籍。

河西走廊是通往西域的要道,建立於此地的政權除後涼外,都自認為是涼州地方政權。他們接待來自國內外的使節、僧人、商旅,並繼續管理國內西域各族事務。前涼於327年將原由戊己校尉管理的高昌屯田區改為高昌郡;後涼呂光派其子呂復為西域大都護,鎮守高昌;西涼李暠也命兒子為西夷校尉,管理西域。北涼沮渠蒙遜、牧犍父子受拓跋魏任命為“西域羌戎諸軍事、涼州牧”,受劉宋任命為“西夷校尉、涼州牧”,蒙遜滅西涼後,曾接見鄯善國王,並受西域各國的貢獻。通過河西走廊和西域,通往天竺、波斯、大秦等國的通道在這個動亂時期仍然通行。當時除出玉門經鄯善,沿南山北坡西行的南道和出玉門經伊吾、高昌、龜茲西行的北道外,有時因為戰亂,繞過河西走廊由西平(今青海西寧)入吐谷渾境,通過柴達木盆地至鄯善,也是一條道路,此路又是西域經益州和江南交往的通道。經由這些道路,西域和內地、中國和西方各國間的經濟、文化交流繼續進行,中國的絲和紡織物以及蠶桑絲織技術這時傳到高昌、焉耆、龜茲等地,並有可能傳到波斯、大秦。隨著佛教東來,西方雕塑藝術傳入,世界著稱的藝術寶庫──敦煌石窟,就是在這時開鑿的。

分裂與融合 十六國時期是一個民族分裂時期,同時又是各族大融合的時期。由於各族統治者的暴行和暴政,給人民帶來嚴重災禍。社會經濟和文化遭到嚴重破壞,但被破壞的經濟在不同時期有所恢復,西南、西北、東北幾個地區在不同程度上還有所發展。被破壞的傳統文化終於保存下來,而且在一定程度上吸收瞭西部和北部各族文化,甚至還吸收瞭外來文化。經由這場動亂,內遷各族的社會形態發生瞭很大變化,有的進一步接受漢族成熟瞭的封建制度,有的由傢長奴役制進入封建社會。各族成員都按照各自的階級成分逐漸分別與漢族地主和農民兩大階級融合。在一百三十六年中,有的種族名稱基本上已經消失,例如匈奴、羯、巴氐、河西鮮卑,都已成為漢族的組成部分。