又稱鄂爾渾-葉尼塞文、突厥盧尼克文。7~10世紀突厥、回鶻、黠戛斯等族使用的拼音文字。通行於鄂爾渾河流域、葉尼塞河流域以及今中國新疆、甘肅境內的一些地方。

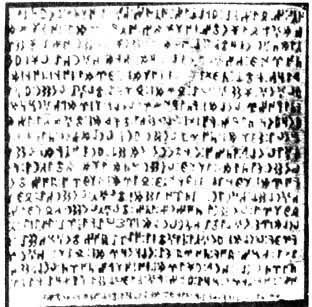

《周書·突厥傳》稱:“其書字類胡”;《北齊書》載:“後主命世清作突厥語翻涅槃經,以遺突厥可汗。”但未見關於這種文字的具體材料。1730年,瑞典人P.J.von斯特拉連貝爾格(1676~1747)在《歐亞的北部和東部》一書中首次公佈瞭一批用這種文字寫成的碑銘。1884年年,芬蘭人J.R.阿斯培林(1842~1915)出版《葉尼塞碑文》,對這種文字進行瞭初步研究。1889年,俄國人H.M.雅德林采夫(1842~1894)等於蒙古高原鄂爾渾河流域和碩柴達木湖畔發現《厥特勤碑》(圖1)《毗伽可汗碑》(圖2);1890年,芬蘭人A.O.海開勒(1851~1924)又發現《九姓回鶻可汗碑》,為研究這種文字提供瞭新材料。1893年,丹麥人V.L.P.湯姆森(1842~1927) 釋讀突厥文獲得成功,並於1894年刊行《鄂爾渾和葉尼塞碑文的釋讀──初步成果》。

清光緒十九年(1893),中國學者沈曾植(1850~1922)作上述三碑跋,繼而王國維作《九姓回鶻可汗碑跋》。20世紀30年代韓儒林(1903~1983)、岑仲勉(1885~1961)、王靜如(1903~ )分別對碑銘進行瞭譯釋及研究。

圖1 《闕特勤碑》

圖1 《闕特勤碑》

圖2 《毗伽可汗碑》

圖2 《毗伽可汗碑》

突厥文各種文獻中所用字母數目不一,形體多樣,一般認為有38~40個。大部分源於阿拉米字母,一部分來自突厥的氏族或部族標志,還有一些是表意符號。4 個後元音a、ə、o、u及4個前元音e、i、ø、y都隻用4個字母表示。元音字母在一定條件下常被省略。b、d、l、n、r、s、t、j8個輔音用兩套字母表示。一套隻和後元音相拼,一套隻和前元音相拼。字母不連寫。詞與詞之間用雙點“:”分開,但是偏正詞組有時寫在一起。行款一般從左至右橫寫,也有從右至左的。

已發現的鄂爾渾碑有11通,年代較久的是《雀林碑》(688~691年間建)。各碑分屬突厥汗國(552~744)或回鶻汗國(744~840)時期。葉尼塞碑銘約80塊,多為黠戛斯人的墓志,屬9~10世紀。手寫本文獻20世紀初發現於敦煌、新疆的古樓蘭廢墟及吐魯番。包括歷史、傳記、墓志、石刻、宗教文書、行政文件、日常器皿的刻文等。突厥文的釋讀擴大瞭突厥語族語言文字史及文學史研究的領域。