中國以瑟為伴奏樂器用於歌唱詩經的樂譜。宋末元初人熊朋來(1246~1323)編著,共6卷。內容包括介紹瑟的形制及演奏方法,歌唱詩經的舊譜12首和他創作的新譜20首,以及孔廟祭祀音樂的樂譜等。

熊朋來,字與可,豫章(今江西南昌)人。南宋鹹淳甲戌(1274)年進士。宋亡後,隱居鄉裡,傳授儒學。曾任福建、廬陵(江西吉水縣東北)兩郡教授,“所至,考古篆籀文字,調律呂,協歌詩,以興雅樂,制器定辭,必則古式”(《元史·儒學傳》)。又又常鼓瑟而歌以自樂,為當時著名的經學傢和音樂傢。

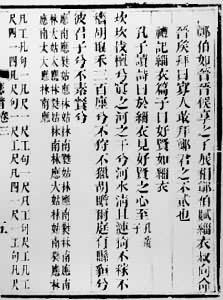

《瑟譜》共6卷。卷一說明瑟在先秦至漢代是廣泛流傳的彈弦樂器,古者歌詩必有瑟,為瞭恢復詩樂,乃擬古造瑟,為詩樂伴奏。接著說明他依古制作二十五弦瑟的形制及演奏指法。卷二為“詩舊譜”,采自南宋趙彥肅所傳唐開元“風雅十二詩譜”。卷三、卷四為“詩新譜”,是熊朋來自己的創作,用律呂字譜與工尺譜並列譜配,一字一音,依燕樂二十八調系統的音階調式創作,運用旋律、調式的多種變化表達其內容。如《伐檀》、《考槃》兩詩,他說可使“善聽者於《伐檀》聞斲輪聲,於《考槃》聞和樂聲”,取得較好的音樂效果。但有的作品,如《七月》,共8段歌詞,作者為附會古代“隨月用律”之說,把每段歌詞都配上不同的宮調,說明與某月某事相關而選用相應的宮調,形成頻繁的轉調,是不足取的。卷五為“孔子廟釋奠樂章譜”。卷六為“瑟譜後錄”,輯錄瞭諸傢言瑟之制的文字。作者目的是為瞭恢復古代雅樂的正宗,不切實用,所以未能流傳後世。但“詩新譜”所載各曲,作為對古代音樂傢的創作實踐的研究,仍然是具有一定學術價值的資料。

元熊朋來瑟譜《伐檀》

元熊朋來瑟譜《伐檀》