中國古代由民間音樂、技藝發展而成的多種藝術和娛樂表演品種的泛稱。大體包括歌舞、器樂、角抵、武術、雜技、魔術以及雜劇等,範圍因時而略異;表演場所,先秦以宮廷為中心,南北朝時開始擴展到寺廟,宋代進一步擴展到城市瓦肆。散樂百戲源遠流長,先秦時已奠基,以後綿延不斷,正史、詩賦、筆記等記載甚多。漢、北魏、隋、唐、宋各代尤盛。元、明、清時期,由於成熟的戲曲吸收瞭很多散樂百戲技藝,同時這些技藝獨立發展時又有瞭各種專稱,因此以散樂百戲泛稱記載的資料相對減少。

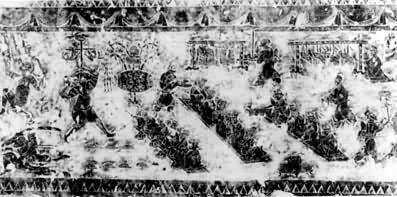

山東沂南漢畫像石樂舞百戲圖拓本

山東沂南漢畫像石樂舞百戲圖拓本

傳說夏桀時已有倡優侏儒為奇偉之戲,爛漫之樂。史載,周代已有扶盧(攀緣矛柄)、弄丸(兩手耍擲數彈丸)。秦二世時在甘泉宮“作角抵優俳之觀”,可能規模甚大。散樂一詞的最早記載見於《周禮·春官宗伯》卷第二十四,指郊野人民之樂舞,可能和上述一類內容有關。

漢代始用百戲一詞,也常用角抵,泛指多種技藝。東漢張衡所撰《西京賦》,對百戲有相當詳盡的描繪,其內容有:①歌唱奏樂的化裝表演──“總會仙倡,戲豹舞羆,白虎鼓瑟,蒼龍吹篪。女蛾坐而長歌,聲清暢而委蛇;洪涯立而指麾,披毛羽之襳”;②角抵和有故事情節的角抵《東海黃公》;③雜技“尋橦”(竿戲)、“沖狹”(鉆圈)、“燕濯”(跳越水盤)、“跳丸劍”、“走索”、“吞刀”、“吐火”;④武術“扛鼎”、“胸突銛鋒”、筋鬥、弓箭;以及馬戲、馴獸、魔術等等。上述內容除尚無雜劇等項目外,從性質上說又大體包括瞭後世常見的各種散樂百戲類別。在非音樂性表演中,百戲是用俗樂伴奏的,如《後漢書·仲長統列傳》提到“目極角抵之觀,耳窮鄭衛之聲”。東漢《漢官典職》有“鐘磬並喝”,“黃門鼓吹三通”配合百戲的記載。以上還可以從各種百戲畫像石、陶俑等文物得到證實,如山東沂南東漢(或魏晉)墓中室東壁百戲畫像石就有伴奏樂隊圖像,使用樂器有豎笛、排簫、竽、塤、瑟、鞀、小鼓、鐸、編鐘、編磬、建鼓等。

漢代,曾以盛大的百戲演出招待外國使節賓客和邊陲少數民族人士。流風所及,甚至富有的庶民之傢也有“倡優奇變之樂”。

三國至南北朝時期,百戲繼續發展。南北朝時期始用“雜技”一詞,有的還“撰合大曲,更為鐘鼓之節”,配合演出。北魏時期洛陽寺廟百戲甚盛。

隋唐時期,散樂百戲的范圍繼續擴大,包括瞭出現不久的新品種歌舞戲,與龜茲樂、河西胡樂等盛行於世。

宋金時期,市民文藝興起,城市瓦肆中的百戲品種更為繁多,不但有影戲、雜劇,甚至可以包括說經、演史等等,細目可達一百數十種。尤可註意的是北宋雜劇、金院本、傀儡戲等等戲曲萌芽形式的興起、盛行和繁衍。如北宋時期汴梁搬演雜劇《目蓮救母》,從七月初七直到十五盛況始終不衰。南宋《都城紀勝》載:“散樂傳學教坊十三部,唯以雜劇為正色。”可見雜劇在散樂中的重要地位。

宋代文獻中散樂和百戲兩個概念逐漸分離:散樂常指音樂、歌舞和雜劇等;百戲則常指角抵和雜技等。如上述“散樂傳學教坊十三部”中,就有10部指器樂和歌唱,另外3部是舞旋色、雜劇色和參軍色,而並不包括角抵和雜技等。有時,“散樂”一詞還用來專指其藝人。

在伴奏樂器方面,唐代《通典》卷一百四十六樂六載:“散樂,用橫笛一,拍板一,腰鼓三。”《樂府雜錄》鼓架部包括歌舞戲和其他多種散樂百戲,所用樂器為笛、拍板、答鼓(即腰鼓)、兩杖鼓。山西稷山縣馬村金代段氏墓群4號墓的雜劇磚雕,其伴奏樂器有橫笛、觱篥、拍板、腰鼓和大鼓5種。北宋宮廷教坊的鼓笛部用三色笛、拍板和杖鼓3種(《宋史》卷一百四十二)。山西洪洞縣明應王殿元雜劇壁畫中的樂器為橫笛、拍板和大鼓3種。以上5種史料在樂器品種方面是相同或近似的。由此可以判斷,從唐代散樂經宋金雜劇到元雜劇(尤其在北方地區),在音樂上是有著淵源繼承關系的。

散樂百戲在發展過程中曾受到西域等地的影響,並曾傳播到日本等國傢。