中國古代制定音律時所用的生律法。

根據某一標準音的管長或弦長,推算其餘一系列音律的管長或弦長時,須依照一定的長度比例,三分損益法提供瞭一種長度比例的準則。此方法的記載最早見於《管子·地員篇》,是同關於宮、徵、商、羽、角五音的記載聯繫在一起的;到《呂氏春秋·音律篇》,又開始與關於黃鐘、林鐘等十二律長度規範的記載聯繫在一起。

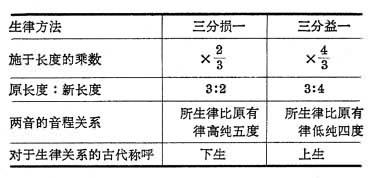

三分損益包含“三分損一”、“三分益一”兩層含義。三分損一是指將原原有長度作3等分而減去其1份,即:原有長度×幷=生得長度;而三分益一則是指將原有長度作3等分而增添其1份,即:原有長度×幵=生得長度。兩種方法可以交替運用、連續運用,各音律就得以輾轉相生。

這兩種生律方法所形成的長度關系、音程關系及其古代稱呼,見下表:

三分損益 三分損益法與古希臘畢達哥拉所用的定律法,阿拉伯人所用的“量音學”,在數理上是相通的、一致的,近現代統稱之為“五度相生法”。但三分損益法,隻包括生出高五度與低四度的律,不包括生出低五度與高四度的律,而五度相生法則兼指兩個方向的相生。

三分損益法與古希臘畢達哥拉所用的定律法,阿拉伯人所用的“量音學”,在數理上是相通的、一致的,近現代統稱之為“五度相生法”。但三分損益法,隻包括生出高五度與低四度的律,不包括生出低五度與高四度的律,而五度相生法則兼指兩個方向的相生。