撥奏弦鳴樂器。源於中國漢代(西元前206~西元220)的琵琶。唐代武則天(690~705在位)時改稱阮咸,宋代又簡稱為阮,今為中國民族樂隊及戲曲樂隊的常用樂器。

形制:阮由琴頭、琴桿、音箱組成。琴頭呈“如意”狀,4個弦軸分別裝在琴頭兩側。琴桿修直,背部呈扁圓形,正面平整設指板,面上粘山口和品位。設24品,依十二平均律排列,每半音一個品位。音域可達3個八度。音箱正圓,面板和背板略成拱形,面板上方左右開音孔,下方中央有撥扶手手。下設縛弦的固定弦根。4根金屬弦,由細到粗稱為1、2、3、4弦。阮以尺寸大小分為中阮、大阮兩種。中阮音色恬靜、醇厚,大阮音色圓潤、雄厚。各有3種定弦方法,中阮為G、d、a、e,G、d、g、d,A、d、a、d;大阮為C、G、d、a,D、A、d、a,D、G、d、g。

阮的演奏技法,通過演奏者的繼承、發展和創造,右手指法已發展到30多種,常用者有彈、挑、勾、抹、扣、劃、輪、拂、摭、分、搖、掃、剔、滾、摘、伏等。左手指法有10多種,常用的有泛、打、帶、滑、推、拉、吟、絞、綽、註等。

歷史上漢琵琶是“阮”的前身。在南京西善橋古墓出土的南朝時期(420~589)《竹林七賢及榮啟期》磚刻壁畫,其中阮咸斜抱一件樂器彈奏的圖像,它為今人研究阮的歷史、形制、沿革及演奏等提供瞭確切資料。據《新唐書·元行沖傳》載,武則天在位時,蜀人蒯朗在古墓中得銅器,身正圓似琵琶,與《竹林七賢圖》中阮咸所彈的樂器相似。元行沖認為:“此阮咸所作器也,命易以木,弦之,其聲亮雅,樂傢遂謂之阮咸。”至宋代,宋太宗趙匡義於至道元年(995)把阮改為5弦,稱之為“五弦阮”。

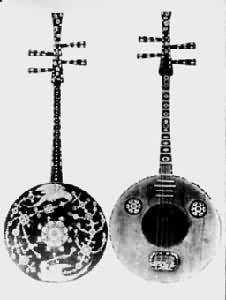

唐代嵌螺鈿紫檀阮

唐代嵌螺鈿紫檀阮

阮既可獨奏,也與其他樂器合奏,如故宮博物院所藏三國時代的青釉瓷倉上有阮與其他樂器合奏的陶塑裝飾;麥積山北魏壁畫上繪有笳與阮的合奏圖;敦煌壁畫佛座前樂舞的樂隊合奏中有阮;宋人仿五代周文矩宮中圖卷有阮與古琴合奏等。

據史料記載,阮的樂譜十分豐富。如:宋代以前有《阮咸譜》20卷,《擘阮指法》1卷,《琴阮二弄譜》1卷等。可惜這些阮譜均已佚失。

阮的制作在唐代已達到較高的工藝水平。現存於日本奈良正倉院的唐嵌螺鈿紫檀阮,其工藝之精細,造型之秀美已相當完善。20世紀30年代,上海大同樂會曾仿制過古代阮;1946年前後,無錫華光國樂團按唐代阮的形制,研制出三弦的大阮、中阮各1把。新中國成立以後,中央人民廣播電臺民族管弦樂團對阮進行瞭一系列改革,依十二平均律補齊半音,使轉調不受限制;增加品位,使音域擴展到3個八度以上。新改編和創作的獨奏曲目有《瑤族長鼓舞》、《引水上山坡》、《調歌》、《火把節之夜》等。