包括日本的傳統音樂與採用外來音樂體裁創作的日本近現代音樂。後者被稱為“洋樂”,從體裁上來說,它成為當代日本音樂文化的主要組成部分。

日本的古代音樂 5~9世紀 日本人早已固有自已的音樂文化。雖然早期的繩文時代、彌生時代、古墳時代的音樂未傳下來,但根據考古資料和8世紀編纂的《古事記》、《日本書紀》、《萬葉集》等文獻記載,日本本人在古代已有自己的歌謠、舞蹈和樂器。古代和琴張5弦比6弦的和琴小,古笛有竹管笛和球形的石笛、陶笛。都豆美鼓的鼓腹為圓筒形。鈴有金屬制、陶制和木制。鈴在當時既作為樂器,也作為裝飾品使用。鐸出現在公元前1世紀前後,銅鐸的形狀與中國的鐘、鐸不同。樂器的基本種類在古代日本已經齊全。進入農耕社會之後,最早有男女相聚歌舞的歌垣(又稱嬥歌)以及巫女的音樂舞蹈。

日本與國外的音樂文化交流源遠流長,與亞歐大陸文化的交流主要通過朝鮮和中國進行。公元前已輸入青銅器,並出現銅鐸。5世紀後半葉~7世紀從朝鮮半島傳入日本的新羅樂、百濟樂、高句麗樂,在日本稱為“三韓樂”。7世紀初,為振興佛教,聖德太子鼓勵引進大陸音樂,讓百濟的味摩之定居大和的櫻井,向日本少年(真野首弟子、新漢齋文等人)傳授伎樂。伎樂又稱吳樂,所用的伴奏樂器有橫笛、腰鼓(又名吳鼓)和銅鈸。在7~8世紀,中國隋唐時代的音樂傳入日本。701年,據《大寶律令》,在治部省管下設置雅樂寮,掌管稱為和樂的日本傳統樂舞以及外來的音樂舞蹈。752年在東大寺舉行的大佛開光典禮上,由雅樂寮和各寺院的數百名樂人、舞人表演日本傳統的樂舞以及三韓樂、唐樂、散樂、林邑樂、度羅樂等。這說明日本已開始出現瞭職業音樂傢。

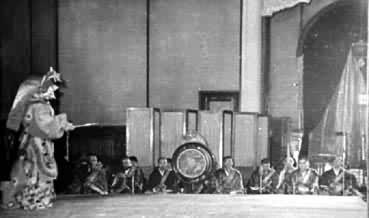

日本雅樂、舞樂《蘭陵王》

日本雅樂、舞樂《蘭陵王》

9世紀以後 日本對過去的音樂制度進行瞭大規模的改革。把多種外來音樂粗分為以唐樂為中心的左方和以高麗樂為中心的右方兩大類,並按照不同的體裁創作有日本特點的新曲。同時,傳統的久米歌、東遊等和樂,也因受外來音樂的影響而開始有所變化。同時,對於樂器和音體系等也從理論上進行瞭整理。從這時起,先後出現瞭“催馬樂”、“朗詠”、“今樣歌”等新的聲樂體裁。

跟佛教一起傳入日本而被稱為“聲明”的聲樂曲,是佛教的經典音樂。印度的佛教音樂是經中國陸續傳入日本的。從9世紀前半葉起相繼出現天臺宗聲明和真言宗聲明。日本的聲明種類頗多,其中說唱類的講式和依據純粹的日文詠唱的和贊等,對後來各種說唱音樂體裁的形成產生過很大影響,如講式對平曲的形成影響頗大;與梵贊、漢贊相對而命名的和贊,是在消化外來宗教音樂並使其日本化的過程中形成的,其曲調具有明顯的日本特點。

13~17世紀上半葉 13世紀,日本的政權從貴族階級轉到武士領主集團,從此雅樂趨向衰落。這時興起瞭盲人用琵琶彈唱長篇敘事詩《平傢物語》的平曲,以及載歌載舞並帶有雜技、啞劇成分的田樂能。14世紀後期,從中國輸入的散樂已演變成為日本傳統的綜合藝術體裁能樂。觀阿彌汲取田樂能、曲舞的要素而增強瞭能樂的歌舞性;他的兒子世阿彌則使能樂變得更加精練。到17世紀江戶時代,能樂成為幕府的禮樂而定型化。能樂由3部分構成,即:擔任演技、舞蹈、謠曲的立方,隻擔任齊唱的地謠,擔任演奏樂器的雜子方。唱地謠的人數一般是8人或10人。雜子方的樂器演奏者,又分為笛方、小鼓方、大鼓方和太鼓方。聲樂部分所用的主要樂器是小鼓和大鼓,器樂部分用稱為能管的笛領奏。打擊樂器演奏者在音樂進展過程中兼發ya、ha、yiya、yoyi等吆喝聲。

17世紀下半葉~19世紀 16世紀60年代,三味線經琉球傳入日本,成為17~19世紀前半葉江戶時代日本傳統音樂中最有代表性的民族樂器。這時期的民族樂器尚有胡弓琴、尺八、一弦琴、二弦琴以及一直在雅樂、能樂中使用的樂器。其中包括在7、8世紀先後從中國傳入的箏和琵琶,這時它們的形制已有所改革,其演奏方法也有很大改變。這時期大部分的傳統音樂為三味線音樂,此外主要的尚有箏曲和尺八樂。

三味線音樂,幾乎都是以三味線為伴奏的聲樂曲。16世紀末,三味線取代琵琶而與說唱音樂凈琉璃相結合,隨後這種凈琉璃又與木偶戲結合而成為劇場音樂木偶凈琉璃,接著又出現與歌舞伎相結合的凈琉璃和長唄。華麗多彩的長唄,在17世紀中葉以後是作為江戶歌舞伎的舞蹈音樂發展起來的。19世紀初期還產生瞭多種脫離歌舞伎的長唄,如廳堂長唄等。木偶凈琉璃中最有代表性而流傳至今的有竹本義大夫創始的義太夫調。歌舞伎凈琉璃最早有從廳堂凈琉璃移入的京都的一中調,江戶的半太夫調。後來從一中調派生出來的豐後調曾風靡一時,1739年卻以有傷風化為理由而被政府取締。豐後調後來派生出常盤津調、富本調、清元調。三味線音樂分為敘詠類和歌唱類兩大系統。上述的各種凈琉璃屬於敘詠類,屬於此類的尚有說經、祭文、浪曲等。屬於歌唱類的,除長唄外,尚有地歌以及出現在江戶時代後期的、帶有三味線歌曲小品性質的端唄、歌澤調、小曲等。17世紀,八橋檢校奠定瞭今日的箏曲的基礎。他擅長於演奏三味線和胡弓琴,曾經跟築紫流箏曲的集大成者賢順的弟子法水學彈箏曲。後來他將其修訂、增補而改編成箏伴奏的歌曲“箏組歌”13套與箏獨奏曲“分段曲”3首;同時還確定瞭采用帶半音的五聲性都節調式的定弦法,稱為“平調子”。箏曲的主要流派除八橋派外,尚有1695年在關西地區出現的生田派,以及18世紀後半葉在關東地區出現的山田派。19世紀30年代以後,演奏傢們沖破箏必須與三味線同奏的陳規,產生瞭箏獨奏的表演形式。這時宗教對音樂依然有影響,例如繼古代尺八、一節切尺八出現的普化尺八,在江戶時代被認為是法器而禁止一般人演奏,僅為僧人專用。但是總的說來,當時與宗教的關系已經不如以前密切,而世俗音樂已占據瞭主導地位。這時作為市民娛樂場所的“曲藝場”遍及全國,在那裡常常表演為群眾所喜聞樂見的俗曲。

日本傳統音樂的顯著特點是聲樂曲占絕大多數,並且多數跟戲劇等其他藝術結合在一起,成為其中的一個構成部分。如謠曲是綜合藝術能樂的一個要素,義太夫調是大阪木偶戲的音樂,常盤津調、清元調均系歌舞伎音樂等。各種聲樂曲也可分為歌唱類、敘詠類兩大部分,後者居多,且有瞭很大發展。同時,在歷史發展過程中形成的各種傳統音樂體裁,在明治時代(1868~1912)以前常和社會中不同的階級、階層乃至地區相聯系,如民歌與農民,雅樂與貴族,聲明與佛教,能樂與武士階層,義太夫調與大阪的市民,豐後調、長唄與江戶的市民,地歌、箏曲與富裕的階層等。這些音樂各自有其固定的程式和風格。其音階和調式多用無半音或有半音的五聲性調式;前者有民謠調式、律調式;後者有都節調式、琉球調式。到近代以後還形成瞭相當於五聲大調式的去四七大調式與又一種稱為去四七小調式的有半音的五聲性調式(見下例)。

日本音樂調式

日本音樂調式

註:前4種為日本音樂的基本調式。譜例中符頭白的音符為調式中的核心音。節奏方面分為固定節拍的節奏(基本上是二拍子)和散板節奏。演唱、演奏方法上有其獨特性,並且重視音色的細微變化。

日本的近現代音樂 1868年,日本進入明治維新時期,日本音樂進入近現代發展階段。其基本特征是:日本急速汲取歐美音樂文化,從而形成延續至今的“邦樂”(傳統音樂)與“洋樂”並存的局面。這時期的傳統音樂變化很大。1871年廢止盲人職業組織“當道”和查禁普化宗,使箏曲、尺八樂得以普及。源於盲僧琵琶的薩摩琵琶和築前琵琶,先後從九州地區進入東京並流佈全國。受到新政權支持的宮廷雅樂,逐漸恢復元氣,並擴大其影響。在20世紀20年代,由宮城道雄等人發起的采用日本傳統樂器,借鑒西歐古典音樂作曲技法來創作新曲的“新日本音樂運動”,使傳統音樂得到進一步發展。他創作的箏與尺八二重奏曲《春之海》(1929)獲得瞭巨大成功。宮城道雄創制的十七弦箏,是當時傳統樂器改革的一大收獲。50年代中期以來,作曲傢們致力於采用傳統樂器創作現代邦樂。其中三木稔對發展日本的器樂體裁,使日本傳統音樂具有現代氣息和生命力作出瞭貢獻。影響較大的邦樂演奏團體,有三木稔和長澤勝俊主持的日本音樂集團,由尺八演奏傢北原篁山等人組成的邦樂四人會等。他們的音樂實踐給邦樂界帶來瞭新風,並為填平邦樂與洋樂之間的鴻溝創造瞭條件。

明治時期最早傳入日本的歐美音樂是軍樂。1872年,日本政府開始引進歐美音樂教育制度,規定在中小學設立音樂課程;1879年10月成立文部省音樂調研所(後稱東京音樂學校,現名東京藝術大學音樂學部),由東京師范學校校長伊澤修二兼管。從此音樂師資的培養和中小學音樂教材的編選工作走上軌道,專業音樂教育也初具規模。以著名作曲傢瀧廉太郎創作的學堂歌曲《花》(1900)、《荒城之月》(1901)為標志,20世紀初日本音樂創作已結出第一批成果。1912年以前的日本音樂創作幾乎都是歌曲。到大正時期(1912~1926),山田耕筰最早創作大型樂隊編制的管弦樂曲《曼荼羅之花》(1913)等。從20年代起,獨唱歌曲、合唱曲、器樂獨奏曲、交響音樂等外來音樂體裁的創作,逐漸在日本音樂文化中占主導地位,日本廣播協會(簡稱NHK)交響樂團的前身新交響樂團,從1927年2月開始公演。同年創辦的國民音樂協會舉辦合唱比賽,推動瞭全國的業餘音樂活動。在第二次世界大戰前夕,共有270個團體加入該協會,全國的管樂團共有3800個。當時已知名的作曲傢有在專業音樂教育方面桃李滿天下的諸井三郎和池內友次郎,自學成才而重視民族特征的箕作秋吉、清瀨保二、松平賴則、早坂文雄、伊福部昭以及菅原明朗等。

第二次世界大戰時期,日本在軍國主義統治下,正常的音樂活動受到摧殘。從1938年起外國音樂傢在日本的演出活動中斷,1940年各種音樂團體被勒令解散。到大戰後期,演奏團體、音樂學校、樂器工廠、唱片公司等音樂機構幾乎停止瞭一切活動。

從50年代起,戰後的日本音樂文化在創作、演奏、鑒賞、音樂教育、音樂研究及其他方面都有瞭很大發展。戰後湧現出一批引人註目的新人。團伊玖磨的民族歌劇《夕鶴》,芥川也寸志的《弦樂三章》,黛敏郎的《涅槃交響曲》都是經過時間考驗的傑作。積極吸取歐美現代作曲技法的作曲傢除黛敏郎外,還有日本最早采用十二音體系的入野義朗、柴田南雄、諸井誠、湯線讓二、一柳慧、高橋悠治等。運用日本民歌素材,作有《合唱作品第一首》等名作而被稱為“日本的巴托克”的間宮芳生;在國際樂壇上,以《十一月的階梯》等樂曲令人耳目一新的武滿徹以及松村禎三、三木稔、石井真木等,都在探索作品的民族氣質、創建非西歐式的音樂等方面,獲得瞭豐碩成果。池內友次郎門下的矢代秋雄、三善晃、野田暉行、池邊晉一郎,長谷川良夫門下的南弘明、三枝成章等,都是60年代後嶄露頭角的個性鮮明的作曲傢。總之,國際樂壇上各種創作傾向,都被日本樂壇吸收,在日本作曲界都有著明顯的反映。

1946年以後,日本音樂界先後成立瞭日本現代音樂協會、日本音樂傢俱樂部、日本演奏聯盟、音樂撰稿人協議會,日本作曲傢協議會等行業組織,以維護音樂傢的權益和保障各項音樂活動的開展。東京已擁有10多個專業交響樂團,海外各種音樂表演團體川流不息,提供瞭豐富多彩的音樂鑒賞機會。東京音樂和藝術大學音樂學部和桐朋學園大學音樂學部等全國60個設有音樂系的大專學校,每年向社會輸送大量音樂人才,對提高日本演奏傢的國際水平,普及社會音樂教育起瞭積極作用。