中國考古學界的中心研究機構。簡稱中國社科院考古所。1950年8月1日於北京成立。在北平研究院史學研究所和中央研究院歷史語言研究所一部分的基礎上組建,初屬中國科學院,時名中國科學院考古研究所。1977年改屬中國社會科學院,始用現名。歷任所長鄭振鐸(1950~1958)、尹達(1959~1962)、夏鼐(1962~1982)、王仲殊(1982~1988)、<徐蘋芳(1988~1993)、任式楠(1993~1998)、劉慶柱(1998~2006)、王巍(2006~ )。任務是有重點地進行田野考古調查、發掘,系統地整理研究所得各種實物資料,研究古代政治、經濟、文化發展歷程並探討中國古代社會的發展規律。設有史前考古研究室、夏商周考古研究室、漢唐考古研究室、邊疆民族與宗教考古研究室、考古科技實驗研究中心等。另在西安設有研究室、洛陽和安陽設有工作站。50多年來,在全國大部分省份進行過田野考古工作,其中史前時期的廣西桂林甑皮巖遺址、裴李崗遺址、寶雞北首嶺遺址、臨湟白傢遺址、半坡遺址、廟底溝遺址、王因遺址、興隆窪遺址、陶寺遺址和柳灣墓地、西藏拉薩曲貢遺址,探索夏文化的二裡頭遺址、東下馮遺址,商周時期的偃師商城、安陽殷墟、豐鎬遺址、周學遺址、北京琉璃河遺址和洛陽東周王城遺址,漢唐及其以後時期的漢長安城遺址、漢魏洛陽城遺址、河北鄴城遺址、隋大興唐長安城遺址、隋唐洛陽城遺址、東北渤海國城址、南宋臨安城遺址、元大都遺址,以及滿城漢墓、馬王堆漢墓、南越王墓和浙江龍泉窯址、福建建窯遺址等發掘項目和相關研究,成果顯著或較為顯著。刊物有《考古學報》(季刊)、《考古》(月刊)和《考古學集刊》(不定期)、《中國考古學》(英文)。出版《新中國的考古收獲》、《新中國的考古發現和研究》、《輝縣發掘報告》、《西安半坡》、《廟底溝與三裡橋》、《洛陽中州路》、《唐長安大明宮》、《殷墟婦好墓》、《滿城漢墓》、《青海柳灣》、《小屯南地甲骨》、《居延漢簡甲乙編》、《殷周金文集成》、《漢長安城未央宮》、《張傢坡西周墓地》、《碳十四測定年代成果》等專著。

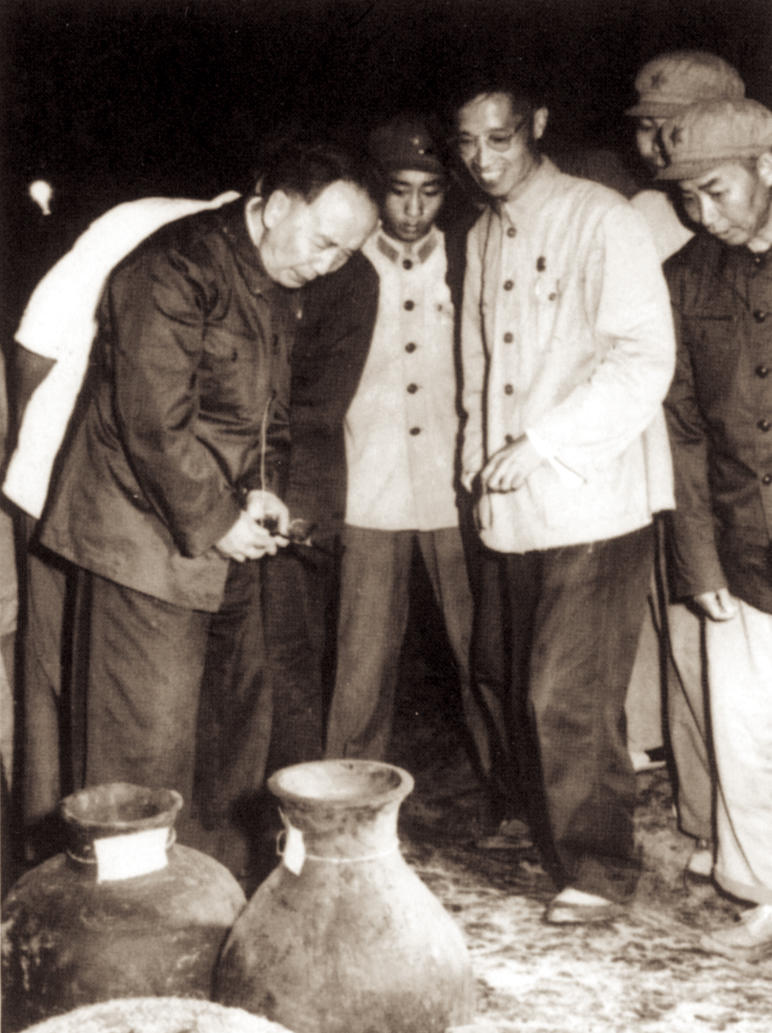

圖1 中國科學院郭沫若院長視察滿城漢墓發掘

圖1 中國科學院郭沫若院長視察滿城漢墓發掘

圖2 夏鼐所長在廣州南越王墓發掘現場

圖2 夏鼐所長在廣州南越王墓發掘現場

圖3 1950年10月考古研究所成立後派遣的首次發掘團(12人)在河南輝縣琉璃閣。其中站立者:夏鼐(中)、郭寶鈞(左四)、蘇秉琦(左五)、安志敏(右五)、石興邦(右一)、王伯洪(右二)、馬得志(右三)、徐智銘(左二)、魏善臣(左一)。蹲坐者:王仲殊(右三)、趙銓(右一)、白萬玉(左三)

圖3 1950年10月考古研究所成立後派遣的首次發掘團(12人)在河南輝縣琉璃閣。其中站立者:夏鼐(中)、郭寶鈞(左四)、蘇秉琦(左五)、安志敏(右五)、石興邦(右一)、王伯洪(右二)、馬得志(右三)、徐智銘(左二)、魏善臣(左一)。蹲坐者:王仲殊(右三)、趙銓(右一)、白萬玉(左三)