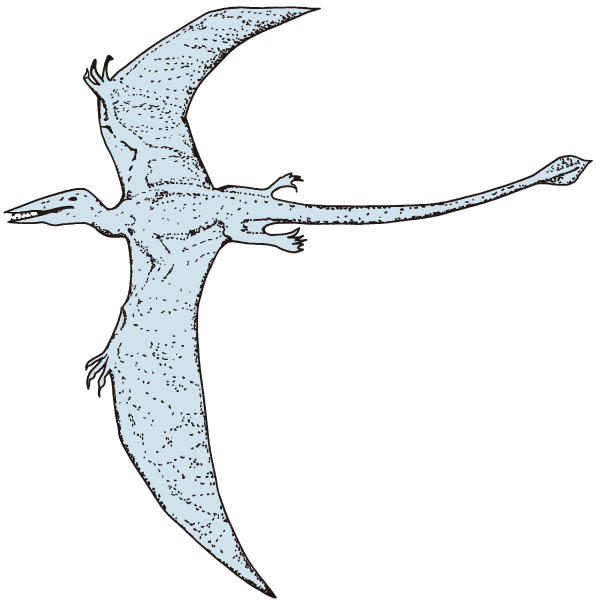

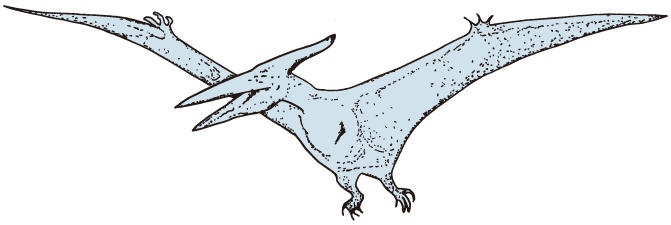

已絕滅的會飛翔的爬行動物。屬於爬行綱雙孔亞綱初龍次亞綱。已發現多種,繁盛於中生代的侏羅紀和白堊紀。翼龍類前肢的第4指伸長,常可達臂長的3~4倍。在延長的第4指及身體側部之間,有皮質翼膜,一般從背部延至後肢的膝部,在前臂和頸部之間,也有皮質翼膜相連,在腕部有一鉤狀的翼骨支持。前肢第5指退化,其餘3指仍保留,在攀緣時起輔助作用。這樣的翼膜比鳥的翅膀脆弱得多,甚至比用4個指頭支撐的蝙蝠類翼膜也要脆弱得多,一般認為隻能起滑翔作用。頸長、頭長,頭部骨骼多癒合,喙一般般尖而長。眼大,具骨質鞏膜眼環。根據腦內膜的研究,認為翼龍的腦大,表面形態與鳥接近,其視覺優於嗅覺。根據翼龍類的一些特點,如尾的長短,牙齒的多少等,通常可分為喙嘴龍與翼指龍兩個大類(亞目),楊鐘健(1964)根據在中國新疆烏爾禾發現的準噶爾翼龍,提出從翼指龍亞目中分出第3個亞目的意見。喙嘴龍亞目(Rhamphorhynoidae)的特點是具長尾(尾椎約40),其長度可達薦部以前脊椎(頸椎8,背椎14~16,薦椎4)的2~3倍,根據化石印痕還可以看到其尾端具有舵狀的肉質皮瓣膜。喙嘴龍類一般翼展達60厘米,主要生活於侏羅紀,化石發現於歐洲的英國、德國、意大利,東非的坦桑尼亞,亞洲的印度、哈薩克斯坦和美洲的加勒比地區的古巴。中國四川自貢有此類化石(圖1)。翼指龍亞目(Pteradactyloidea)生活於晚侏羅世,尾短。一般個體較小,主要發現於德國、英國、坦桑尼亞、阿根廷等地。準噶爾翼龍亞目(Dsungaripteroidea)生活於白堊紀。牙齒極度退化。頭部具骨質嵴。背椎愈合,形成聯合背椎,一般個體較大,美國堪薩斯白堊紀晚期的無齒翼龍(Pteranodon;圖2)兩翼翼展可達15.5米。化石發現於英國、美國、巴西、俄羅斯和中國。

圖1 喙嘴龍(Rhamphorhynchus)復原圖

圖1 喙嘴龍(Rhamphorhynchus)復原圖

圖2 無齒翼龍(Pteranodon)復原圖

圖2 無齒翼龍(Pteranodon)復原圖

中國除新疆外,在遼寧西部、甘肅及浙江已發現較完整的翼龍類化石;山東、內蒙古等地亦有翼龍化石。過去認為翼龍全部生活於海邊,翱翔於水面上以尖長的喙捕食魚類。準噶爾翼龍則發現於陸相湖泊沉積物中,從而將翼龍的生活范圍擴大,甘肅的發現將更進一步證明陸地湖泊附近亦有翼龍類生活。

隨著化石材料的不斷發現,有人提出為翼龍在脊椎動物亞門中建立一個新的綱,其依據為在蒙古國和中國遼西發現的白堊紀翼龍具毛被,且形態特征也有許多獨特之處。