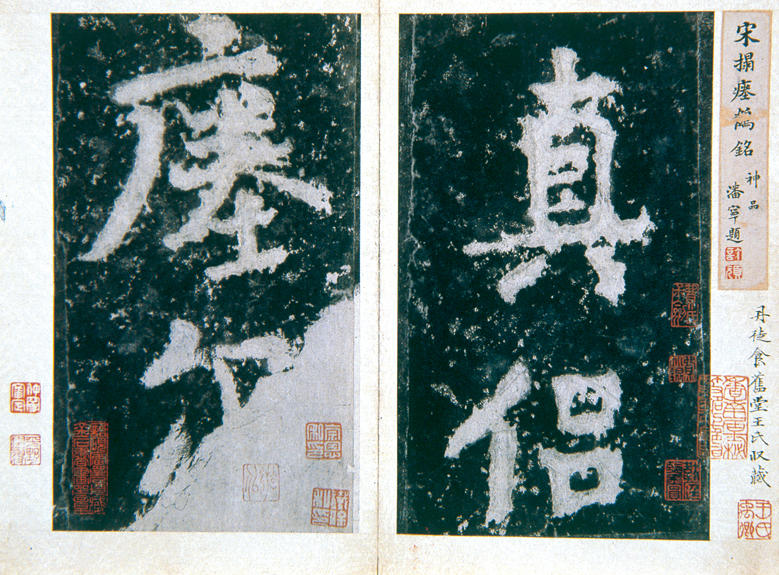

中國南朝梁紀事摩崖石刻。未署年月,據宋代黃伯思考證刻於梁武帝天監十三年(514)。原本刻於鎮江焦山西麓崖壁上,宋代遭雷擊碎為五塊崩落江中,清康熙五十二年(1713)由江甯知府陳鵬年募工打撈並移置山上,現存焦山寶墨軒碑廊。此刻現存殘石五塊,計88字。銘文為楷書左行,所記為某人豢養之鶴死後埋葬山中之事,據記載為華陽真逸撰,上皇山樵書。關於此銘的書寫者,後人考證甚多,但其說不一。宋歐陽修《集古》以為書法類唐顏顏真卿,以道號相同,疑為顏況所書。宋黃伯思就文格法,考訂為南朝梁陶弘景(《東觀餘論下·跋瘞鶴銘傳》)。另有東晉王羲之,唐王瓚、皮日休等數種說法,以為陶弘景書跡者居多,然皆無確證。此銘書法筆畫舒展,氣暢神清;體勢寬博開朗,字形含蓄穩健,姿態生動,雖經江水沖擊筆意已全失,但反而更形成圓渾古樸的效果。自宋代以來備受書傢稱贊,被推為大字書法的典范。

《瘞鶴銘》拓片(局部)

《瘞鶴銘》拓片(局部)