西亞國傢。位於亞洲大陸西部,地中海東岸。北毗土耳其,東和東南鄰伊拉克,南連約旦,西南與黎巴嫩、巴勒斯坦地區接壤,西與賽普勒斯隔海相望。陸上邊界長2 274千米,其中與土耳其長822千米的國界線有一半的線段是緊緊沿著一條鐵路的南側劃定的。海岸線長183千米,領海寬度35海裏(是當今世界唯一採取這種領海寬度的國傢)。面積185 180平方千米,人口2 219.8萬(2010)。分為13個省,一個直轄市。首都大馬士革。

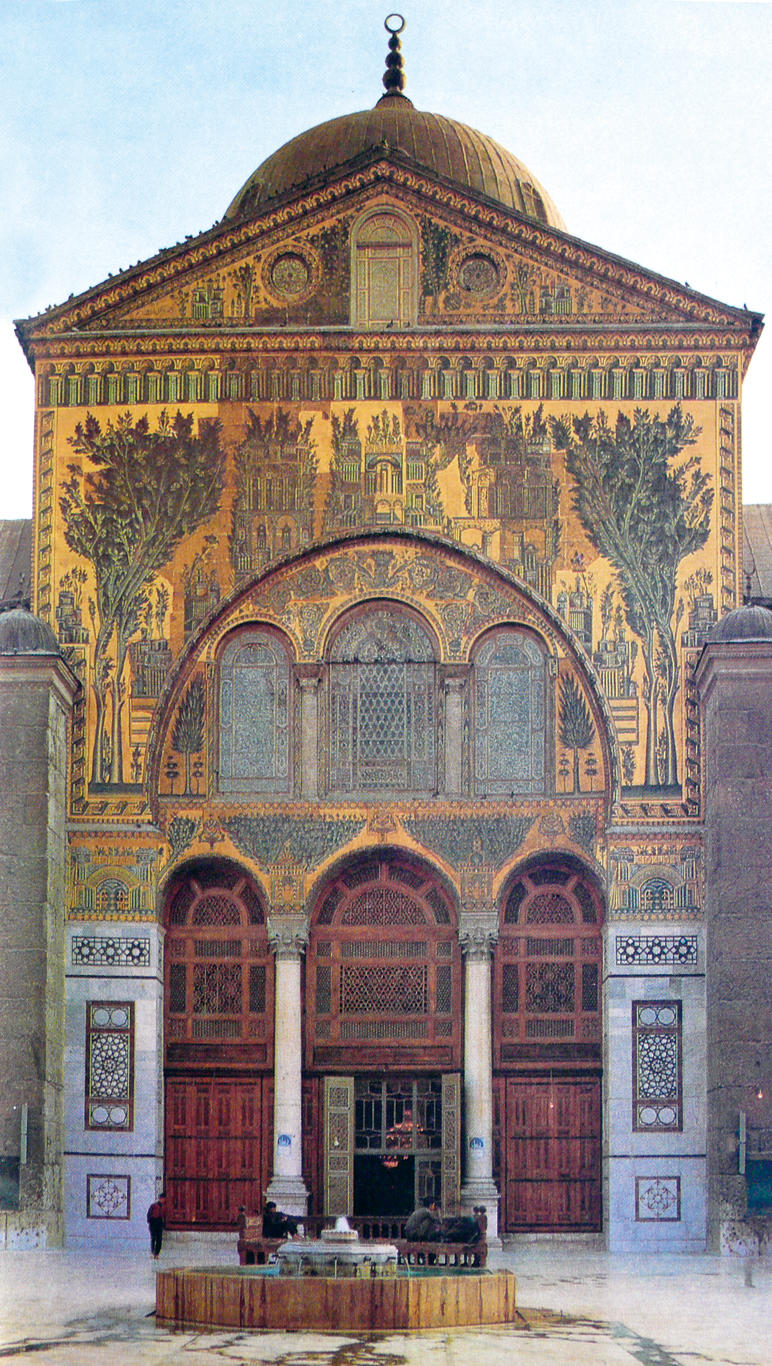

圖1 大馬士革大清真寺

圖1 大馬士革大清真寺

自然地理 最西部由沿海狹窄平原(寬20~30千米)、安薩裡耶山、阿西河谷及其東面的山體南北平行延伸組成;敘黎邊境的外黎巴嫩山以東,是由草原、半沙漠和沙漠共同組成的廣闊地帶,整體上自西向東傾斜,從1 000米下降到500~200米不等,約占國土面積的一半以上。其北半部大體屬於幹草原,實際是兩河流域平原的前沿,有幼發拉底河及其支流哈佈爾河等流貫;南半部屬敘利亞沙漠,為阿拉伯高原的一部分,幹河床(幹谷)廣為分佈,間有綠洲散佈其間。西部的外黎巴嫩山及其南延部分謝赫山(原名赫爾蒙山)的主峰,海拔2 814米,橫跨敘、黎邊界,是全國的最高點。這些山脈被一些深谷切割。河流以幼發拉底河最大,它從土耳其入境,以西北—東南走向,斜貫國境東北部,然後進入伊拉克,在敘境內長675千米,可通航。中途有水壩壅成的阿薩德湖。西部有阿西河,發源於黎巴嫩,自南而北流貫,經土耳其註入地中海。內地有荒漠地區。主要的自然災害是沙暴和沙塵暴;主要的環境問題是毀林、過度放牧、沙漠化、土壤侵蝕、水污染、大氣污染、淡水短缺。

沿海和北部地區屬亞熱帶地中海氣候,冬季溫暖而潮濕,夏季炎熱幹旱(1月平均氣溫12℃,8月平均氣溫27℃)。山區氣候溫和(年降水量達1 500毫米)。東部屬大陸性荒漠氣候,夏季幹旱炎熱,冬季涼爽(1月平均氣溫4℃,最低可到0℃以下;8月平均氣溫約33℃左右,最高可達40℃)。年降水量,沿海地區超過1 000毫米,敘利亞沙漠約100毫米。沿海地帶和部分山脈西坡分佈著常綠的橡樹、月桂樹、桃金娘、歐洲夾竹桃、無花果樹、柏、哈雷卜松、雪松等喬木和灌木。其餘地區多為幹旱草原和半荒漠植物(有禾本科植物、刺草和灌木叢、蒿等)分佈。

自然資源主要有石油、天然氣、磷酸鹽、巖鹽、瀝青等。已探明的石油儲量25億桶。已探明的天然氣儲量6 500億立方米,磷酸鹽儲量6.5億噸,巖鹽儲量5 500萬噸。森林占國土面積的2.7%。

居民 人口增長較快,2010年(2 219.8萬)的人口數是1950年(350萬)的6.34倍。人口分佈非常不均,絕大多數居住於西部從阿勒頗—哈馬—霍姆斯—大馬士革一線向西直迄海岸最寬不足100千米、南北不過500千米的狹長地帶內。此線以東,除瞭沿幼發拉底河兩岸形成的一條人煙稠密帶以外,其他地方的人口密度就顯得相當稀少瞭。2006年人口增長率為24‰。15歲以上人口占全國人口的51%,其中50%分佈在城市,但女性隻占城市勞動力的13%。民族構成:阿拉伯人占86.2%(其中,敘利亞阿拉伯人74.9%,貝都因阿拉伯人7.4%,巴勒斯坦阿拉伯人3.9%),此外庫爾德人占7.3%、亞美尼亞人占2.7%,其他(包括切爾克斯人、土庫曼人、土耳其人、吉普賽人等)占3.8%。居民85%信奉伊斯蘭教,其中遜尼派占4/5,什葉派占1/5;而在什葉派中,阿拉維派占75%。信奉基督教的占人口的14%,是西亞各國基督教信徒占人口比率最高的國傢。以阿拉伯語為國語,也通用英語和法語。

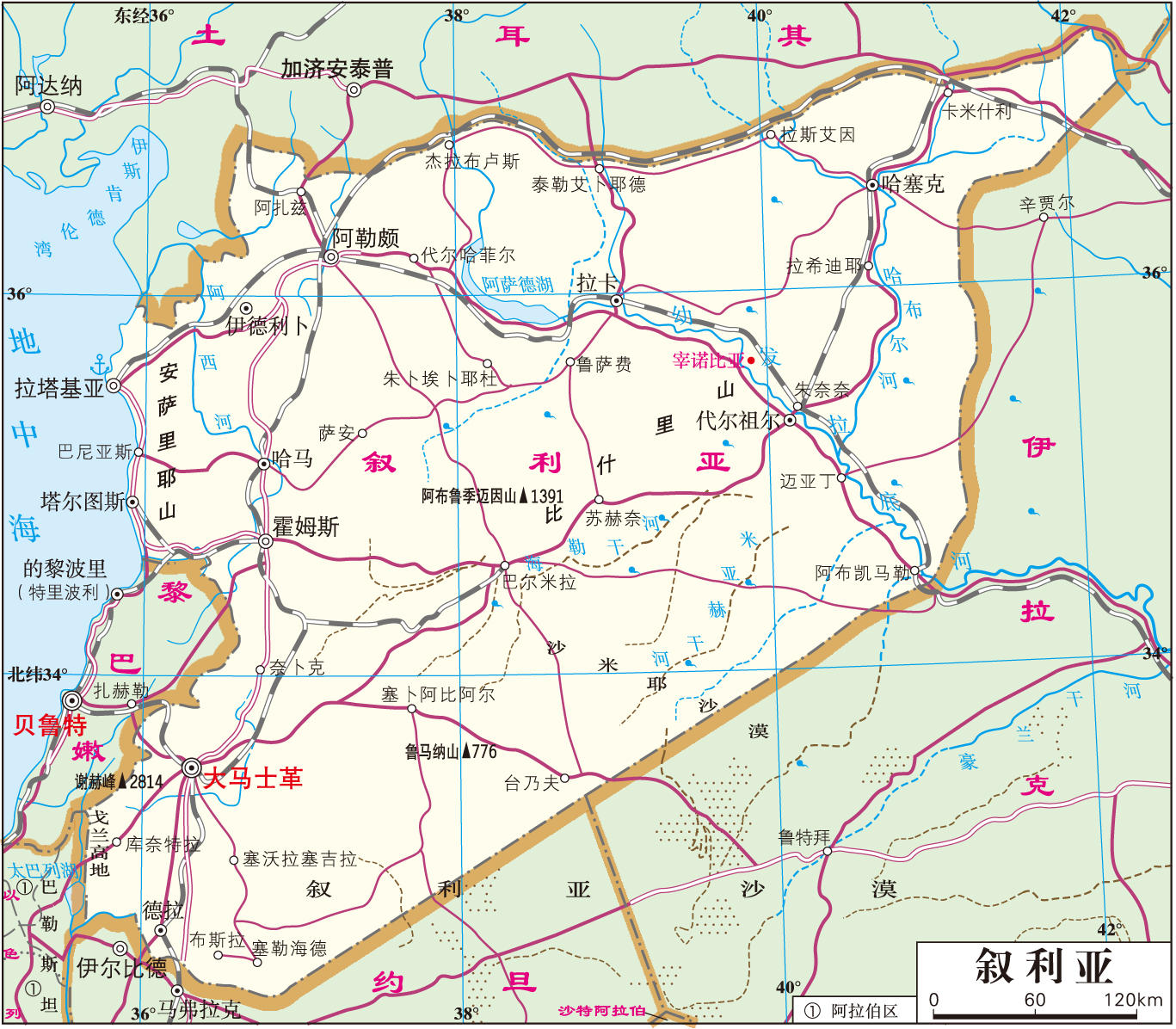

圖2 大馬士革一角

圖2 大馬士革一角

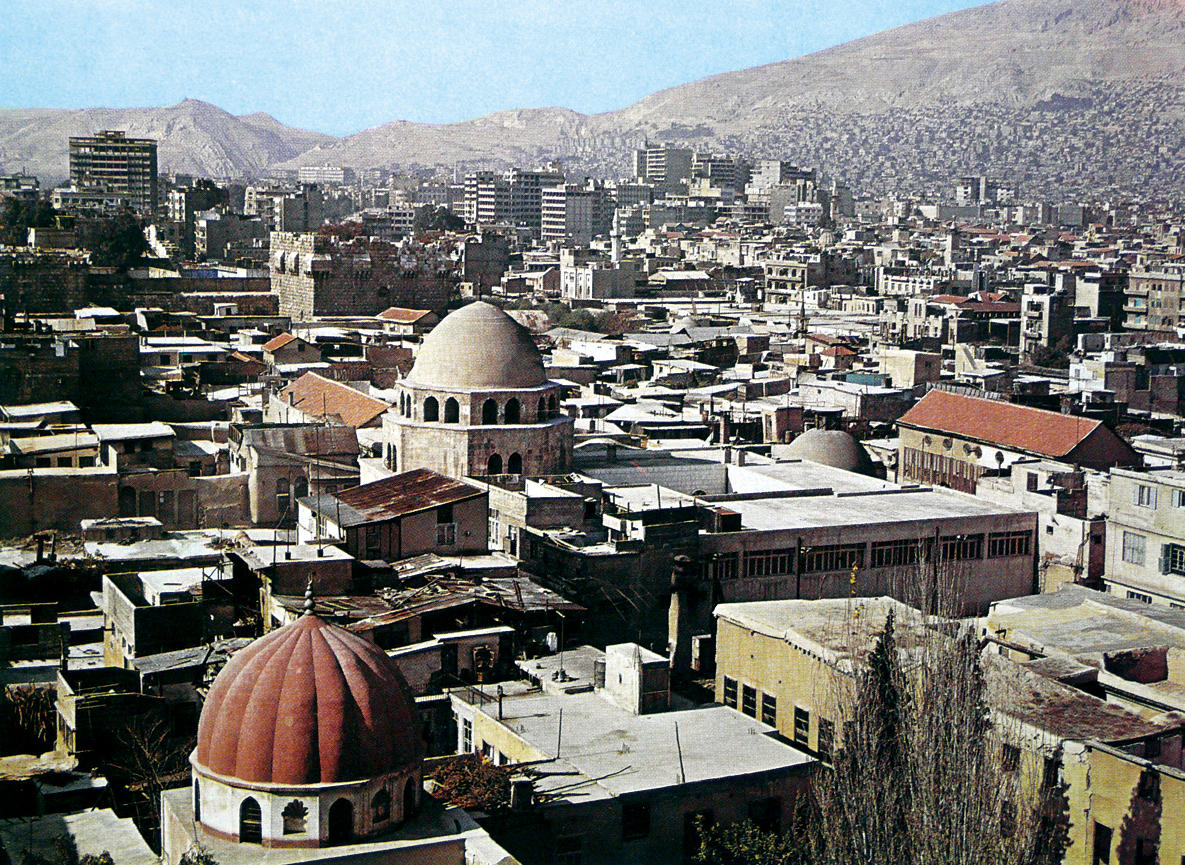

圖3 阿勒頗城堡

圖3 阿勒頗城堡

歷史 公元前3000年已有原始的城邦出現。前8世紀起,先後被亞述帝國、馬其頓人、羅馬人、阿拉伯帝國、塞爾柱突厥人、歐洲十字軍、埃及馬木魯克王朝占領。16世紀初起,受奧斯曼帝國統治長達400年。1920年4月淪為法國委任統治地。1941年9月27日,“自由法蘭西軍”總司令賈德魯以盟國名義宣佈敘利亞獨立。1943年8月敘利亞成立民族政府,1946年4月17日英法撤軍。1958年2月1日,敘利亞和埃及宣佈合並,成立阿拉伯聯合共和國,簡稱阿聯。1961年9月28日脫離阿聯,成立阿拉伯敘利亞共和國。

政治 總統為國傢元首,全民投票選舉產生,任期7年。總統集黨、政、軍大權於一身,由他任命的總理組織政府。現行憲法1973年3月12日經全國公民投票通過。規定敘利亞是人民民主社會主義國傢。阿拉伯復興社會黨自1963年以來一直是執政黨。此外,有“全國進步陣線”,把所有政黨(敘利亞共產黨、阿拉伯復興社會黨等)都包括在內,實際是一種統一戰線組織。由選舉產生的一院制人民議會是最高立法機關,現有議員250名,任期4年。敘利亞軍隊是西亞一支較強的武裝力量,實行義務兵役制。總兵力40.8萬人(陸軍30萬人,海軍0.8萬人,空軍與防空軍10萬人),武器裝備主要來自前蘇聯。另有準軍事部隊40餘萬人。國防預算占國內生產總值的7%。

經濟 政府近年來為發展經濟采取如下基本方針:大力發展農業、石油等支柱產業;在堅持和鼓勵私營經濟發展和在確保政局穩定的情況下。穩妥、謹慎地推進包括金融領域和國有大中型企業在內的經濟改革。積極鼓勵出口創匯,簡化進出口手續,調整匯率。放寬私營經濟,擴大私營經濟和公私合營企業在國民經濟中的比例。業已收到效果。2002年,農業豐收,石油出口增加,經濟狀況顯著轉好,當年11月,頒佈瞭第九個五年計劃(2001~2005)。但受制於國內外種種因素的牽掣,國企繼續普遍虧損,失業率居高不下,尤其是軍費開支浩大,沉重拖累經濟的正常運行和發展,改革措施步履維艱。現代工業僅有幾十年歷史,包括采掘工業、加工工業和水電工業等部門。采掘工業以石油和天然氣最為重要,其次有磷酸鹽、大理石等的采掘。由於石油的發現,已實現石油及其產品的自給,並出口部分原油和石油產品。1974年以後,石油即成為最大的出口項目。油田主要分佈於國境的東部尤其東北。蓋拉舒克、蘇韋迪耶和魯邁蘭三大油田於20世紀50年代先後投產。2005年日產石油52萬桶。天然氣年產50億立方米(2001)。分別在巴尼亞斯和霍姆斯設立瞭兩座煉油廠,日煉油能力25萬桶。其他采掘工業產量(2001):磷酸鹽240萬噸,石膏25萬噸,大理石1 800萬噸。加工工業主要有紡織、食品、皮革、化工、水泥、煙草等。農業在敘國民經濟中占重要位置,是其另一經濟支柱。農業在國內生產總值中所占比例居首位,2004年為24.1%,農業耕種面積480.3萬公頃,其中2/3用於種植小麥和大麥。有水澆地面積116.8萬公頃,旱地面積363.5萬公頃。2004年主要農、牧產品產量:小麥450萬噸,大麥170萬噸,棉花106萬噸,甜菜110萬噸,柑橘90萬噸,橄欖80萬噸。糧食自給有餘,略有出口,是阿拉伯世界的五個糧食出口國之一。政府積極發展水利事業,1978年完成幼發拉底河水壩工程,建起阿薩德水庫,蓄水量110億立方米,可灌溉64萬公頃耕地。畜牧業因缺乏飼料和水,發展緩慢,產品不能自給。近年來,旅遊業發展迅速,赴敘旅遊達600餘萬人,旅遊收入22億美元。

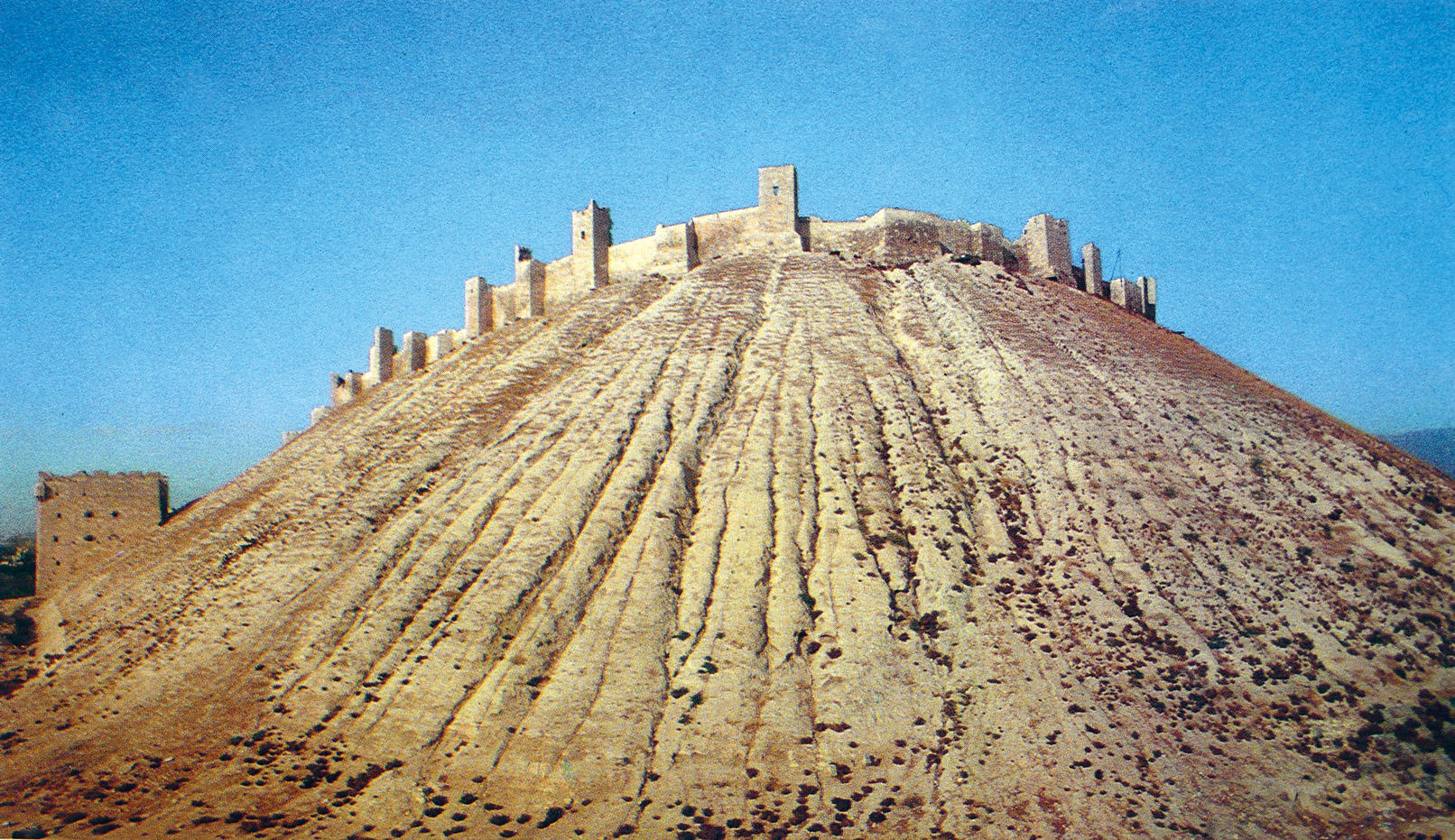

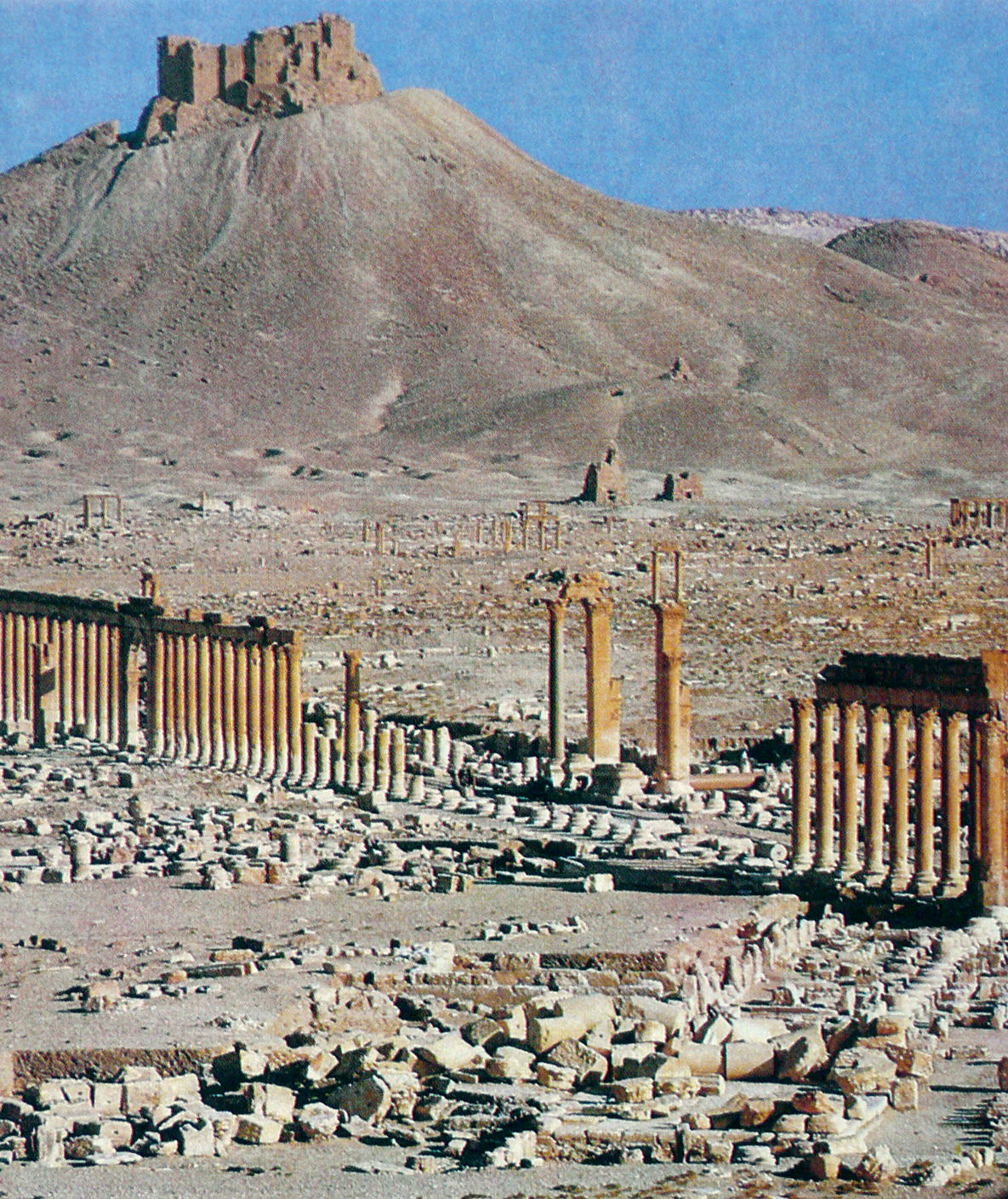

敘利亞歷史遺跡眾多,迄今已有大馬士革古城、佈斯拉古城和巴爾米拉考古遺址、阿勒頗古城、武士堡和薩拉丁城堡等,被聯合國教科文組織作為文化遺產列入《世界遺產名錄》。

2006年鐵路總長2 798千米,有大馬士革和阿勒頗兩大鐵路樞紐。國內的南北和東西幹線基本聯系瞭所有重要城市,而且還通達除以色列的所有鄰國。但國內交通運輸主要依靠公路。2006年,全國公路總長約45 860萬千米(23%為瀝青路面),路網以西部經濟發達地區最為稠密,有兩條高速公路並行南北縱貫其間。東部路網也迅速擴展。內河航道近500千米,主要限於幼發拉底河上。海運共有5個港口,以拉塔基亞和塔爾圖斯兩大港口為主,巴尼亞斯港是原油出口港。1974年後建立瞭商船隊,商船總噸位超過30萬噸。空運有大馬士革國際機場。另有6個省級地方機場。建有敘利亞阿拉伯航空公司(1961),開辟有通達亞、非、歐三大洲30多個大城市的40條航線。從國境東北角石油產地到巴尼亞斯,敷設有長達663千米的輸油管道,日輸油25萬桶。另從有伊拉克伸展過來的輸油管。

2004年敘財政預算中投資支出總金額為2 170億敘鎊,其中203.1億敘鎊為外資。2006年外債79億美元。2010年國內生產總值為596.3億美元,人均國內生產總值2 686美元。貨幣主幣名敘利亞鎊。失業率8.3%。對外貿易在國民經濟中占有重要地位,外貿額約占國內生產總值的20%以上。主要物資進出口均由國傢控制。主要出口產品有石油和石油產品、棉花和棉花制品、磷酸鹽、香料、皮革等。主要出口對象國為歐盟國傢、獨聯體各國和東歐等。主要進口產品有機械、鋼材、紡織品、燃料、糧食、罐頭、糖、化工原料、文教用品、醫藥、木材等。主要來自歐盟、日本和美國。2010年出口額128.4億美元,進口額135.7億美元。

圖4 巴爾米拉考古遺址

圖4 巴爾米拉考古遺址

文化 小學實行義務教育,初中也基本實行義務教育。有小學10 995所,在校生約270萬人;初中約2 700所,在校生約74萬人;高中約970所,在校生約15萬人。初、高中教工約5萬人,1/3為女性。有綜合性大學4所:大馬士革大學(1903)、阿勒頗大學(1946)、霍姆斯的十月大學(1971)和拉塔基亞的復興大學(1979)。共有在校生16萬人。有全國性日報《復興報》、《革命報》、《十月報》,地方性日報《群眾報》、《獻身報》、《阿拉伯主義報》和《團結報》,均為阿拉伯文。另有英文日報《敘利亞時報》。官方通訊社名阿拉伯敘利亞通訊社。除敘利亞廣播電臺(1936)外,各省、市均有地方廣播電臺。用阿拉伯、英、法、德、俄、土、希伯來、西班牙等語言播音。還有敘利亞電視臺(1960)。

對外關系 敘利亞是聯合國創始會員國之一,又是阿拉伯國傢聯盟的成員國。與鄰國黎巴嫩歷史上有密切關系,在現實政治中又保持著一種“特殊關系”。1976年以來,有3.5萬人的大軍以“阿拉伯威懾部隊”的名義長期駐紮黎境。與以色列的關系緊張,西南部仍有面積1 200平方千米的國土戈蘭高地(阿拉伯語名“焦蘭”),1967年起即被以色列占領。在發展經濟過程中大量爭取和接受外援。主要援助國有日本、德國、沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合酋長國等。1956年8月1日與中國建立外交關系。2002年,敘中貿易總額3.7億美元,幾乎相當80年代初兩國間貿易總額的4倍,敘方從中國進口機械、化工輕工業、高精儀表和土畜產品等;向中國出口棉花、磷酸鹽、羊皮等。