自地殼內和地表開採礦產資源的技術和科學。廣義的採礦還包括煤和石油的開採。採礦工業是一種重要的原料工業,金屬礦石是冶煉工業的主要原料,非金屬礦石是重要的化工原料和建築材料。多數礦石需經選礦富集後才能作為工業原料。有些非金屬礦產如鹽、堿、自然硫和建築用的砂礫不稱礦石,天然賦存的砂礦產品常稱礦砂,其主要開採技術也收入本卷內。

簡史 原始人類已採集石料,打磨成生產工具,採集陶土制陶,萌發發瞭采礦的概念。進入銅器時代,隨著冶銅業的發展,形成自地下采掘銅、鉛、鋅礦石的采礦技術。由銅綠山礦冶遺址可知:當時,已能開掘一定深度的小立井;已能沿礦體開掘平巷;用木支架維護地下巷道;已利用水排、轆轤和輪車等工具。進入鐵器時代,采礦規模和技術進一步發展,但仍用手工采掘。

歐洲於1556年出版瞭阿格裡科拉的《論冶金》一書,是歐洲最早全面論述礦冶技術的著作。17世紀初,將中國傳入的黑火藥用於采礦,用鑿巖爆破落礦代替人工挖掘,是采礦技術發展的一個裡程碑。蒸汽機的出現和電的使用,開始瞭采礦作業機械化和電氣化的進程。19世紀末期至20世紀初,相繼發明瞭礦用炸藥、雷管、導爆索(見起爆器材)和鑿巖設備,形成瞭近代爆破技術,使用瞭電動機械鏟、電機車和電力提升、通風、排水設備,形成瞭近代裝運技術。20世紀上半葉開始,采礦技術迅速發展,其標志是:①出現瞭硝銨炸藥;②使用瞭地下深孔爆破技術;③各種礦山設備不斷完善和大型化;④逐步形成瞭適用於不同礦床條件的機械化采礦工藝。在此基礎上,對礦床開拓和采礦方法進行瞭分類的研究;對礦山壓力顯現進行瞭實測和理論探討,對巖石破碎理論和巖石分級進行瞭研究;完善瞭礦井通風理論;提出瞭礦山設計、礦床評價和礦山計劃管理的科學方法。使采礦從技藝向工程科學發展。

20世紀50年代後,由於①使用瞭潛孔鉆機、牙輪鉆機、自行鑿巖臺車等新鑿巖設備,以及銨油、漿狀和乳化油等廉價安全炸藥;②采掘設備實現大型化、自行化;③運輸、提升設備自動化,出現瞭無人駕駛機車;④露天礦采用間斷-連續式運輸;⑤礦山環境工程得到重視;⑥電子計算機用於礦山生產管理、規劃設計和科學計算,開始用系統科學研究采礦問題,誕生瞭礦業系統工程學;⑦礦山生產開始建立自動控制系統,巖石力學和巖石破碎學進一步發展,利用現代試驗設備、測試技術和電子計算機,已能預測和解算某些實際問題。因此采礦工程科學被正式提出並得到公認。

特點 采礦的生產環境和生產過程,和其他工業比較,差別很大,它具有下列幾方面的特點:

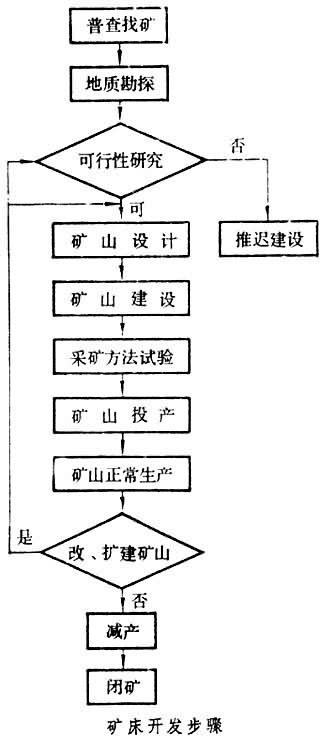

①采掘加工的主要原料是自然賦存的礦體,礦址不能自由選擇,往往要在交通、水源、動力等外部條件非常不利的地點建礦。礦床的工業儲量是天然賦存的,不能輸入,也不能再生。礦山的生產能力(規模)、服務年限和經濟效益密切相關。每個礦山都要經歷建礦、投產、正常生產、減產和閉礦的歷程;在服務年限期滿時被迫閉礦。

②采礦設備和人員經常隨采礦進程和加工對象轉移,沒有固定的加工車間。每一塊段被開采的礦體都須掘進一系列巷道,進行采礦準備工作(采準),才能開始回采。開拓、采準和回采工作需互相協調,才能保證礦山正常生產。露天礦不及時剝離和掘溝,地下礦不及時掘進采準巷道,就會造成采剝失調和采掘失調,迫使礦山減產。

③采礦生產過程隻有礦石的破碎、移運,不能提高質量,相反由於開采時不可避免地會混入巖石使礦石貧化,還會降低質量。此外,有部分礦石不能采出,損失於地下。降低貧化率和損失率是采礦生產中重要的質量管理工作,具有很大的經濟潛力。

④礦體賦存條件和形狀復雜,品位分佈不均,礦石工業儲量在開采過程中可能有較大變化,使采礦設計難於標準化;礦石成分復雜,加工利用困難;加之建礦周期長,基建投資大,故投資風險性大。

⑤由於首先開采的是高品位和賦存條件良好的礦床,總的趨勢是采掘條件愈來愈差,采出礦石的品位逐步降低,開采成本可能增高,因此,經常采用新的采礦和選礦技術,開展綜合利用,以降低采礦成本。

⑥采礦工作須在露天或地下采場破碎礦體和移運重物,勞動量大,工作條件惡劣,安全性差,不易綜合機械化和自動化,需要重視改善勞動保護和環境條件。在開采過程中要破壞地表,堆置廢石,因此,需進行礦山土地復用,以恢復景觀。

⑦一個礦山的經營效果,在很大程度上決定於開采礦石的價值。一個開采高價富礦的礦山,即使經營很差,其經濟效益也可能比經營良好的開采低價貧礦的礦山要好。因此,對礦山管理水平的評價,不能象其他工業一樣單純以絕對經濟效益為準。

分類 采礦分為普通機械化開采和特殊采礦。絕大部分礦床用普通機械化方法開采。機械化開采又分為露天開采(包括礦石和砂礦)和地下開采兩大類。露天開采將礦體上覆的巖層剝離,然後自上而下順次開采礦體。露天礦敞露地表,可以使用大型采礦機械,作業較安全,礦石損失少,貧化率低,生產能力大,采礦成本低,大型貧鐵礦床和建築材料礦床多用此法。當礦體賦存深度大,礦體厚度小,剝離工作量很大,其經濟效益低於地下開采或需要保護地表和景觀時,則用地下開采方法。賦存條件復雜,工業儲量較小的有色和稀有金屬礦床多用此法。近年來,地下礦山應用尾砂膠結充填采礦法,可有效地保護地表和處理尾礦污染。在一些國傢大量發展露天開采後,隨著開采深度增大和環境保護要求提高,地下開采有增加的趨勢。

特殊采礦法 包括地下物理化學采礦和海洋采礦。物理化學方法是浸取、溶解或熔融有用成分,將溶液或熔融體自地下舉升至地面提取。這類方法投資省、見效快、工作條件好,隻適用於銅、鈾等某些金屬礦物和鹽、堿、自然硫等。濱海大陸架上和洋底蘊藏著大量有用礦藏,但洋底的錳結核尚處於試采階段。整個特殊采礦法開采的礦產所占比例極小。

開發和開采過程 礦床開發步驟見圖示。礦床開采包括基建開拓工程和生產采礦工程兩大項。礦山地下開拓要掘進一系列巷道或溝道以通達礦體,建成完整的采礦生產系統,交付生產使用。采礦生產過程有兩類:

主要生產過程 包括:①采準、切割,為回采準備生產條件。②回采,將礦石崩落破碎,裝入運輸容器。地下回采包括落礦、出礦作業(見地下采礦方法);露天回采包括穿孔、爆破和采裝作業(見露天采礦方法)。③運輸,將裝入運輸容器的礦石運交選礦廠或礦倉(見礦井提升、礦井運輸、露天礦運輸)。④管理巷道地壓、立井地壓、采場地壓以及露天礦邊坡。⑤在礦石運輸過程中,通過礦倉、堆棧,將礦石混勻,保證生產的礦石質量穩定。⑥將巷道掘進和剝離產出的廢石排棄至廢石場。

由於礦床地質條件和礦山技術條件的不同,采礦方法種類繁多,不同的采礦方法,其采礦工藝流程、采礦機械設備、采區巷道佈置和開采順序也不同。采礦方法選擇不當,將長期影響礦山生產的技術指標和經濟效益。各主要生產過程都須選用適宜的機械設備,才能獲得最佳經濟效果。

輔助生產過程 包括:①人員、材料和設備運送;②電和壓氣等動力供應;③通風、防塵等勞動保護;④排水、供水;⑤設備維修安裝;⑥安全和環境保護;⑦地質、測量以及倉庫管理等其他輔助工作。

采礦理論 采礦科學技術的基礎是巖石破碎、松散物料移運、流體輸送、礦山巖石力學和礦業系統工程等理論。需運用數學、物理、化學、力學、地質學、系統科學、運籌學、信息論、控制論、電子計算機應用等學科的最新成果。

巖石破碎理論 揭示破碎巖石的能耗和破碎效果間的聯系,探求破碎載荷和巖石堅固性及破碎參數間的關系。據以研制高效、經濟的采掘機具和器材,尋求新的巖石破碎方法和技術。

松散物料移運理論 研究自礦塊、溜井中放出松散礦巖的移動規律和對礦塊內巷道地壓顯現的影響,裝載機構和移運設備與松散礦巖的作用機理,據以確定合理的礦塊結構參數和采取降低礦石貧化的技術措施,研究高效經濟的裝運設備。

流體輸送理論 研究礦內空氣動力學,流體和固體兩相流輸送理論,據以保證和改善礦內空氣條件,設計風力和水力輸送充填材料的合理系統。

礦山巖石力學理論 研究巖體的物理力學性質及礦床開采中發生的力學過程,揭示采場和巷道地壓顯現規律和圍巖與支架的相互作用原理。據以提出正確的地壓管理方法,確定合理的礦床開采的結構參數,評價巷道和邊坡的穩定性,預測地表及巖層移動和解決深部開采時的巖爆問題。

礦業系統工程 研究采礦系統的規劃、設計、生產計劃、工藝過程和管理最佳化數學模型,評價標準,建立礦山電子計算機自動控制系統。