采場頂板、圍巖和礦柱內的應力以及作用在支護上的力的統稱。採礦過程中,在地下形成採空區,破壞瞭原巖體的應力平衡。采場圍巖內應力重新分佈時,圍巖變形、破壞和移動,出現頂板冒落、礦柱壓裂和倒塌等現象,稱采場地壓顯現。采場規模較大,形狀也較複雜,隨回採工作的進行,采場規模和形狀又不斷變化。因此,和井巷相比,其地壓顯現劇烈,波及範圍也大。

影響采場地壓的主要因素 有礦石和和圍巖的物理力學性質、地質構造、開采深度、采礦方法、回采順序、開采規模和開采強度等。礦巖穩定性好或采礦方法、回采順序和地壓控制合適時,地壓顯現不明顯,回采工作能順利進行。巖體完整性好,采礦方法及其結構參數也選取適當,但局部構造破壞,頂板局部冒落,圍巖少量片幫,礦柱發生裂縫或剝落等現象,稱局部地壓,是采場中經常發生的現象,一般不引起大面積地壓活動。少數老礦山,由於開采歷史很長,開采規模較大,且存在大量采空區,在地質構造發育的不利條件下,容易產生大規模破壞性地壓活動。中國自1956年以來,在遼寧、江西、湖南等省,先後多次發生大規模地壓活動,威脅礦山的安全生產,造成資源的大量損失。研究采場地壓活動規律和地壓控制方法,有十分重要的意義。

地壓顯現規律 大規模地壓活動可分發生、發展和衰減穩定三個階段。

發生階段 也稱預兆階段。大規模地壓顯現以前,常有預兆。預兆期從幾天到數月(如遼寧弓長嶺鐵礦為2~3個月,湖南錫礦山銻礦為5~12個月)。在此期間,各種預兆逐漸增強和不斷擴展。主要預兆為:圍巖發響;采場頂板局部冒落;礦柱壓壞;近礦體巷道變形和破壞。

在礦柱、頂板產生脆性微破裂時,巖石發響,稱巖音。巖音頻度(單位時間內的發音次數)與巖石破壞程度密切相關。采場大冒落前幾小時到幾天,巖石響聲急劇增加。掌握巖音頻度變化的規律,就可預報采場大冒落。采場頂板局部冒落和掉石的次數增加,或頂板下沉速度增大,是大規模地壓來臨的又一預兆。

礦柱破壞是大規模地壓活動的重要預兆。大冒落之前,采場中殘留的礦柱有一個壓裂、剝落和倒塌的過程。湖南錫礦山統計資料表明,在大面積地壓發生前一個月,喪失承載能力的礦柱數占總數的60%,其餘的礦柱也有不同程度的開裂和剝落。近礦體巷道圍巖開裂,形成錯動縫或下沉臺階等,也是大規模地壓來臨的預兆。

發展階段 即圍巖大冒落和移動階段。特點是:在很短的時間內,采場大面積冒落;近礦體巷道嚴重破壞;地表開裂下沉;由於存在大量采空區,有時還發生不同程度的沖擊氣浪。如弓長嶺鐵礦某次地壓發展階段延續20天左右。活動劇烈程度不是始終一致,其間發生兩個高峰(間隔5~6日)。

衰減穩定階段 大面積冒落後,井下采場與巷道的變形和破壞趨於緩和,而地表開裂和下沉一般還要持續一段時間,速度逐漸減慢,圍巖應力達到新的平衡狀態,出現衰減穩定階段。

隨采礦工作的進行,采動范圍繼續擴大。巖體平衡狀態又受到破壞,地壓活動再次發生,重復經歷上述三個階段。例如弓長嶺鐵礦通峒區在八年內發生過三次大規模地壓活動。

與煤礦相比,金屬礦山采場地壓顯現的特點是:在地壓活動衰減穩定期間,巖體變形很小,用一般觀測儀器很難測出;在地壓發展時期,變形量顯著增加,巖體突然發生脆性斷裂破壞。

金屬礦山巖層移動的發生和發展,在很大程度上受地質構造弱面(如斷層、破碎帶等)的影響和控制。

采場地壓控制 為防止采場局部冒落和大規模地壓活動,采取保持圍巖穩定、減輕采空區對下部(或相鄰)礦體回采的不良影響等技術措施,以控制采場地壓。方法主要有下列三種:

合理選擇采礦方法和參數 應用空場采礦法(見自然支護采礦法)和充填采礦法時,礦柱尺寸過小或礦房跨度過大,都會壓壞礦柱使頂板冒落;相反,礦房過小,礦柱有足夠的強度,但礦石回收率卻顯著降低。因此,正確的地壓控制方法,應是在保證回采礦房安全的條件下,最大限度地回收礦石。

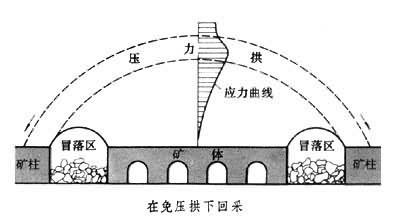

利用免壓拱是近年來開采緩傾斜礦體的新技術(見圖)。對錫礦山銻礦的研究表明,當兩側采空區冒落後,支承壓力轉移到冒落區的外側大礦柱上面,形成大免壓拱,中間采場處於應力降低區,地壓明顯降低,回采較順利。

應用壁式崩落采礦法時,根據礦床的結構面分佈特征,正確選擇回采方向,可以避免回采工作面上出現較大的地壓。

根據最大主應力方向,佈置回采進路,也是控制地壓的一種有效方法。將回采進路的長軸平行於最大主應力方向,且使相鄰礦柱交錯佈置,則可將礦房頂板破壞的波及范圍控制在較小的限度內。

礦體走向長度很大時,應合理確定礦體的回采順序。通常在礦體走向中央部位,地壓最大。此時,如用崩落法,應采用由中央向兩側前進式的回采順序。若采用從礦體兩端向中央後退式的回采順序,則在回采初期地壓不明顯,但回采接近礦體中央時,最後幾個礦塊將承受很大的支承壓力,給回采造成很大困難,甚至無法回采,損失大量礦石。

提高巖體支撐能力 在圍巖破碎條件下,用註漿法可賦予破碎頂板以較高的抗剪和抗拉強度,改善巖體的力學性能。方法是沿預先鉆好的註漿孔,以高壓(一般為10~50atm)將水泥或其他漿液灌註到巖體的裂隙中,水泥沉淀、硬化後對巖體起加固作用。對於滲透性較好的、發育的貫穿型裂隙巖體,用註漿法能獲得良好的加固和防水效果。但裂隙呈閉合狀態或其間含有粘土質成分時,註漿極其困難,往往不能收到預期效果。錨桿和錨桿桁架的預緊力,能使錨固的巖層產生較強的壓縮應力,形成保持穩定的圍巖應力場,加固圍巖。

采用充填采礦法時,由於間柱受到充填體的側向壓力,使其單向受力變為三向受力,提高瞭礦柱的穩定性。

及時處理采空區 大量采空區的存在,是發生大規模地壓活動的重要原因,也是安全生產的嚴重隱患,不可忽視。目前處理采空區的方法有崩落圍巖、充填和封閉等,能有效地控制采場地壓。

用強制崩落法處理采空區,能釋放周圍巖體中的應變能,減小地壓,改善作業條件。自然崩落圍巖處理采空區,由於掌握崩落的時間和范圍很困難,一般隻適用於對生產區段沒有影響的邊遠采空區。對孤立礦體或礦脈稀疏的小采空區,有時也采用將所有通路封閉,任其自然崩落的方法處理。采用充填料回填采空區,能阻止圍巖和礦柱在開挖後所產生的變形繼續發展,控制圍巖的暴露面積和暴露時間,減緩巖層移動的危害和地表下沉的程度,但對呈脆性斷裂的堅硬巖體來說,仍不能防止巖體的變形和破壞。

在地表允許崩落的條件下,應盡量采用工藝簡單、投資少的強制崩落法。地表需保護和資源貴重等特定條件下,應采用充填法或膠結充填法。

參考書目

高磊等編:《礦山巖體力學》,冶金工業出版社,北京,1979。