地震發生時,在波及範圍內一定地點地面震動的激烈程度。這個概念的建立是和“地震烈度表”的編訂聯繫在一起的。烈度表通常把在地面上感受到的地震強烈程度,從無感到毀滅,劃分為若幹“度”,以宏觀的地震影響,如人的感覺,物體的反應,建築物的破壞,地面景觀的變化等現象,作為劃分烈度的標誌。因此也有人把烈度定義為地震破壞性的尺度,或為地震造成的影響的尺度。儘管提法不一,但其含義基本上是一致的。

地震烈度應當同地震震級嚴格區分。對於某次地地震,震級是個一定的數值,是指地震所釋放的能量的級別而言,代表著這次地震的大小。烈度則在同一次地震中因地而異。一般震中所在地區烈度最高,稱為極震區。隨著震中距的增大,烈度總的趨勢是逐漸降低,但由於種種其他因素的影響,難免有起伏不定的變化。

烈度表的演變 最早出現的烈度表是加斯塔爾迪(J.Gastaldi)在1564年意大利阿爾卑斯山地震時所使用的烈度表。以後幾百年,各國研究者陸續修訂瞭幾十種烈度表,但隻有幾種流行於世、1874~1878年意大利羅西(M.S.de Rossi)編制成第一個有實用價值的烈度表;1881年,瑞士福雷爾(F.A.Forel)也獨立地提出一個內容相似的烈度表。二人於1883年聯名發表瞭羅西-福雷爾烈度表,共分10度,至今還流行於歐洲某些地區。1888年美國霍爾登(E.S.Holden)提出地震力的概念,認為建築物之所以遭受地震破壞是由於地震力的作用,並給羅西-福雷爾烈度表配上瞭加速度當量。1902年意大利麥加利(G.Mercalli)對羅西-福雷爾烈度表作瞭改進。1904年意大利坎卡尼(A. Cancani)又把麥加利所改進的烈度表從10度擴展為12度,並參考瞭米爾恩(J.Milne)和大森房吉的研究結果,給每度配上加速度當量。這就是麥加利-坎卡尼烈度表。1912年,德國西貝格(A.Sieberg)再將麥加利烈度表修改,把表中最高烈度分為三度成為麥加利-坎卡尼-西貝格烈度表,但表中無加速度當量。以上幾種烈度表至今都還在歐洲使用。1931年,伍德(H.O.wood)和紐曼(F.Neumann)又將麥加利-坎卡尼-西貝格烈度表加以改進,稱為修改的麥加利(ModifiedMercalli)烈度表,簡稱 M.M烈度表。這是目前在美國和許多其他國傢通行的烈度表。

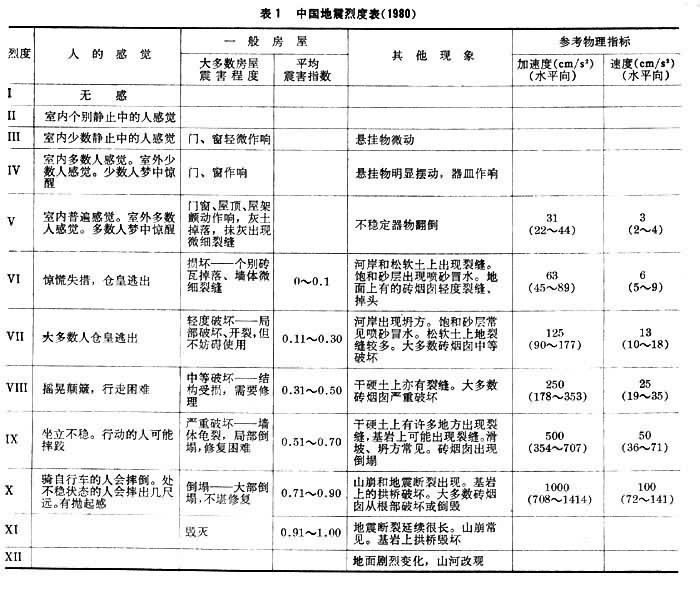

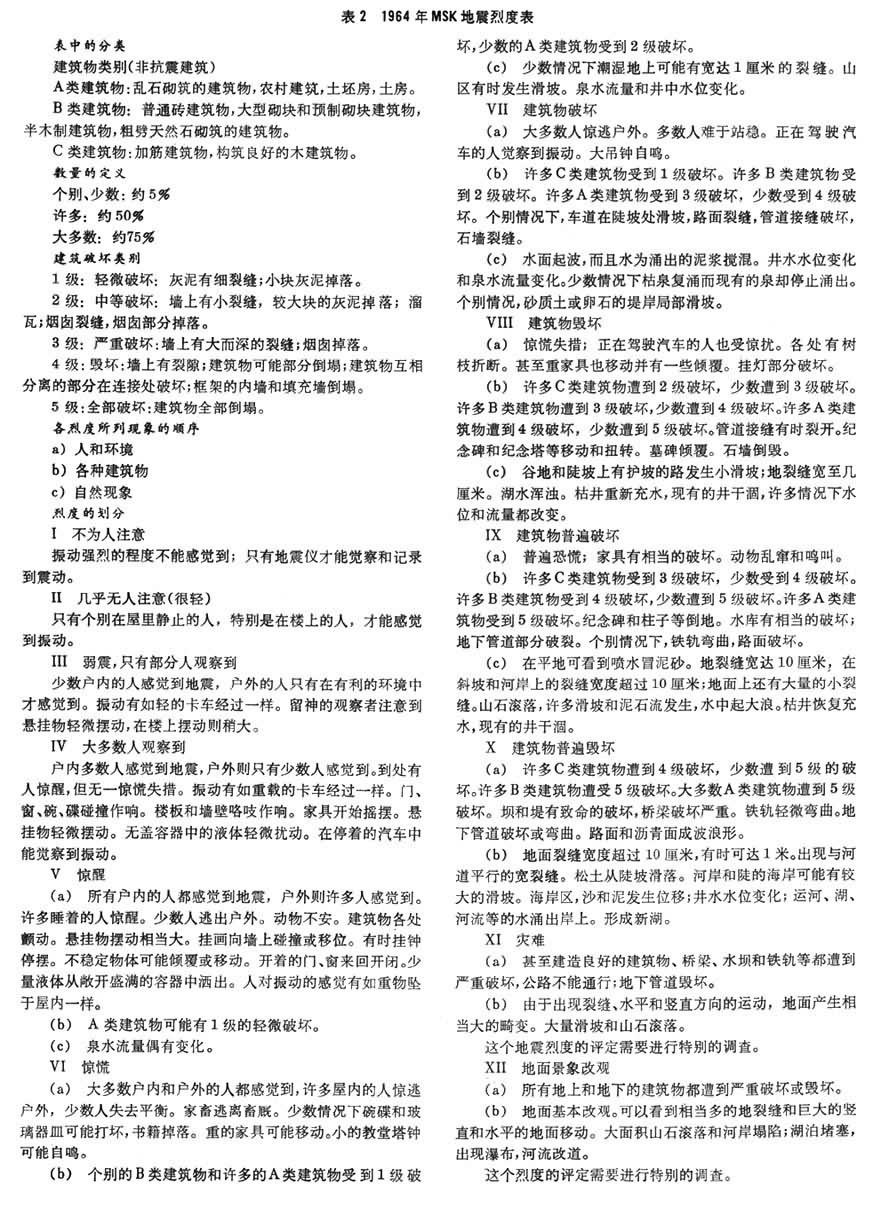

許多國傢訂有具有本國特色的烈度表。日本沿用日本氣象廳烈度表,以無感為零度,將有感范圍分為7度。蘇聯自50年代初以來采用蘇聯科學院地球物理研究所編訂的烈度表,分12度,同國際習慣一致。中國於1957年制訂瞭《新的中國地震烈度表》,同蘇聯的烈度表相近。1980年又編訂瞭《中國地震烈度表(1980)》(見表1),對前表作瞭很大簡化,並加入瞭加速度和速度的尺度。1964年,由於要求制訂一個全世界通用的烈度表的呼聲高漲,在國際地震學和地震工程會議上采用梅德韋傑夫(С.В.Медведев)、施蓬霍伊爾(W.Sponheuer)和卡爾尼克(V. Karnik)三人起草的烈度表作為試行的國際烈度表,簡稱MSK烈度表(見表2),這個表附有對應於烈度的地面加速度、速度和地震計位移。

表1 中國地震烈度表(1980) 表2 1964年MSK地震烈度表

表2 1964年MSK地震烈度表

烈度物理標準的研究 烈度表主要是以地震造成的宏觀現象來劃分烈度的。這是由於地震發生時,很難隨處取得地面運動的儀器記錄,人們不得不從宏觀現象來判別烈度高低。但宏觀烈度表,不論訂得如何完善,終不能超越定性的界限,再則不能排除觀察者的主觀因素。因此尋找同震害現象密切相關,並便於用儀器測定的烈度物理標準一直是人們追求的目標。首先被研究的物理量是地面加速度峰值。出發點是認為地震破壞現象乃地震慣性力所造成,而慣性力決定於地面加速度。最早大森房吉從地震時碑石傾倒情況推算烈度的加速度當量。以後從地面加速度的實際記錄去尋找加速度峰值同烈度的統計關系的研究很多,但結果不一。隨著觀測資料的積累,對應於一定烈度的統計平均加速度數值有不斷增大之勢,但始終保持烈度每增一度,加速度大致加倍的規律。嗣後被研究的物理量是地面速度峰值。這是由於爆炸效應是以地面速度峰值為尺度,而且速度標志著地震波傳遞的動能。在60年代紐曼提出瞭對應於烈度的速度指標,但以後有更新的數據。

30年代,地震反應譜(即單質點擺在地震作用下的反應,如質點的位移、速度、加速度等與擺的頻率、阻尼的關系)理論建立後,貝尼奧夫(H.Benioff)於1934年提出以零阻尼位移反應譜曲線在一定頻率范圍內所包含的面積作為烈度標準,認為這個值可以反映地震破壞力的綜合效應。其後有兩個見諸實施的方案。其一是梅德韋傑夫建議的“儀器烈度”。他設計瞭一個地震計,由一個雙自由度球面擺構成,周期取為0.25秒,對數衰減取為0.50。取擺在地震時的最大位移為烈度指標,因為它象征著普通建築在地震時的最大擺動。另一是豪斯納(G.W.Housner)提出的“譜烈度”,即速度反應譜曲線在周期0.1~2.5秒區間內所包含的面積。他根據大量計算,認為在此周期區間,速度反應譜值是變化不大的,因而設計瞭一個相應的測定速度譜平均值的地震計。其構造原理和梅德韋傑夫地震計相似,隻是周期取0.75秒,阻尼取10%臨界阻尼。

早在本世紀初就有人認為地震影響的大小決定於單位時間內地震波通過波前單位面積傳遞的能量。韋斯特加德(H. M. Westergaard,1933)建議以單位體積的最大動能作為烈度標準。梅德韋傑夫(1961)計算瞭地震能量密度和地震烈度的關系,並列入他自己編訂的烈度表。還有一些建議的烈度標準,不是直接表示地震波能量,而是從它衍生出來的,如加速度平方對時間的積分、加速度均方根等。由於任何單因子和宏觀烈度的統計相關性都不夠理想;數據的離散度很大,許多研究者逐漸傾向於用多因子來表示烈度,致力於把地面運動的振幅、頻率、持續時間的特征都反映到烈度的標準中去;也有的研究者試圖用不同的因子來適應不同的情況。總之,什麼物理量是烈度的最佳標準還是個探索中的問題,有待於通過進一步的理論探討和實際觀測來謀求解決。

地震烈度的應用 在地震發生之後,可以根據各地烈度的評定繪制等震線圖以反映地震影響的全貌及其衰減規律;可以從等震線圖的形態推論震源機制的特征;從烈度的分佈異常研究場地條件對地面震動的影響;還可以以烈度為背景來總結建築物的抗震經驗。古代的歷史地震資料,一般隻有地震現象的描述,沒有儀器記錄,也隻有通過宏觀烈度的概念來加以整理和利用。在防禦地震方面,全世界各國通常把國土劃分為地震危險程度不同的地區,建立不同的設防標準,稱為烈度區劃。建築物的抗震設計通常是在一定地震烈度(宏觀烈度或地面運動物理參數)的前提下進行。

這個烈度的評定需要進行特別的調查。