根據地下介質的彈性和密度的差異,通過觀測和分析大地對人工激發地震波的回應,推斷地下巖層的性質和形態的一種地球物理勘探方法。

在地表附近用人工方法激發的地震波,向地下傳播時,如遇到介質性質不同的巖層分介面,會發生反射和透射,在地表或井中都可以用檢波器接收到這種地震波。所接收到的地震波信號不僅同震源特性和檢波點的位置有關,還同地震波經過的地下巖層的性質和結構有關。對地震波記錄進行處理和解釋,就可以對地下巖層的分層結構、深度、、起伏和巖石的彈性等作出推斷。這種勘探方法在分層的詳細程度和勘查的精度上,都優於其他地球物理勘探方法。

在石油和天然氣資源的勘查中,地震勘探已成為鉆探前勘探的重要手段。在煤田和工程地質調查,區域地質研究和地殼研究等方面,地震勘探也得到廣泛的應用。地震勘探主要利用縱波,可分為反射法和折射法兩種,在陸地和海上均可進行。探查深度可根據工作性質和任務來確定,一般可從數米到數十公裡。

發展簡史 地震勘探的早期歷史可追溯到19世紀中葉。1845年,近代地震學的先驅之一馬利特(R.Mallet)曾用人工激發的地震波來測量地殼中彈性波的傳播速度。這可以說是地震勘探法的萌芽。在第一次世界大戰期間,交戰雙方都曾利用重炮後坐力產生的地震波來確定對方的炮位。幾位有關的人員後來都成為地震勘探方法的開拓者。

反射法地震勘探最早起源於1913年左右費森登(R.Fessenden)的工作,但當時在技術上尚未達到能夠實際應用的水平。1921年,美國卡切爾(J.C,Karcher)把反射法投入實際應用,在俄克拉何馬州首次記錄到人工地震造成的清晰的反射波。1930年,根據反射法地震勘探的結果,在該地區發現瞭3個油田,從此反射法進入瞭工業應用的階段。

折射法的實際應用開始於德國人明特羅普(L.Mint-rop),他於1919年申請到折射法的專利。從1924年開始的幾年內,利用折射法在墨西哥灣沿岸地區發現瞭很多鹽丘(一種儲油構造),其中有不少已成為高產油田。30年代末,蘇聯Г.А.甘佈爾采夫等吸收瞭反射法的記錄技術對折射法作瞭相應的改進。早期的折射法隻能記錄最先到達的折射波;改進後的折射法還可記錄後到的各個折射波,並可更細致地研究波形特征。

50~60年代,反射法地震勘探的光點照相記錄方式,被模擬磁帶記錄方式所代替,從而可以選用不同因素進行多次回放,提高瞭記錄質量。隨後,模擬磁帶記錄又被數字磁帶記錄所代替,記錄的精度又有提高,並便於用電子計算機作靈活多樣的處理。

70年代初期,人們開始用地震勘探方法研究巖性和巖石中所含流體成分。根據地震反射波的振幅異常來判定氣藏,有許多成功的例子。從地震反射波記錄推算地層波阻抗及層速度的試驗,在條件有利時,已經取得瞭實際效果。

中國於1951年開始正式進行地震勘探工作。

野外工作概述 地震勘探的野外工作包括選定測線、佈置觀測系統,以及激發和記錄等項步驟。

選定測線 恰當地選定測線關系到提高地震勘探的效果。一般采取同地質構造走向相垂直的方向來安排測線。

能量源 常規的能量源是利用炸藥包在炮井中爆炸來激發地震波的。直到1953年引用落重法之前,炸藥是地震勘探中使用的唯一能源。現今發展瞭一系列的地面能量源,如重錘、氣動震源和連續振動源等。但炸藥仍是陸地地震勘探中經常使用的重要能源。在海域進行地震勘探,除可用炸藥在海水中爆炸外,還可用空氣槍、蒸汽槍和電火花引爆氣體等方法。(參見彩圖)

在中國新疆塔克拉瑪幹沙漠進行地震勘探放電

在中國新疆塔克拉瑪幹沙漠進行地震勘探放電

地震勘探震源氣槍的下水作業

地震勘探震源氣槍的下水作業

使用人工地震物理方法探測地球內部構造 圖為中國西藏普莫雍湖投放十噸炸藥起爆時的現場

使用人工地震物理方法探測地球內部構造 圖為中國西藏普莫雍湖投放十噸炸藥起爆時的現場

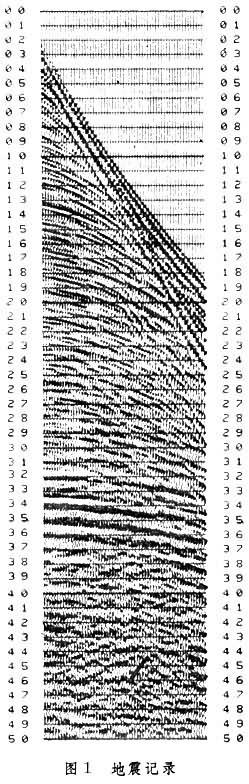

觀測系統 在地震勘探作業中,一般是用沿測線等間距地佈置48個(或更多)檢波器組來接收地震波信號。每個檢波器組等效於該組中心處的單個檢波器。各檢波器組由電纜同記錄車相連接,在記錄車上有放大器和記錄器。由每個檢波器組傳來的電信號通過記錄器,就可得到一道地震波形記錄,稱為記錄道。為適應地震勘探中各種不同的要求,各檢波器組之間可以有不同的排列方式,如中間放炮排列、端點放炮排列、T排列、Δ排列和十字排列等。記錄器把放大後的電信號按一定時間間隔離散采樣,以數字形式記錄在磁帶上。磁帶上的原始數據可以回放而顯示為圖形(圖1)。

反射法 利用反射波的波形記錄的地震勘探方法。

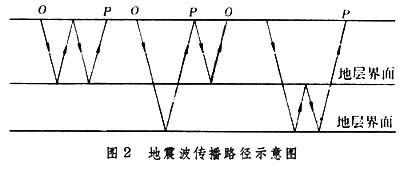

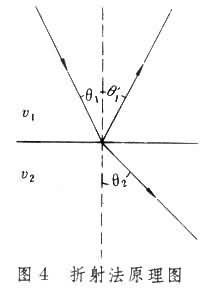

原理 地震波在傳播過程中如遇到介質性質不同的巖層界面,一部分能量反射,另一部分能量透過界面(圖2)。設兩種介質中的縱波速度分別為v1和v2,則入射角θ1,反射角θí和折射角θ2遵從斯涅耳定律(見地震波):

反射波和透射波的能量分配同介質的波阻抗 Z(介質密度同波速的乘積)有關。當波從介質1垂直入射時,反射波同入射波的振幅比稱為反射系數q,且有:

。

。

q的絕對值小於1,一般為10%左右,少數情況下可以超過50%。地下每個波阻抗變化的界面,如地層面、不整合面、斷層面都能產生反射波。用反射法可以從地面接收來自不同界面的反射波,從而可以詳細探明地下巖層的分層結構。如果各反射界面彼此十分接近,則相鄰界面的反射波往往合成一個波組,在記錄圖上不易分辨。在數據處理時,需要用反褶積方法來提高分辨率(見地球物理勘探數據處理)。

反射波的到達時間同反射面的深度有關,據此可以查明地層的埋藏深度及其起伏。隨著炮檢距(檢波點到震源的距離)的增加,同一界面的反射波走時(見地震走時表)按雙曲線關系變化,據此可以確定反射面以上介質的平均速度。反射波的振幅同反射系數有關,據此可以推算地層中波阻抗的變化,從而對地層的巖性作出推斷。

巖石孔隙中如含有不同的流體成分,巖層的縱波速度便不相同,從而使縱波的反射系數發生變化。特別是當所含流體為氣體時,巖層的縱波速度將顯著減小,同上下巖層形成很大的差別。因此,含氣層頂面和底面的反射系數絕對值往往很大,形成局部的振幅異常。這是尋找天然氣藏的一種線索。橫波速度同巖層所含流體無關,流體性質變化時,橫波振幅不會發生相應的變化。如果巖石本身性質有橫向變化,則縱波和橫波反射振幅都將發生相應的變化。因此,縱波法和橫波法聯用,可以對振幅變化的原因作出更可靠的判斷。

反射波在返回地面的過程中遇到界面又會反射,因此地面可以記錄到經過多次反射的地震波(圖2)。這種多次反射波一般很弱,其影響可以忽略。但如果地層中有反射系數絕對值很大的界面,則多次反射波也可能有很大的振幅,必須在數據處理中削弱這些反射波。

野外工作特點 在反射法勘探中,最大炮檢距一般不超過最深目的層的深度。在記錄反射波信號的同時,常可記錄到沿地表傳播的面波、淺層折射波和周圍的雜亂振動等。這些波對反射波信號形成幹擾,或稱噪聲。應用反射法的關鍵在於提高信噪比。衰減噪聲的主要方法是進行組合檢波,即用多個檢波器的組合代替單個檢波器。有時還用一組震源來代替單個震源。在數據處理階段,還要用濾波等方法進一步衰減噪聲。

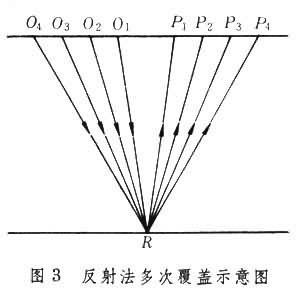

反射法工作中經常采用多次覆蓋技術。連續地相應改變震源和檢波點在排列中的位置,使地震波總是在同一個反射點被反射並返回地面(圖3)。在界面水平的條件下,反射點在炮檢距中心點的正下方。圖中具有各種編號的震源和檢波點都有共同的中心反射點R,而相應的各記錄道組成“共中心點道集”。

常規方法是將48個檢波器組排列成直線,這樣得到的具有48個記錄道的波形記錄稱為地震記錄剖面。每個記錄道的波形都隨時間而變化。所以這種數據形式是二維的。若將檢波器組排在一個面積上,則可得到三維形式的數據體。三維地震數據經過專門處理後,可以用來詳查地層情況。這種工作方法稱為三維地震勘探。一般用於構造復雜並有希望找到礦藏的地區。

折射法 利用折射波(又稱明特羅普波或首波)的地震勘探方法。

原理 地下某一地層的地震波速如果大於上面覆蓋層的波速,則二者的界面可以成為折射面。當圖4中v2>v1時,可能發生θ2=90°的情形,此時的θ1稱為臨界角,記為i。於是

sini=v1/v2,

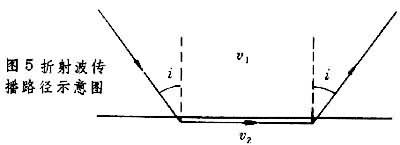

以臨界角入射的波產生的透射波沿界面滑行。介質2稱為折射層。沿界面滑行的波又能離開界面回到介質1中(見地震波),這種返回到介質1中的波在地震勘探中稱為折射波,此時地震射線同界面法線的夾角與臨界角i相等(圖5)。

折射法具有自己獨特的優點。在研究很淺或很深的界面、勘探斷層、尋找特殊的高速地層時,折射法比反射法所得結論更為可靠。

折射波的到達時間同折射面的深度有關。炮檢距對折射波的走時有很大的影響。折射波的時距曲線常接近於直線,其斜率決定於折射層中的波速v2。

野外工作特點 在震源附近有一個范圍接收不到折射波,這個范圍稱為盲區。因此,觀測折射波的檢波器組的排列必須佈置在盲區以外。折射法的炮檢距常是折射面深度的數倍。折射面很深時,炮檢距往往長達幾十公裡。

在大多數情況下,震源和檢波器組排列佈置在同一直線上,可以得到一個地震記錄剖面。為瞭勘查某些地質構造,如斷層或鹽丘等,震源與檢波器組的排列可以不在同一直線上,排列本身佈置成直線或弧形。

兩個不同界面的折射波在某個炮檢距附近可能會同時到達。兩組折射波如同時到達某一檢波點,波形就互相幹涉,不易分辨。這個炮檢距附近的區域稱為幹涉區。在佈置檢波器組的排列時,必須註意使主要目的層的折射波避開幹涉區。

地震測井 一種直接測定地震波速度的方法是把檢波器沉放到鉆孔井中,震源安置在井口附近,測量井深和時間差,即可算出地層內的平均速度。利用同樣方法,也可求得其一深度區間內的層速度。從地震測井獲得的速度數據,可用於反射法或折射法中的數據解釋。在地震測井的條件下也可以記錄反射波。這種工作稱為垂直地震剖面測量。用此法不僅可以更準確地測得速度數據,還可詳查鉆孔附近的構造情況。

參考書目

長春地質學院等編:《地震勘探》,地質出版社,北京,1980。

K.H.Waters,Reflection Seismology,Wiley-Interscience,New York,1978.