光刺激作用於視覺器官而產生的主觀映象。眼、頭部的主動協調運動以及眼球的不隨意運動是視覺映象形成的必要條件。人們通過調整眼和頭部位置,使外界刺激物的象恰好落在視網膜的中央凹處。同時,眼球的自發運動又使網膜象總是處於不停的變動之中。一旦消除瞭這種運動,就會導致視覺映象的喪失。因此,視覺系統主要是對光的投射模式的變化產生反映的。

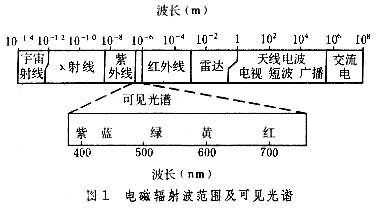

視覺刺激的性質 視覺的適宜刺激是一定波長範圍內內的電磁輻射,即光波刺激。電磁輻射的波長范圍很廣,從-14~8米,但隻有波長為380~780納米的電磁輻射刺激才能引起視覺,這是可見光譜的范圍(圖1)。

在可見光譜范圍內,不同波長的刺激能引起不同的顏色感覺。長波端700納米的光波引起紅色感覺,短波端400納米的光波引起紫色感覺。它們之間不同的波長則又分別引起橙、黃、綠、藍等色的感覺。混合可見光譜各波長則引起白色感覺。如太陽光是白色的,它就是各種波長的光混合的結果。如果我們讓一束太陽光通過三棱鏡折射到一幅屏幕上,就可以清楚地見到一條具有多種顏色的光譜。

在可見光譜范圍內,不同波長的刺激能引起不同的顏色感覺。長波端700納米的光波引起紅色感覺,短波端400納米的光波引起紫色感覺。它們之間不同的波長則又分別引起橙、黃、綠、藍等色的感覺。混合可見光譜各波長則引起白色感覺。如太陽光是白色的,它就是各種波長的光混合的結果。如果我們讓一束太陽光通過三棱鏡折射到一幅屏幕上,就可以清楚地見到一條具有多種顏色的光譜。

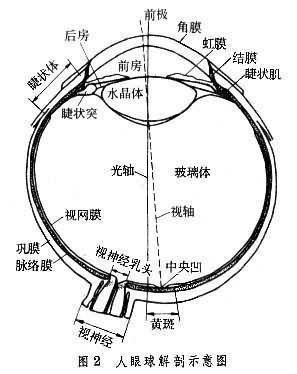

視覺系統的基本結構及功能 人眼是視覺系統的外周感受器(圖2)。

眼球壁由鞏膜、脈絡膜和視網膜組成。鞏膜在眼球壁最外一層,它的前面部分是透明的,叫角膜。外界光線從角膜射入眼內。脈絡膜緊貼鞏膜,脈絡膜的前房形成虹膜,虹膜中央的開口便是瞳孔。瞳孔的縮小和擴大控制進入眼內的光量,強光照射時縮小,弱光照射時擴大。虹膜的後面為水晶體。水晶體在睫狀肌的控制下可以改變其曲度,使遠近不同的物體的象都能聚焦在視網膜上。

眼球壁由鞏膜、脈絡膜和視網膜組成。鞏膜在眼球壁最外一層,它的前面部分是透明的,叫角膜。外界光線從角膜射入眼內。脈絡膜緊貼鞏膜,脈絡膜的前房形成虹膜,虹膜中央的開口便是瞳孔。瞳孔的縮小和擴大控制進入眼內的光量,強光照射時縮小,弱光照射時擴大。虹膜的後面為水晶體。水晶體在睫狀肌的控制下可以改變其曲度,使遠近不同的物體的象都能聚焦在視網膜上。

視網膜位於眼球的第3層,它是接受光波並對其信息進行預加工的細胞組織。它主要由3種細胞層組成,按光線傳入方向,依次是神經節細胞層、雙極細胞層和感光細胞層。人的每隻眼內共約有1.2億個桿體細胞和650萬個錐體細胞。它們沿著視網膜的分佈是不均勻的,在視網膜中央的黃斑部位及中央凹大約3°視角范圍內隻存在著錐體細胞。視網膜中央部位的錐體細胞密度最大,每平方毫米有14萬個,因此中央凹的視敏度最高。在黃斑以外,桿體細胞數量增多,而錐體細胞數量則減少。在離中央凹20°處桿體細胞的密度最大。錐體細胞和桿體細胞的功能不同。桿體細胞是暗視器官,在低照度水平下起作用,對弱光反應靈敏,但它不能感受顏色,也不能辨別物體的細節。錐體細胞是明視器官,它在高亮度水平(約在0.01瓦特以上的亮度)發生作用,能產生色覺和辨別細節。在通常情況下,中央凹處錐體細胞和雙極細胞之間以及雙極細胞和神經節細胞之間,隻有一對一的連結,這種連結保證瞭中央凹處能產生精細的視覺。但在中央凹處以外的地方,往往是好幾個、甚至上千個桿體細胞才與一個雙極細胞連結。這種情況一方面使精細分辨能力降低,但由於神經興奮的總合作用,卻提高瞭對微光刺激的感受性。

視網膜的錐體細胞和桿體細胞通過與其相連結的神經纖維穿過視網膜會聚在一起,形成視神經,它將神經沖動傳到大腦皮層的枕葉,在這裡對視覺信息進行復雜的加工,最後產生視覺映象。

視覺的基本現象 包括以下幾方面內容。

視覺感受性 眼睛的光感受性與光的波長、刺激強度、在視網膜上的刺激位置以及眼睛本身的功能狀態等因素都有密切的關系。人眼對光的強度具有極高的感受性。實驗證明,人眼能對7~8個光能量子發生反應,甚至在某些情況下2個光能量子就能引起人眼對其發生反應。在大氣完全透明,能見度很好的條件下,人眼能感知1公裡遠處1/4燭光的光源。感受性和光的波長也有關,在明視覺條件下,人眼對波長550~560納米的光最敏感,但在暗視覺條件下,人眼最敏感的波長范圍是500~510納米。

人眼對色調的感受性在視網膜內不同的部位是不同的。視網膜的中央對顏色的感受性最高,能感受和分辨各種顏色。視網膜的邊緣幾乎看不見任何顏色,因為這個部位隻有桿體細胞。同時,人眼對光譜不同色調變化的辨別也是很不相同的,對一些色調如494納米的青色和585納米的黃色,眼睛能區別出很微小的變化,但對另一些色調,如光譜上的紫端和紅端的變化卻很難覺察出來(見顏色視覺)。

視覺的適應 光刺激持續作用於視覺器官一定時間後,可以引起視覺感受性的變化,這種現象叫視覺適應。最常見的有光適應和暗適應。

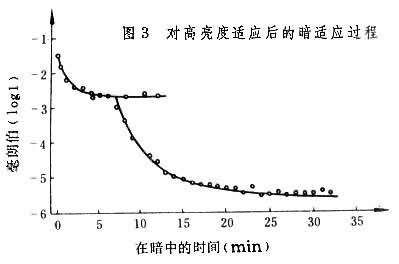

人從光亮環境進入暗室,開始時看不見周圍的東西,經過一段時間後才逐漸區分出物體,眼的這種感受性逐漸增高的過程叫暗適應(圖3)。

暗適應速度最初是迅速的,10分鐘內即能完成大約60%,完全暗適應約需30~40分鐘。曲線的第1段是錐體適應,第2段是桿體適應。暗適應主要是桿體細胞的功能。

暗適應速度最初是迅速的,10分鐘內即能完成大約60%,完全暗適應約需30~40分鐘。曲線的第1段是錐體適應,第2段是桿體適應。暗適應主要是桿體細胞的功能。

暗適應包括兩種基本過程:瞳孔大小的變化和視網膜感光化學物質的變化。從光亮到黑暗的過程中,瞳孔直徑可由2毫米擴大到8毫米,使進入眼球的光線增加10~20倍,但這個適應范圍是很有限的,瞳孔的變化並不是暗適應的主要機制。它的主要機制是視網膜的感光物質──視紫紅質的恢復。視紫紅質是由維生素A醛和一種特殊蛋白(視蛋白)結合而成的。視紫紅質感光後退色,分解為視黃醛和視蛋白;在暗處視紫紅質又重新合成。視覺的暗適應程度是與視紫紅質的合成程度相應的。

從黑暗處走到強光下也有一個適應過程,一開始強光使人眩目,睜不開眼,但經過很短的時間,周圍的景物又能看清瞭,這是光適應現象。光適應主要是中央凹錐體細胞的功能,對光的適應過程是非常快的,大約1分鐘左右就全部完成。

在光適應過程中,一方面瞳孔相應縮小以減少落到視網膜上的光量,另一方面則由暗適應時桿體細胞的作用轉到錐體細胞發生作用。人眼可以忍受相當高的光能量刺激。

視覺後象和閃爍融合 光刺激作用於視覺器官時,在眼睛內所產生的興奮並不隨著刺激的終止而消失,而能保留一短暫的時間。這種在刺激停止後所保留下來的感覺印象稱為後象。

視覺後象分正後象和負後象兩種。正後象是一種與原來刺激性質相同的感覺印象。如果後象是一種與原來刺激相反的感覺印象,如光亮部分變為黑暗部分,黑暗部分變為光亮部分,則為負後象。正負後象的發生是由於神經興奮所留下的痕跡的作用。如果我們看到的是一個有顏色的光刺激,則負後象是原來註視的顏色的補色。後象的持續時間受刺激的強度、作用時間、接受刺激的視網膜部位及疲勞等因素的影響。

在視覺中,如果光刺激斷續出現就會引起閃光的感覺,如果斷續達到一定頻率則會引起連續的光感覺。引起連續感覺的最小頻率叫做閃爍臨界頻率(CFF)。不同的人的CFF的差異相當大,一般達到30~55周/秒時,就不再有閃爍感覺。CFF受許多因素的影響,如光的波長、刺激強度、接受刺激的視網膜部位、刺激的面積以及機體的生理心理狀態等。

對比 視野中明度或色調不同的相鄰的顏色相互影響,使對象的明度或色調感覺發生變化的現象稱為對比。前者叫明度對比,後者叫顏色對比。例如,同樣一種顏色,把它放在較暗的背景上和放在較亮的背景上,看起來暗背景上的顏色顯得明亮些,而亮背景上的顏色則顯得暗些。同樣兩個灰色小紙塊,一個放在紅色背景上,一個放在綠色背景上,兩者相比較,可見前者帶有綠色,後者帶有紅色。對比現象表明,視網膜的鄰近區域之間可能存在著許多視網膜內部的相互作用,這些相互作用是產生對比現象的生理基礎。

此外,還有其他的一些視覺現象,如深度知覺(見空間知覺)、知覺恒常性及視錯覺(見錯覺)等。