中國戰國末期思想傢。約生於周赧王三十五年,死於秦王政十四年。他是荀子的學生,提倡“刑名法術之學”,是先秦法傢思想的集大成者;對儒、道兩傢的基本觀點都持批判態度。

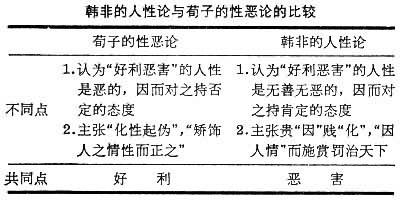

韓非繼承荀子“制天命而用之””的思想,吸取老子天道自然無為的自然觀,提出瞭心理與“道理”關系的基本觀點。認為作為物質發展規律的“道理”是客觀存在的,它制約著人的心理或作為的能動性:“夫棄道理而忘舉動者”,無不遭受失敗。但“道理”並不機械地決定人的心理活動,更不能強制人的作為;人完全可以認識並掌握事物發展變化的規律,充分發揮人的心理或作為的能動作用:“天緣道理以從事者,無不能成”(《韓非子·解老》)。在認識方面,他把人的認識能力看作是天然的一種屬性,它的產生有賴於天生的感覺器官和思維器官:“人也者,乘於天明以視,寄於天聰以聽,托於天智以思慮。”他批判瞭“無緣而忘意度”的“前識”,主張通過感知去認識客觀事物,強調“目不明則不能決黑白之分,耳不聰則不能別清濁之聲”。但他認為認識不能局限於感知,還必須依靠思慮:“思慮熟則得事理,得事理則必成功。”在情欲方面,他主張“知足”,反對“欲甚”。認為欲利過甚,會影響思慮、智慧和舉動:“人有欲則計會亂”,“故欲利甚於憂。憂則疾生,疾生而智慧衰,智慧衰則失度量,失度量則忘舉動,忘舉動則禍害至。”他提出勇敢、慈愛與認識三者是分不開的:“不疑之謂勇”,“不疑生於慈”,“慈故能勇”(同上)。還從認識、情感、行為三者的關系出發,對老子的“禍兮福所倚,福兮禍所伏”的論點,作瞭頗有心理學思想價值的解釋。在人性論方面,荀子的性惡論對他有很大影響;他們師生間有相同的見解,但更有不同的觀點(見表)。很顯然,韓非的這種“因人情”而施賞罰、“因人情”而治天下的觀點,具有一定的社會心理學思想的意義。此外,他提出的檢驗認識是否合乎實際的“參驗”方法,可用之於對人的心理的瞭解和鑒定。

韓非的人性論與荀子的性惡論的比較

現存《韓非子》55篇,絕大部分為韓非所著。他的心理學思想散存於這些篇章中,雖較豐富,但不系統。