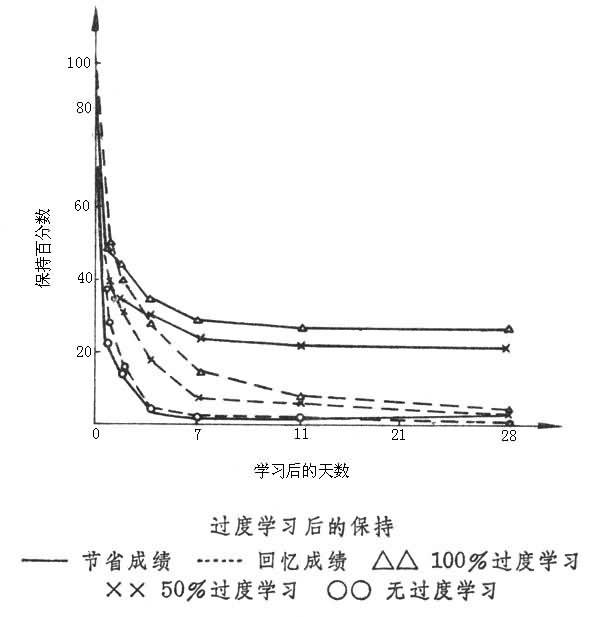

學習某一課題或材料在達到最低限度的領會或勉強可以回憶的地步以後,集中一定的時間繼續進行學習的一種學習方式,也稱繼續學習。學習時要求必須給予和以前一樣密切的註意。當達到這種要求時,過度學習的材料要比剛剛學到的材料保持得好一些,並且一般說來,所保持的是與原學習量大致成正比例的。H.艾賓浩斯最先用實驗作出保持曲線。他發現一次學習後不繼續學習,會在一小時內遺忘一大半,而在幾個月之後,就會全部忘記。但如進行繼續學習,保持就有改進。20世紀20年代陸志韋(1922)、、N.B.科夫和W.C.克雷格等都曾有過類似的研究。克雷格以12個單音節名詞的字構成的字表,用旋轉鼓按每字2秒的速度陳示給被試,平均每陳示4遍或5遍以後,被試就能預料出字表中所有的字。每次實驗把達到這個標準需要的陳示遍數記下。在某些情況下,學習就到此為止,在其他情況下,又給予被試外加陳示,直到總的遍數比達到上述標準所需要的遍數多50%或100%。間隔一天或間隔更多的時間,被試重新學習字表,達到同樣的標準,從而得到兩種保持的分數,即尋常的節省分數和在第一次重學時正確的預料數所代表的“回憶分數”。每個由20個學生構成的組,在不同間隔時間以後重新學習。每種間隔時間采用相同的幾張字表,各組輪流使用,這樣可避免由於字表的不相等可能產生的錯誤(見圖)。圖中“100%的過度學習”就是外加的陳示遍數等於達到學習標準所需要的遍數。實驗表明,學習一種材料後,繼續進行學習,不但保持好,而且節省時間。過度學習能取得良好的保持,在日常學習中有不少事例可以說明。英語26個字母其間沒邏輯關系,但由於人們時常接觸,對前後順序記憶很牢固,反復練習過的技能如騎自行車、遊泳和打字等,即使多年沒用過,也隻須少許練習就能恢復以前的水平。