橈足綱的1目寄生動物。本目各種類的形態變異很大,魚虱科的種類可作代表。

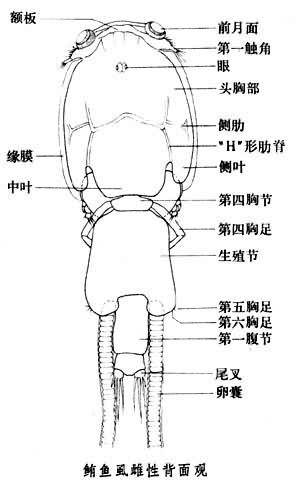

魚虱的雌雄形狀相似。頭胸部寬而背腹平扁,通常呈卵圓形,由頭部與第1~3胸節癒合而成。頭胸部的前端有一塊額板,額板上多數有2個吸附器官,稱作前月面。頭胸甲上有幾丁質的隆線,呈“H”形,稱肋脊。肋脊向兩側伸出2個側肋。頭胸甲的邊緣有一圈透明的緣膜。第4胸節很小,為自由胸節。在第3、4胸節之間有一活動關節。生殖節一般不大於頭胸部。腹部較窄小,也有長於生殖節節的,分1~4節。尾叉形狀不同,末端通常有尾剛毛(見圖)。頭胸部的附肢有第1觸角、第2觸角、大顎、第1小顎、第2小顎、第1顎足、第2顎足、第1~3對胸足。第4胸節上有第4胸足。第5、6胸足僅為一個小突起上的1或數根剛毛,位於生殖節的後側角上。另外,在頭胸部腹面中央第1胸足的前方有一個倒“U”字形的胸叉,是鑒別種類的標志之一。

第1觸角一般分2節,基節寬大,前緣密佈粗羽狀剛毛,基節可能與額板及前月面愈合;末節較短細。大顎窄長,與上、下唇組成口管,可以吸食寄主血液。

卵囊呈帶狀,卵1列。卵內孵出無節幼體,蛻皮1次成為第2期無節幼體,或稱後無節幼蟲。再蛻皮,成為橈足幼蟲。橈足幼體能在水中自由遊泳,其第2觸角十分發達,末端有強爪,找到宿主後,即用第2觸角固著於宿主的體表或鰭上,蛻皮1次變成附著幼體。附著幼體共脫皮3次,分4期。附著幼體的身體前端有額絲吸附於魚體。蛻皮時,額絲並不脫落,因而每蛻1次皮,額絲基部就多1個“盤鋏”。到第4期附著幼體,已可區別性別。第4期附著幼蟲蛻皮後進入成體前期,或稱第5期附著幼體。此時雄性已成熟,而雌性尚未完全成熟。成體前期蛻皮後,即變為成蟲。額絲和額板中央的連接處脫開。雌、雄魚虱進行交配,它們可以營短期的自由生活,再尋找宿主營寄生生活。因此我們既可以在魚體上找到雌、雄個體,也可以在海水中用浮遊生物網捕得。

魚虱科幾乎全為海水種類。常見的有:寄生於鯔魚的東方魚虱,寄生於鰣魚的鰣魚虱,寄生於白卜鮪的鮪魚虱等。淡水種類僅在雲南發現過1種──弧額魚虱。

魚虱科是由類似劍水蚤目的類群演化而來。例如,東方魚虱的橈足幼蟲完全是劍水蚤型。在從橈足幼蟲到第4期附著幼蟲的發育過程中,頭胸部逐漸變寬,第3胸節並入頭胸部,生殖節變大,而形成魚虱的體型。

本目的另一個科是花瓣魚虱科,身體分成頭胸部和軀幹部兩部分。顯著的特征是第3胸足的內、外肢葉片狀,或聯成一個弧形的杯狀褶,自軀幹部的中部伸向身體的腹側,與軀幹部成一直角,這對附肢的功能是攀附在魚鰓上。第4胸足的內、外肢呈長葉片狀,通常其一部分或大部分裸露在軀幹部的背甲之外,十分明顯。雄體顯著小於雌體。本科全系魚鰓上的寄生蟲,如寄生在梭魚鰓絲上的鯔人形魚虱,在黃海、渤海和南海均有分佈。

參考書目

宋大祥、匡溥人:《中國動物圖譜》,第4冊,科學出版社,北京,1980。