兩棲綱中種類最多,體形最特殊的1目。成體無尾和鰓。現有20餘科300餘屬3500餘種。除南極洲外,廣佈於各大洲;在溫差小,濕度大的中美、南美和非洲熱帶和亞熱帶種類最多,個別種達北極圈南緣。在全北界有3個大科隻有模式屬:蟾蜍科(共約有25屬340種)中隻有蟾蜍屬,雨蛙科(共約有40屬600餘種)中隻有雨蛙屬,蛙科(共約有50屬670種)中隻有蛙屬(Rana),而且這些地區的物種也少。在古北界以外的亞洲和非洲,蟾蜍科和蛙科的其他屬種佔有優勢;在美洲,蛙科隻有蛙蛙屬,蟾蜍科有少數其他的屬;在熱帶美洲,雨蛙科占有絕對優勢,屬種極多。在熱帶非洲和亞洲,雖然沒有雨蛙屬,但有在生態、形態方面與雨蛙科趨同適應的非洲樹蛙科和樹蛙科(共約有20餘屬400種)。此外在中美、南美,還有一個占絕對優勢的大科即細趾蟾科(共約有50屬700餘種) 和特有的小科(共約有5科12屬近200種)。在大洋洲沒有蟾蜍屬和蛙屬種類;雨蛙類及細趾蟾類分別被另列為浜雨蛙科(共有4屬近150種)及龜蟾科(共有20屬近百種)。其他主要科的分佈區:盤舌蟾科(見鈴蟾屬)僅分佈於舊大陸;鋤足蟾科(近10屬80餘種)的鋤足蟾亞科分佈於歐洲、北非和北美,屬種少(2~3屬10餘種);角蟾亞科分佈於亞洲東部和東南部,中國屬種多(50種以上);異舌蟾科是一個單型科屬種,主要分佈於墨西哥。呈斷裂分佈跨越兩洲者有滑蹠蟾科(2屬4種)分佈於大洋洲和北美,另外有負子蟾科(4屬26種)分佈於南美和非洲。姬蛙科廣泛分佈於環球溫帶至熱帶的一個大科,屬種甚多(共約有60餘屬近280種)。亞洲沒有特有科。

中國已知近230種,分隸7科25屬。角蟾亞科的屬種在中國最多,髭蟾屬、齒蟾屬等為中國的特有屬。無尾類中約有2/3的種主要分佈於橫斷山脈和青藏高原地區。

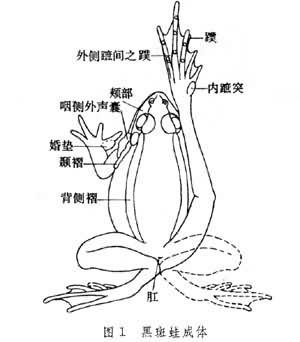

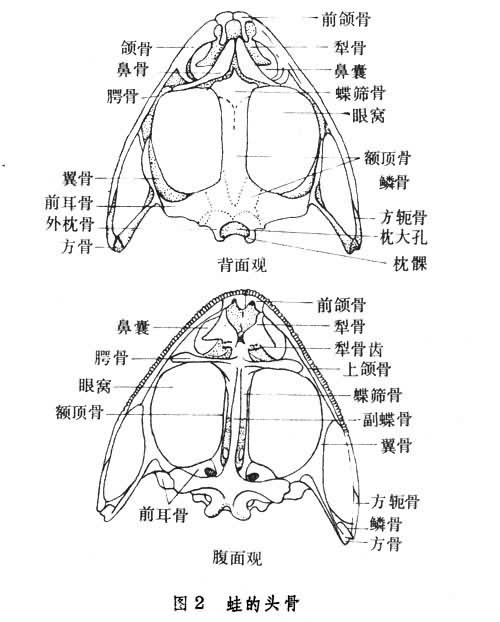

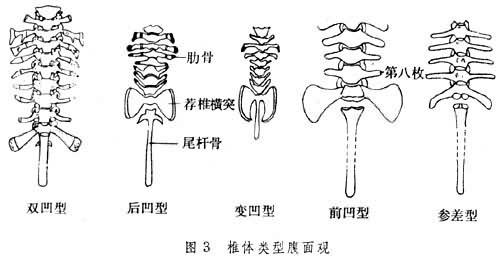

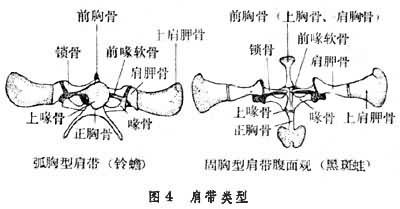

形態與結構 體寬而短,後肢長,跗部自成一節,適於跳躍或遊泳(圖1)。皮膚一般光滑濕潤,有的皮膚上有角質刺,或頭頂部皮膚骨質化而全無小鱗,皮膚與皮下肌肉之間有一些大淋巴囊。口大,舌後端多遊離,可翻出攝食。下眼瞼連有透明的瞬膜。眼大,位於頭側,突出時可擴大視野。下頜無齒,上頜一般有細齒。中耳多完備,鼓膜顯著或隱於皮下或無。雄蛙一般有共鳴器(聲囊),這是一種第二性征(圖1)。額骨與頂骨愈合為額頂骨,有方軛骨,副蝶骨⊥形(圖2)。椎體有雙凹型、後凹型、變凹型、間凹型或參差型(圖3)。椎骨一般為10枚,薦椎後為一細長的尾桿骨腰帶呈“U”字形,髂骨長,平直向前與薦椎橫突相關聯。脊柱短而數少,彎曲度和靈活性不強;前三對軀椎上或有短肋,是原始性狀,見於低等類群。脊柱與後肢的關聯由髂骨、後肢骨和尾桿骨部位的肌肉、肌腱而加強,可以作有力的攀援、跳躍或對稱蛙式遊泳動作。前肢較強,主要可減輕落地時的沖擊力。肩帶左右側上喙骨或相接(固胸型)或相互重疊(弧胸型)(圖4),或有弧固型。橈骨與尺骨、脛骨與腓骨分別愈合為橈尺骨和脛腓骨;近端2跗骨長,自成1節,增強瞭跳躍、遊泳能力。無尾類體形體現瞭與運動行為相適應的結構。多數種類大多“蹲在以後肢向後掘的淺泥凹內,既可防失水,又能坐待捕食,捕食時後肢仍貼於地面。

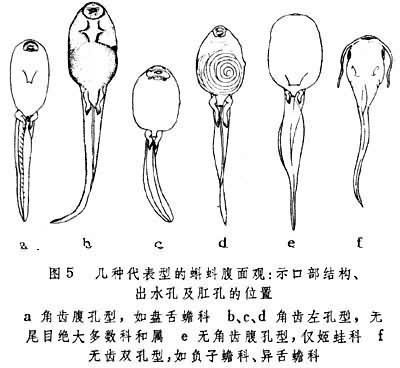

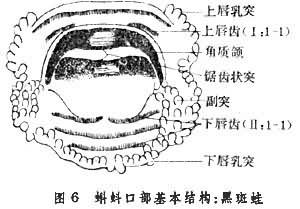

無交接器,體外受精。卵生,僅個別種卵胎生或胎生。幼體──蝌蚪的體形、食性等與成性迥然不同。蝌蚪口部或有角質小齒;有鰓和尾,早期為外鰓,不久外鰓萎縮,代之以內鰓;舌弓部位皮膚逐漸向後生長,成為覆蓋著內鰓的鰓蓋褶,再與腹位的皮膚愈合,形成鰓蓋腔,僅留有1或2個小出水孔,出水孔或位腹面中部或兩側或位體左側,出水孔通向體外,依據角齒之有無和出水孔之特征,分為4個類型:①角齒腹孔型(圖5a);②角齒左孔型(圖5b、c、d);③無角齒腹孔型(圖5e);④無角齒雙孔型(圖5f)。口部一般有成行的角質小齒和角質頜(圖6)。以刮取藻類為主,無者以吞食浮遊生物為主。蝌蚪先出後肢芽,前肢於早期就在鰓蓋腔內或附近部位發育,變態高潮時,前肢伸出體外,尾、鰓萎縮以至消失,器官改組,呼吸和消化器官尤為突出。此時一般不攝食,也不能久潛於水中,否則大多要溺死。

生活習性 本目動物有水棲、半水棲、陸棲、樹棲、穴居等不同的種類。一般棲息於各種淡水水域及其附近潮濕的林木草叢中。在黃昏、黎明或雨後的白天活動頻繁,覓食各類昆蟲及其幼蟲和蠕蟲等。繁殖習性多樣化,有以各種方式撫育卵或幼體的種類,如著名的負子蟾,幼體在雄蛙聲囊中的尖吻達蛙、小蛙在胃內的胃育溪蟾、雨蛙科體背有各式撫育結構,如在背面皮膚表內的囊蛙等。此外,有的可在卵內發育成蝌蚪直至完成變態,然後小蛙破卵膜而出,這種直接發育方式(蝌蚪期不在水中)在熱帶潮濕地區的無尾類中常見。蝌蚪期有的長達3年;性成熟期短的數月,長的3年以上。一般在冬眠出蟄後抱對產卵,在濕熱地區,有的種類可常年產卵。

起源與系統發生 馬達加斯加發現的早三疊世化石三疊尾蛙,曾稱原蛙,有與近代型無尾目基本相似的主要特征。一般認為它是無尾類的先驅,形態上已具備向典型無尾類演化發展的基礎;如頭骨與肢骨基本形態,脊柱趨短,骼骨延長;有脅骨及尾椎骨示原始性狀。

近代型的有在阿根廷發現的比較完整的侏羅紀化石,如侏羅南蛙等;在以色列曾發現有許多完整的早白堊世化石無舌類(Aglossa=負子蟾類);此外,還有鋤足蟾類的蝌蚪和近於細趾蟾類的化石。在侏羅紀末期至白堊紀早期,幾個主要原始類群都已出現,而且分化速度相當快。一般認為滑蹠蟾科(雙凹型)、盤舌蟾科和負子蟾科(後凹型)的個體發育時成體或亞成體期有3~4對肋骨,屬於原始類群,被列為始兩棲亞目,還包括沒有肋骨異舌蟾科(後凹型)和鋤足蟾科(變凹型);其餘的10餘科屬於高級類群,被列為新兩棲亞目。鋤足蟾科被認為是介於原始型的和高級型的中間類群。

參考書目

劉承釗、胡淑琴:《中國無尾兩棲類》,科學出版社,北京,1961。