吸蟲綱片形科的1種。世界性分佈。中國各地廣泛存在。除侵害牛、羊外,尚可感染馬、驢、駝、狗、貓、豬、兔、鹿以及多種野生動物和人。

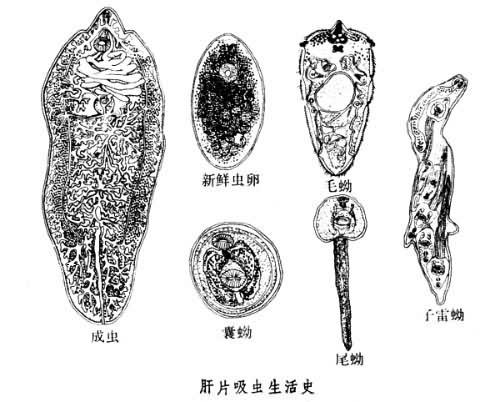

形態 蟲體扁平葉狀,長20~25毫米,寬8~13毫米。口吸盤位於體前端,腹吸盤位於前端腹面,口孔開口於口吸盤,下接咽,食道和兩側具側枝的腸管。睪丸2個,樹枝狀,前後列於蟲體中部。卵巢分枝,位於睪丸前的次中央位置。卵黃腺呈細分枝狀,佈滿從頭錐基部到體末端的的體兩側,子宮分佈在卵巢至腹吸盤之間。生殖孔位於腹吸盤的前方。蟲卵橢圓形,金黃色,一端具卵蓋,大小為(117~150)×(70~80)微米。

生活史 蟲卵在溫暖(15~30℃)的氣候條件下,經10~20天發育成毛蚴,從卵中孵出,在水中遊泳。遇到中間宿主小土蝸等,即鉆入其體內繼續發育,經胞蚴、雷蚴、子雷蚴階段,產生尾蚴。從毛蚴進入螺體至尾蚴成熟逸出,約需50~80天。尾蚴在水中作短時間活動後,附著在水草中形成囊蚴,隨動物食草或飲水而進入終期宿主體內。囊蚴在牛、羊小腸中脫囊,幼蟲穿過腸壁進入腹腔,從肝表膜鉆入肝實質,或經過腸靜脈經門脈循環進入肝臟,在肝內逐漸發育成熟。成蟲寄生於膽管,從動物攝食囊蚴至蟲體成熟排卵,約需2.5~4個月(見圖)。

流行病學 該病的流行除由於當地存在病原、中間宿主、終期宿主外,還由於病畜糞便下水使螺有受感染的機會,以及由於在有螺的地帶放牧牛羊或割草喂食它們。小土蝸是半陸棲性淡水螺,在小水坑、水田和排灌渠中廣泛存在。

肝片吸蟲幼蟲期在螺體內進行大量的無性繁殖,一個陽性螺可以逸出600~800 個尾蚴。囊蚴的抵抗力強,在潮濕無日照的條件下,可生存6個月還保有感染力。

在中國的農業地區,螺體內的尾蚴於5~6月份成熟,然後大量逸出,牛於夏收夏種時期在田間勞役,因采食田埂上和排灌渠中的青草,往往受到感染。北方牧區的氣候回暖較遲,畜群感染多在秋季。肝片吸蟲病在多雨的年份廣泛流行,在幹旱的年份顯著減少。當畜群長期放牧在低濕的牧場上時,最易引起高度的侵襲。由於成蟲排卵量大,生活期長,又在幼蟲期進行無性繁殖,所以畜群中即使隻有少數病畜,隻要傳播的條件適宜,也可造成流行。

致病作用與癥狀 肝片吸蟲幼蟲期在畜體進行移行時,穿破肝表膜,引起肝損傷和出血。蟲體的刺激使膽管壁增生,可造成膽管阻塞、肝實質變性、黃疸等。分泌毒素具有溶血作用。肝片吸蟲攝取宿主的養分,引起營養狀況惡化,幼畜發育受阻,肥育度與泌乳量下降,危害很大。癥狀是不是很明顯,要看年齡、感染度與飼養管理的條件。幼畜受侵時危害性較大,羊的危害性比牛的明顯。幼畜大量感染時可出現急性型:體溫升高,精神萎靡,偶有腹瀉,肝區觸診敏感,很快出現貧血,在幾天內突然死亡,或轉為慢性。一般常為慢性過程,逐漸消瘦,毛粗亂,粘膜蒼白,食欲稍有不振。乳牛泌乳量減少,耕牛耕作能力下降,病情重時下顎、胸前、腹下發生水腫,不時出現腹瀉,孕畜流產,甚至極度衰弱死亡。檢查糞便發現蟲卵,可以確診。