爆發變星的一種。一般認為再發新星和新星之間並沒有嚴格的區別,隻是有的新星在第一次爆發之後,經過數年或數十年,又發生第二次、第三次甚至更多次的爆發,所以就稱這種新星為再發新星。按一般分類法劃分的再發新星已發現十二顆。再發新星在銀河系中的分佈與新星相似,有向銀心方向會聚的趨向,同屬於盤星族。再發新星爆發時的可見光波段變幅約在7~9個星等,一般都比新星的變幅(大於9個星等)小,但爆發之前的光度通常比新星強,其絕對目視星等約2~3等左右,而新星大致為4~5等。再發發新星在每次爆發中拋向星際空間的物質約為10-6太陽質量,比新星的質量損失小。再發新星的爆發活動也和新星一樣,發生在一個熱簡並矮星的深層大氣內,通過吸積過程在其周圍形成一個富氫氣殼,由吸積能和收縮能的累積使氣殼中的溫度逐漸升高,最後達到點燃熱核反應所需的溫度,在很短的時間內發生劇烈的核聚變,以熱核逃逸的方式釋放出1043~1045爾格的能量,因而光度劇增。然後,外層氣殼被拋向星際空間,內層大氣收縮,光度逐漸降低,使整個新星重又處於相對穩定的狀態。通過監視觀測可知,老新星和再發新星當光度降到極小時,也並不寧靜,像北冕座T、蛇夫座RS等,都不時有較小規模的爆發活動。

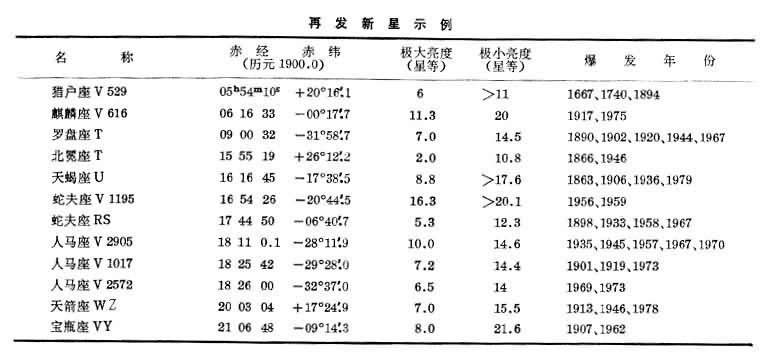

再發行星示例

對一批再發新星的測光、光譜和軌道數據的分析表明,它們都可能各包含一顆巨星。光度極小時,再發新星的目視光度主要由其中的巨星決定,而新星的目視光度主要由其中的吸積盤決定,矮新星則由其中的熱斑決定。光度極小時,再發新星的絕對目視星等為最亮,新星次之,矮新星最暗。據初步研究,質量轉移率也可能以再發新星為最大,新星次之,矮新星最小。這些情況似能反映再發新星和新星之間存在的較大區別。