人和脊椎動物神經系統的低級部分,位於椎管中。上(前)端接延髓,下(後)端止於終絲。全體呈長柱狀,近中心部是神經元胞體集中的灰質,中央縱貫一很細的中央管,外部是神經纖維密佈的白質。脊髓兩側成對發出的脊神經分佈到皮膚、肌肉和內臟器官。在有四肢的脊椎動物,脊髓的頸部和腰部略膨大,由此發出的脊神經分佈到上(前)肢和下(後)肢。脊髓是外周神經系統與腦之間的通路,也是一些簡單反射的中樞。脊髓在與高級中樞隔斷的情況下也能保留某些簡單的反射,但在正常情況下脊髓的神經活動((包括反射),都是在高級中樞控制下進行的。

個體發生 約在人體胚胎第3周末,神經板已凹陷而形成神經管,脊髓即由神經管的尾段發育而成。在發育過程中,尾段管腔大為縮小而管壁則大大增厚。人胚脊髓側壁分3層,由內向外為室管膜層、套層和邊緣層。其中套層發育為後來的脊髓灰質,邊緣層發育為脊髓白質。脊髓外包3層膜,由內向外為軟脊膜、蛛網膜與硬脊膜。按照解剖部位,人的脊髓可分為頸髓、胸髓、腰髓、骶髓與尾髓五部分,共有31個節段。每一節段發出一對脊神經,故脊神經共有31對;它們分佈於軀幹四肢以及大部分內臟器官,其中包含有軀體、內臟的感覺性傳入纖維與運動性傳出纖維。在胚胎第三周末,神經板兩側的中胚層開始逐漸形成節段性的結構叫做體節。體節包括將來形成脊椎骨與脅骨的骨節、骨骼肌的肌節和真皮的皮節。在每對脊神經中,軀體的感覺性傳入纖維即分佈到相應的皮節內,而軀體的運動性傳出纖維即分佈到相應的肌節內。一般一對脊神經支配一個皮節與一個肌節,但皮節或肌節所受的神經支配有一定重疊性。例如,某一皮節主要由第4胸椎發出的脊神經支配,但亦有第3與第5胸椎發出的脊神經的分佈。因此,當一對脊神經的傳入部分受損時,相應皮膚區域的感覺隻是遲鈍而並非完全麻木;同樣,某對脊神經的傳出部分受損時,相應的肌肉隻是肌力減退而不會完全癱瘓。這與神經幹損傷所引起的相應皮膚區域完全麻木和相應肌肉完全癱瘓不同,原因是神經幹通常總含有幾個脊髓節段發出的脊神經。

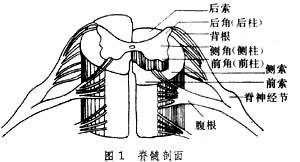

組成與功能 脊髓是一個圓柱形結構,在脊髓各節段的橫切面上都可見到中央呈蝶形的灰質,周圍有白質包圍。灰質內主要是神經細胞體、神經纖維與膠質細胞。許多部位的神經細胞體集合成群,形成核團或反射中樞。蝶形灰質的後突部分叫做後角,感覺性傳入纖維即由脊神經後(背)根進入脊髓的後角。灰質的前部構成前角,中樞的運動性傳出纖維即由脊髓的前角經脊神經前(腹)根發出到達外周效應器。在胸部和上腰部脊髓、前後角之間還有側角,自主性神經由此發出到達內臟器官。骶部脊髓的2~4節,雖無側角,但相當於側角位置的神經元也發出自主性神經纖維。從脊髓整體看,後角、前角和側角實為柱狀結構,故也可分別叫做後柱、前柱及側柱。白質主要由神經纖維與膠質細胞組成。每側白質被灰質的前後角和脊神經的前後根分為後索、側索和前索。白質由功能不同的各種上行、下行傳導束的神經纖維組成,它是聯系腦與脊髓及脊髓各節段的神經通路(圖1、圖2)。

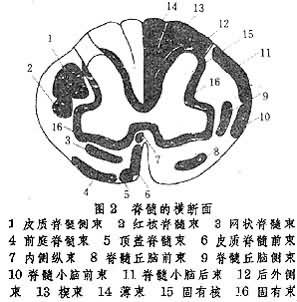

脊髓的上行傳導束 脊神經背根的纖維進入脊髓後可在脊髓灰質內轉換神經元後上行至各級腦組織,也可上行到延髓轉換神經元後再上行到各級腦組織。主要的上行傳導束有薄束、楔束、脊髓丘腦束和脊髓小腦束等。

薄束和楔束 二者合稱後索。薄束在內側,由第5胸節段以下的後根纖維上升組成;楔束在外側,由第4胸節段以上的後根纖維上升組成。薄束和楔束上行止於延髓下端的薄束核和楔束核(合稱後索核)。由此發出的第2級纖維交叉到對側組成內側丘系,在丘腦的腹後外側核中繼後,再投射到大腦皮層的第1軀體感覺區。這種投射有著嚴格的空間定位。薄束、楔束是深感覺傳導通路上的第1級纖維,它主要傳導肌、腱和關節的本體感覺(如感知肌肉、關節的活動程度與活動方向,肢體在空間的位置等)以及深部壓覺和精細的觸覺,如辨別兩點距離和物體紋理的粗細。因此,當楔束、薄束受損時,損傷部位以下同側的本體感覺與精細觸覺就會喪失,以致運動時動作不協調,即感覺性共濟失調,閉目站立時無法站穩。部分脊髓後根纖維終止在後角,轉換神經元後再沿後索上行,這種纖維叫做後索突觸後脊髓延腦系統,它們除傳遞來自低閾值機械感受器的信息外,也與痛覺信息的傳遞有關。

脊髓丘腦束 傳導溫度覺、痛覺和部分觸壓覺。傳導觸壓覺的纖維進入脊髓,止於後角細胞。後角細胞發出纖維越至對側,在前索上行,叫做脊髓丘腦腹側束,止於背側丘腦的腹後外側核,由此再發出的纖維主要投射到大腦皮層的第一軀體感覺區。傳導溫度覺和痛覺的纖維進入脊髓後,也止於後角。後角細胞發出纖維越至對側,在側索中上行形成脊髓丘腦外側束,也止於腹後外側核,再發出纖維也主要投射到第一軀體感覺區。脊髓丘腦束傳導淺感覺,受損後痛、溫度覺喪失,但由於後索能傳導辨別性觸覺,對觸覺影響不大。由於淺感覺傳導通路進入脊髓後較快就交叉到對側上行,而深感覺傳導通路則進入脊髓後先在同側上升,到延髓方交叉到對側再上行,因此,如果脊髓一側離斷時即會出現對側切面以下部位喪失痛、溫感,但觸覺完好而同側切面以下部位喪失深感覺的現象。如果脊髓中央管周圍受損(如脊髓空洞癥),破壞瞭脊髓丘腦束在此交叉的纖維,則將發生與受影響節段相應的皮膚區域痛、溫覺減退或消失而觸壓覺完好的感覺分離現象。

脊髓小腦束 發出脊髓小腦束的神經元部分在同側直接上行到小腦(脊髓小腦後束),部分經兩次交叉到達同側小腦(脊髓小腦前束)。它們主要接受來自肌梭和腱器官的傳入纖維,少數也接受低閾值皮膚感受器來的纖維。脊髓小腦束隻起協調運動的作用,不能形成感覺。

脊髓的下行傳導束 各級腦中樞下行纖維直接或通過中間神經元與前角 α運動神經元發生突觸聯系,以調節軀幹四肢的活動。下行傳導束包括:①皮層脊髓束:主要由錐體束組成,是最重要的下行傳導束,與隨意運動的產生有關。它從大腦皮層發出後,經各腦部下行至延髓下端。其中大部分纖維交叉至對側,在外側索下行,直達骶髓,叫皮層脊髓側束;少部分不交叉的纖維在本側前索下行,一般不超過胸節,叫皮層脊髓前束。它們分別止於本側和對側前角 α運動神經元。②前庭脊髓束:由前庭核發出,在本側下至脊髓,可遠達腰骶節。它可提高同側肢體的伸肌張力。刺激前庭核時,可興奮伸肌運動神經元,抑制屈肌運動神經元。③內側縱束:主要由前庭核發出的纖維構成。它向上與第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ腦神經核有聯系,向下與頸段脊髓的運動神經元有聯系。功能上與姿勢反射中眼肌與頸肌的協調活動有關。④網狀脊髓束:起自腦幹網狀結構,部分交叉而部分不交叉地下達脊髓,除抵前角以外,還可能到達側角,因此,它除可調節肌緊張外,可能還有調節內臟活動的作用。⑤頂蓋脊髓束:自中腦上丘發出到達脊髓,它與視覺、聽覺引起的姿勢反射有關,這種功能對皮層機能高度發達的人類來說也許不太重要。⑥紅核脊髓束:自紅核發出的纖維立即交叉到對側下行抵達脊髓,與調節肌緊張有關。刺激紅核時,可激活對側屈肌運動神經元,抑制伸肌運動神經元,此束可能隻在食肉類動物重要,在靈長類漸趨退化。

脊髓動物與脊髓反射 脊髓與脊髓以上高級部位離斷瞭的動物叫脊髓動物,脊髓動物能完成的反射統稱脊髓反射,習慣上脊髓反射主要指軀體性反射。在第5頸椎水平以下橫斷脊髓後,由於膈神經(發自頸3~5)仍能支配呼吸肌,呼吸得以繼續進行,如護理得當,這樣的脊髓動物可存活相當時期供研究之用。由於脊髓與各級腦組織間的聯系均被切斷,因此離斷平面以下部位的各種感覺和隨意運動都永遠喪失。脊髓動物的另一特點是在橫斷後的一定時期內,喪失一切反射活動的能力,這種現象叫脊髓休克。表現在斷面以下脊髓支配的骨骼肌的緊張性降低或消失,外周血管擴張因而血壓下降,發汗、排便與排尿反射均不能發生。過一段時期以後,脊髓休克現象可逐漸消失,原來喪失的某些反射如屈肌反射、牽張反射、對側伸肌反射、搔爬反射以及心血管、腸胃道和泌尿生殖系統的一些簡單反射──脊髓反射又可重新出現。這時屈肌反射常比正常時強,有時還可在發生屈肌反射的同時,伴有膀胱、直腸等收縮的內臟反應(這叫總體反射)。屈肌反射加強不利於癱瘓肢體支持體重,因此,有脊髓橫貫性損傷的病人需要鍛煉,以使伸肌活動加強從而有利於肢體的伸直支重。

脊髓休克並非由離斷時的損傷性刺激所引起,因脊髓休克恢復後如在斷面以下再作一橫切時,同樣的損傷性刺激並不能再引起脊髓休克。脊髓休克也非由血壓驟降所致,因此時斷面以上部位所支配的一些反射依然出現。較為合理的解釋是脊髓的許多活動平時受到高級中樞的調控。高級中樞對脊髓反射既有易化也有抑制的作用,脊髓一旦脫離瞭高級中樞的調控,原來受高級中樞易化影響的許多反射活動,在短時期內會處於停滯狀態。動物越低等,脊髓受高級中樞調控的程度越差,脊髓休克就越易恢復。如蛇就不出現脊髓休克,蛙的脊髓休克隻持續幾分鐘,狗、貓可達幾小時至幾天,猴類可達幾天至幾周,類人猿與人類則長達幾月之久。脊髓休克現象消失後可重新出現脊髓反射,這表明脊髓本身就具有能調節軀體與內臟活動的一些簡單反射的功能。

屈肌反射與交叉伸肌反射 ①屈肌反射,是很原始的脊髓反射,所以脊髓休克消失後屈肌反射首先恢復。屈肌反射是指皮膚受到損傷性刺激時,引起受刺激側屈肌收縮、伸肌舒張而使肢體發生屈曲的反應,它有保護作用,可使機體躲開損傷性刺激。屈肌反射反應的強度與刺激強度有關,如刺激足部時,弱刺激隻引起踝關節屈曲;稍強則膝關節、髖關節也屈曲,引起反應的潛伏期縮短;②若刺激過強,則在屈肌反射基礎上還要發生較復雜的交叉伸肌反射,即引起同側屈肌反射的同時很快引起對側肢體的伸直,這有助於維持姿勢平衡。臨床上可見一種特殊的屈肌反射,叫巴賓斯基氏征,即用鈍物刺激足蹠外側緣時,出現大拇指背屈而四趾向外散開。正常人的這一反射受到錐體束的抑制,不能表現出來。當失去錐體束的抑制作用(如橫斷脊髓時、錐體束損傷時或熟睡時),或錐體束尚未發育完全時(如嬰兒期),這一反射即可出現,清醒成年人如出現此征常表示錐體束有損傷。

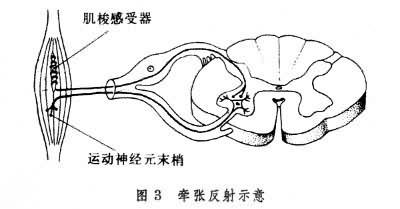

牽張反射 骨骼肌受到外力牽拉而伸長時,可以反射性地引起此肌肉的收縮,此即牽張反射也叫肌伸張反射,屬脊髓反射。牽張反射有兩種:即緊張性牽張反射和主動協調性牽張反射。牽張反射的感受器是肌梭,傳入神經是傳導速度快的Ⅰα 類纖維與傳導速度慢的Ⅱ類纖維(圖3),反射中樞基本在脊髓,傳出神經元是脊髓前角的 α運動神經元,效應器是有關的骨骼肌。肌梭是感受機械牽拉刺激的感受器,形狀如梭,其外表面為結締組織囊,囊內一般包含2~12根特化的肌纖維,叫做梭內肌纖維;肌梭與梭外肌纖維平行,兩端附在肌腱或梭外肌纖維上。梭內肌纖維的中部能感受牽拉刺激但無收縮能力,兩端則能進行收縮活動。外力牽拉肌肉時,肌梭的感受部分即受到刺激而發生沖動。當梭內肌收縮時,肌梭的感受部分也受到刺激,於是引起沖動的發放,提高瞭對外來牽拉刺激的敏感性。單純的梭外肌收縮,肌梭的張力降低,肌梭感受部分所受到的刺激反而減弱而使肌梭發放的沖動減少。

Ⅱ類纖維的末梢呈花桿狀,功能還不太清楚。

骨骼肌內除肌梭外還有一種牽張感受器叫腱器官。腱器官位於不易伸長的肌腱中,與梭外肌串聯在一起,因此,它對被動牽拉的敏感性差,而對肌肉主動收縮產生的張力較敏感。一般認為它和肌肉收縮力的控制有關。

緊張性牽張反射 體內經常有不少肌肉保持著微弱而持久的收縮。由於它是由一塊肌肉中的部分肌纖維輪流收縮所引起,故肌肉不易疲勞。且在外表上不引起肌肉的明顯縮短,但可產生一定張力──肌緊張。肌緊張是緩慢持續牽拉肌腱所引起的一種緊張性牽張反射。這種牽張反射常見於伸肌,對維持姿勢有重要作用。如人直立時,膝關節、髖關節等因地心引力的影響有發生屈曲的趨勢,使伸肌受到緩慢持續牽拉,會反射地引起伸肌輕度收縮而保持一定肌緊張,使伸肌不易拉長,關節不致屈曲,從而得以保持直立姿勢。

主動協調性牽張反射 快速牽拉肌腱時發生的一種牽張反射。這時有許多纖維同時收縮,因此,外表可見有明顯的收縮。腱反射就是一種主動協調性牽張反射。如叩擊股四頭肌腱引起小腿伸直的膝跳反射,叩擊跟腱引起腓腸肌收縮的跟腱反射。腱反射的反射時(反射時即從刺激到發生反射所需的時間)極短,約0.7毫秒,在此反射的通路上可能隻有一個突觸,所以叫單突觸反射。由於錐體束對此反射有一定抑制作用,因此腱反射如有加強現象,說明錐體束可能受損。腱反射也是一種脊髓反射,臨床上常根據某一腱反射的消失來判斷脊髓的相應節段的病變。

搔抓反射 動物腰背部皮膚受刺激後,引起其後肢發生連續的有節奏的搔抓動作。此反射需要脊髓幾個節段協同活動,是一種比較復雜的反射。

脊髓的自主性功能 從形態上看,交感神經與部分副交感神經都起源於脊髓灰質側角及相當於側角的部位,內臟傳入神經的細胞體則位於脊髓背根神經節中。從功能上看,脊髓動物渡過休克期以後,血壓又有所恢復並相對穩定,某些刺激仍可引起心搏加快,還可有瞬膜收縮以及排便、排尿等活動。脊髓高位離斷的病人在休克期過去以後,也能出現血管運動、發汗、排尿、排便、勃起等反射。但這些調節往往不能完全適應機體的需要,例如排便或排尿反射完全不能由患者意識控制,而隻能由直腸粘膜或膀胱內壓變化的刺激,或大腿內側皮膚的人為刺激所引起,這就表明脊髓對內臟活動有一定調節作用,但調節能力是微弱的。

參考書目

河北新醫大學:《人體解剖學》,人民衛生出版社,北京,1978。