中國戰國末期哲學傢荀況的著作。《史記·孟荀列傳》稱“荀卿嫉濁世之政,亡國亂君相屬,不遂大道,而營於巫祝,信堙祥,鄙儒小拘如莊周等,又滑稽亂俗,於是推儒墨道德之行事興壞,序列數萬言而卒。”說明這部著作是荀子晚年為總結百傢爭鳴和自己學術思想而寫的。

此書經秦火後,藏於漢秘府,名《孫卿書》,當時共存322篇。初經劉向整理校定,去其重複290篇,定著32篇,名《孫卿新書》,《漢書·藝文志》著錄名《孫卿子》。以後由於“編簡爛脫,傳傳寫謬誤”,又由唐代楊倞為之訂正註解,把32篇分為20卷,改名為《荀卿子》,簡稱《荀子》。今本《荀子》就是經過楊倞重新編排的。

《荀子》一書,仿《論語》體例,始於《勸學》,終於《堯問》,系統性、思想性較強。其中《非十二子》以是否符合封建統一原則為標準對墨傢、名傢、道傢、前期法傢和儒傢的思孟學派進行瞭政治性批判。《解蔽》則把“蔽於一曲而暗於大理”的主觀片面性視為“心術之公患”,提出“兼陳萬物而中懸衡”,要求全面地客觀地觀察事物矛盾的方法論原則。運用這一原則,《天論》在總結天人問題方面提出“制天命而用之”的戰鬥唯物主義思想;《正名》在總結名實問題方面提出“制名以指實”的唯物主義反映論思想;《性惡》在分別性(天性)偽(人為)問題方面提出“化性而起偽”的人性改造論;《富國》在總結社會經濟問題方面提出“明分使群”的國傢起源論;《非相》、《儒效》在總結古今問題方面提出“法後王”的進化歷史觀;《王制》、《王霸》、《議兵》在總結王霸問題方面提出實現統一要“以不敵之威,輔服人之道”的戰略策略思想;《成相》、《賦篇》以當時民歌、文藝的形式傳播其哲學政治思想。在先秦諸子中,《荀子》一書的哲學思想占有重要地位。

此書大部分為荀子自著。其中《儒效》、《議兵》、《強國》等篇皆稱“孫卿子”,似出弟子記錄;附於書末的《大略》、《宥坐》、《子道》、《法行》、《哀公》、《堯問》等六篇疑為弟子所記荀子語及雜錄傳記;《仲尼》篇講“持寵”、“擅寵”之術,與《臣道》篇強調“諫爭輔拂”原則相違背,恐非荀子所作。

《荀子》的註本,除唐楊倞《荀子註》外,清王先謙《荀子集解》匯集清代學者的訓詁考訂成就,內容翔實;梁啟雄《荀子簡釋》綜合諸傢校釋成果,尤重“簡易、簡明、簡要”;北京大學哲學系《荀子》註釋組的《荀子新註》及所附《荀況生平大事簡表》、部分名詞和人名的《簡釋》、《索引》亦可參考。

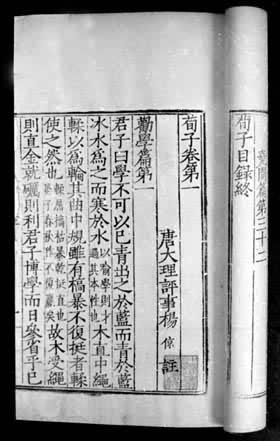

《荀子》明刻本

《荀子》明刻本