中國古代哲學中用以概括對立統一關係的一對範疇,是對自然界相互關聯的某些事物或現象對立雙方的概括。在一定的範圍內,陰陽既可以代表兩種相互對立的事物或勢力,又可用以分析同一事物內部所存在的相互對立的兩個方面。故《類經·陰陽類》說:“陰陽者,一分為二也。”古人即是運用陰陽關聯來分析相關事物的對立屬性及矛盾雙方的相互關係,從而進一步認識並把握自然界事物發展變化的根本原因及其基本規律。

陰陽的對立統一觀點被古代醫傢引用於醫學領域,,與長期所積累的解剖、生理、病理知識和疾病防治經驗相結合,並被賦予瞭特定的醫學含義,因而形成瞭具有中醫學特點的陰陽學說。諸凡人體之稟賦、結構、功能以及疾病之病因、病機、診斷、治療、用藥等莫不有陰陽之分,並以陰陽學說的對立制約、互根互用、消長平衡及相互轉化等來闡釋人體生命現象的基本矛盾和生命活動的客觀規律,以及自然與人體“天人相應”的整體聯系,從而成為中醫學理論體系的重要組成部分。

陰陽學說最早形成於商周時期,其概念首見於《周易》,如《易傳·系辭》說:“一陰一陽之謂道。”道,含有道理、規律之義。古代哲學傢認為,世界是物質性的整體,世界本身是元氣所含的兩方面即陰陽二氣相互作用、相反相成,對立統一的結果,並認為陰陽之間對立統一的矛盾運動是宇宙間一切事物內部所固有的,因此認為宇宙間一切事物的發生、發展和變化,亦都是陰陽對立統一矛盾運動的體現。所以,《素問·陰陽應象大論》指出:“陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之父母,生殺之本始,神明之府也。”《類經·陰陽類》註曰:“道者,陰陽之理也。”

正是由於陰陽代表著相互對立而又相互關聯的屬性,因此,凡屬劇烈運動的、外向的、上升的、溫暖的、明亮的事物或現象都屬於陽的范疇;凡屬於相對靜止的、內守的、下降的、寒冷的、晦暗的事物或現象都屬於陰的范疇。陰和陽的相對屬性引入醫學領域後,將對於人體具有推動、溫煦、興奮作用的物質和功能,統屬於陽,將對於人體具有凝聚、滋潤、抑制作用的物質和功能,統屬於陰。

應當指出,陰陽學說認為,用陰陽的規定屬性來區分事物或現象,其事物或現象必須是相互關聯的,或是同一事物或現象的兩個方面,才具有實際意義。如果兩者不是相互關聯的,不是統一體的對立雙方,也就不能用陰陽來區分其屬性和闡明其相互關系,因而也就無實際意義。

基本內容 中醫學的陰陽學說主要有如下內容。

陰陽的對立制約 指相互關聯的事物或現象之間無不處於陰陽的對立統一之中,而陰陽的對立,主要體現於它們彼此之間的相互制約和相互鬥爭。如《類經附翼·醫易義》指出:“動極者鎮之以靜,陰亢者勝之以陽。”陰陽兩方面制約鬥爭的結果,兩者取得瞭統一,也就是取得瞭動態平衡。事實上,正是由於陰陽的對立鬥爭,才推動著事物不斷地運動和發展,也正是由於陰陽的相互制約正常地發揮著效應,才維持著事物發展變化的協調和平衡。就人體來說,陰陽雙方對立制約關系的正常,即是生理狀態。若因某些因素影響,導致陰陽相互制約失控,則其動態平衡即被打破,便會出現陰陽某一方面的偏盛偏衰,從而導致陰陽失調而產生病理狀態,發作多種疾病。

陰陽的互根互用 指陰陽雙方之間存在著相互依存、相互為用的聯系,即陰或陽任何一方都不能脫離對方而單獨存在,每一方都以另一方為其存在的條件或前提,並且兩者之間相互發生作用。故《素問·陰陽應象大論》說:“陽根於陰,陰根於陽”,《醫貫砭·陰陽論》亦說:“陰陽又各互為其根,……無陽則陰無以生,無陰則陽無以化。”就人體而言,人體的陰精、陽氣生化活動的正常,則正是體現瞭陰陽的互根互用關系。一般來說,陰陽的互根互用主要表現為如下三個方面:一是體現於相對物質之間的相互依存、相互為用關系。如組成人體和維持人體生命活動的最基本物質氣和血的關系。氣屬於陽,血屬於陰,氣為血之帥,血為氣之母,兩者互根互用。二是體現於機體相對功能之間的相互依存、相互為用關系。如人體生理功能的興奮和抑制,興奮屬陽,抑制屬陰,興奮與抑制兩者之間互根互用。三是體現於物質形體與功能作用之間的相互依存、相互為用關系。機體的形體和組成物質屬陰,功能活動屬陽,功能活動是物質運動的表現,物質形體則是功能作用的基礎和結果,所以兩者之間同樣存在著互根互用的關系。正如《素問·陰陽應象大論》所說:“陰在內,陽之守也;陽在外,陰之使也。”內守、外使的相互關系正是陰陽互根互用理論對於機體內物質與物質、功能與功能、功能與物質之間生理生化關系的高度概括。

陰陽的消長平衡 指陰陽兩方面雖然對立制約、互根互用,但並不是處於靜止不變的狀態,而是處於不斷地消長運動之中。實際上,陰陽的消長變化,乃是陰陽運動的基本形式之一。正如《類經圖翼》所說:“太極分開隻是兩個陰陽,陰氣流行則為陽,陽氣凝聚則為陰,消長進退,千變萬化。”“太極”即指物質性的氣,乃是宇宙變化之本始。

在正常情況下,由於陰陽之間存在著相互制約的調控關系,因而其消長運動總是在一定的限度之內,保持著此消彼長、此進彼退的動態平衡狀態。正是由於陽得陰濟,使陽不致過分亢盛;陰得陽和,則使陰不致過分衰沉,從而並不表現為陰陽某一方面的偏盛偏衰,隻是維持著事物正常的發展和變化。如以人體的生理功能而言,則白晝陽盛,機體生理功能以興奮為主;黑夜陰盛,機體生理功能以抑制為主。子夜至晨起,陰氣漸衰,陽氣漸盛,機體的生理功能由抑制逐漸轉向興奮,此即是“陰消陽長”的過程;日中至黃昏,陽氣漸衰,陰氣漸盛,則機體的生理功能又從興奮逐漸轉向抑制,此又是“陽消陰長”的過程。所以,機體的陰陽平衡並不是絕對的靜止的平衡,而是相對的陰陽消長的動態平衡。

陰陽的相互轉化 指陰陽對立的雙方在一定條件下可以各自向其相反的方面轉化,即陰可以轉化為陽,陽也可以轉化為陰,這又是陰陽運動的另一種表現形式。陰陽轉化一般都出現於事物變化的“物極”階段,所以,如果說“陰陽消長”是一個量變過程的話,則陰陽的轉化便是在量變基礎上的質變過程。故《素問·六微旨大論》說:“夫物之生從乎化,物之極由乎變”,《素問·陰陽應象大論》說:“重陰必陽,重陽必陰”,“寒極生熱,熱極生寒”,《靈樞·論疾診尺篇》亦說:“寒甚則熱,熱甚則寒。故曰寒生熱,熱生寒,此陰陽之變也。”所謂“重”、“極”、“甚”即指轉化的條件。在這裡,轉化的條件是主要的,沒有一定的條件便不能發生陰陽的轉化。

陰陽轉化的觀點常被廣泛應用於闡釋四時氣候的變遷、晝夜晨昏的更替和自然界雲雨的變化。就人體而言,諸如機體內物質與功能的相互轉化、生理活動興奮與抑制的相互轉化,以及疾病發展過程中陽證和陰證的相互轉化等,則無不體現瞭陰陽相互轉化的觀點。又如臨床病證常見的由實轉虛或由虛轉實,由表入裡或由裡出表等病情變化,也都是陰陽轉化,主要決定於機體抗病能力的強弱、病邪性質及毒力的大小,以及搶救治療是否及時和恰當等因素,因而才導致病變發生寒熱、虛實及表裡等轉化。所以,陰陽的轉化是以一定的條件為前提的,不具備內部或外在的條件,其陰陽屬性是不會轉化的。

總之,陰陽學說認為,陰陽矛盾的對立統一關系是普遍存在的,這種普遍性表現為不論事物或現象之間的關系多麼復雜,都能納入到陰陽這兩個范疇中去。故《素問·陰陽離合論》說:“陰陽者,數之可十,推之可百,數之可千,推之可萬,萬之大,不可勝數,然其要一也。”意思是說,變化萬千的眾多事物或現象,無一不是陰陽矛盾的展開和體現。然而,由於自然界事物或現象彼此之間存在著錯綜復雜的聯系,故其陰陽屬性在劃分上具有一定的相對性和靈活性,主要表現在兩方面:一是在一定的條件下陰和陽之間可發生相互轉化,如前所述;二是事物或現象的陰陽屬性具有無限的可分性。這是由於物質世界存在縱橫交錯的復雜聯系,因而使事物或現象表現為大小深淺不同的范圍或層次,具有無窮的可分特性。即是說,當事物或現象分解為陰陽兩個方面之後,對其每個方面還可以進行更加深入的分析,從而探究其所包含的更深層次的陰陽矛盾關系,即陰陽之中復有陰陽。可以看出,正是這種不同層次的深入細致的分析,反映出中醫學的陰陽學說對於客觀事物的錯綜聯系和變動不居,已經有瞭較為深刻的認識。

在醫學中的應用 陰陽學說廣泛地應用於中醫學理論體系的各個方面,並指導著中醫的臨證思維和診療實踐。主要表現在如下方面:

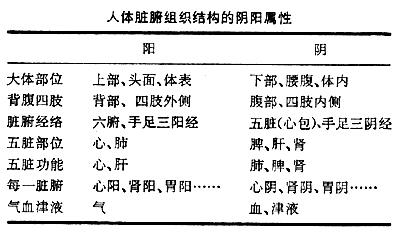

闡釋人體的組織結構 中醫學認為人體是一個有機的整體,人體內部充滿著陰陽對立統一的關系。故《素問·寶命全形論》指出:“人生有形,不離陰陽。”人體的一切組織結構,既是有機聯系的,又都可以根據其部位和功能特點,劃分為相互對立的陰陽兩部分,並進而說明它們之間存在著對立統一的生理聯系(見表)。應當指出,由於層次不同,人體臟腑組織結構的陰陽屬性也有所不同。

人體臟腑組織結構的陰陽屬性

概括人體的生理功能 中醫學認為人體生命活動的產生和生理功能的維持,都是陰陽矛盾雙方保持對立統一、協調平衡的結果。如功能與物質的代謝及轉換過程,即是陰陽相互制約、相互資生、不斷消長的過程。正是由於陰陽雙方能始終保持其對立統一的動態平衡,則生理功能活動能夠維持其正常。若因某些因素而致陰陽雙方交感相錯的關系無法維持,甚則相互分離,則生命共同體亦將破裂,其生命活動亦告終結。故《素問·生氣通天論》說:“陰平陽秘,精神乃治;陰陽離決,精氣乃絕。”

升降出入是人體氣化功能活動的基本形式,也是機體陰陽矛盾運動的基本過程。陽主升而陰主降,陽主出而陰主入,故人體的生理功能活動及人體與自然界的物質交換,無不通過陰陽的升降出入而實現。諸如人體之清陽上升,濁陰下降;清陽發腠理,濁陰走五臟;清陽實四肢,濁陰歸六腑,以及脾升胃降、肝升肺降等,都是陰陽升降出入運動的體現。(見升降出入)

說明人體的病理變化 中醫學認為疾病的發生和發展是正常的陰陽關系失去其相對的平衡協調,從而出現陰陽偏盛、偏衰,或互損,或格拒,或亡失等陰陽失調病機所致。疾病的發生和發展關系到邪、正兩方面,兩者既可以根據陰陽來區分其各自的屬性,也可以通過陰陽關系之異常來分析其病理狀態。如病邪有陰邪、陽邪之分;正氣有陰氣、陽氣之別等。

所謂陰陽偏盛、偏衰,是指陽邪致病,可致陽熱偏盛而煎耗陰液,陽勝則熱,故多見實熱證候;陰邪致病,則可致陰寒偏盛而損傷陽氣,陰勝則寒,故多見寒實證候;機體陽氣虛損,陽虛不能制陰而致陽虛陰盛,陽虛則寒,故多見虛寒證候;機體陰液虧耗、陰虛不能制陽而致陰虛陽亢,陰虛則熱,則可見虛熱證候。故《素問·陰陽應象大論》說:“陰勝則陽病,陽勝則陰病。陽勝則熱,陰勝則寒。”《素問·調經論》亦說:“陽虛則外寒,陰虛則內熱,陽盛則外熱,陰盛則內寒。”此“內”、“外”,指寒熱征象表現於內,表現於外而言。

所謂陰陽互損,是指陰或陽任何一方的虛損,由於陰陽相互為用的影響,勢必會損及相對的一方,從而形成陰陽兩虛之病證。主要包括陰損及陽和陽損及陰兩種情況。

所謂陰陽格拒,是指由於某些原因引起陰陽雙方相互聯結、相互維系的關系破裂,以致陰或陽一方偏盛至極,壅遏於內,而將另一方排斥格拒於外的病理狀態。主要包括陰盛格陽而見真寒假熱證和陽盛格陰而見真熱假寒證等情況。

所謂陰陽亡失,是指機體由於陰液或陽氣突然大量地亡失,而致陰陽互根互用關系破裂,從而形成“陰陽離決,精氣乃絕”的病理狀態。主要包括亡陰與亡陽兩類危重證候。而且,陰亡則陽無以依附而散越;陽亡則陰無以化生而耗竭,勢必導致陰陽俱亡而生命告終。

此外,陰陽失調亦可在一定條件下,其病理表現各自向相反的方向轉化,如陽證轉化為陰證或陰證轉化為陽證,從而體現瞭陰陽相互轉化的觀點。

用於疾病的診察和辨證 中醫學主要運用陰陽觀點來診察和判斷病變的部位、性質及各種病證的屬性,並通過綜合分析,以辨別和確定疾病的本質。故《素問·陰陽應象大論》說:“善診者,察色按脈,先別陰陽。”如色澤分陰陽:則色澤鮮明為病在陽分;色澤晦暗為病在陰分。聲息分陰陽:則語聲高亢洪亮、多言而躁動,多屬陽熱實證;語聲低微無力、少言而沉靜,多屬陰塞虛證。脈象分陰陽:則寸脈為陽,尺脈為陰;數脈為陽,遲脈為陰;脈見浮、大、洪、滑為陽,脈見沉、小、細、澀為陰。

在臨床辨證過程中,首先要分清陰陽,方能抓住病變的本質。中醫臨床常用的辨證方法,諸如臟腑辨證、經絡辨證、氣血津液辨證、病因辨證、六經辨證、衛氣營血辨證、三焦辨證等,均以八綱辨證貫穿於其中。而辨別陰陽,則又是八綱辨證的總綱,凡屬表證、熱證、實證,概屬於陽證;凡屬裡證、寒證、虛證,概屬於陰證。可以看出,這種以陰陽來歸類和辨析臨床復雜病證的方法,對於正確地運用臨證思維,把握癥證的本質,確有綱領性的指導意義。

確定疾病的治則和歸納藥物性能 調整陰陽,補其不足,瀉其有餘,恢復陰陽的相對平衡,是中醫臨床治療的基本原則。故《素問·至真要大論》說:“謹察陰陽所在而調之,以平為期。”如陰陽偏盛病證,則應“損其有餘”,可用“寒者熱之”、“熱者寒之”、“實則瀉之”等法治療,並兼顧其不足,應配以扶陽或益陰之法。如陰陽偏衰病證,則應“補其不足”,可用“陽病治陰”,“壯水之主以制陽光”;或“陰病治陽”,“益火之源以消陰翳”等方法治療。並應註意運用“陽中求陰”和“陰中求陽”,以使陰精、陽氣之生化源泉不竭。

用陰陽來概括藥物的性味功能,則可作為臨床用藥的依據。如藥性分陰陽:則寒涼藥屬陰,溫熱藥屬陽;五味分陰陽:則辛、甘、淡味藥屬陽,酸、苦、咸味藥屬陰;升降浮沉分陰陽:則升浮藥屬陽,諸如升陽發表、祛風散寒、湧吐、開竅等類藥物,皆屬此范疇;沉降藥屬陰,諸如瀉下、清熱、泄濁、重鎮安神、潛陽熄風、消積導滯、降逆、收斂等類藥物,均屬此范疇。

此外,調養陰陽,亦是中醫學養生防病及康復的重要原則,善於養生者,強調“春夏養陽、秋冬養陰”,以使人體之陰陽與四時之陰陽變化相適應,從而保持人與自然的協調統一,達到預防疾病和健康長壽之目的。

()