生物的基本結構單位。單細胞生物的整個個體是一個細胞。在多細胞生物,一切個體都要經歷一個單細胞階段,但在發育過程中這個單細胞分化成幾十以至幾百種結構和功能各異的細胞,如擅長收縮運動的肌細胞和專司傳遞資訊的神經細胞。這些不同細胞分工合作,共同完成個體的代謝、生殖等整體功能。就每種細胞的特化功能而言,細胞也常被稱為生物的基本功能單位。一切單細胞生物的細胞和多細胞生物體中絕大多數細胞都能分裂繁殖,因此細胞又常被視為遺傳複製單位。

在醫學上,細胞往往是疾病的發生部位和藥物的作用部位。例如病毒就是侵入寄主細胞後利用細胞內的代謝裝置來復制繁殖自己,子代病毒再侵入其他細胞。癌瘤也常常是由於單個細胞轉化為惡化,大量繁殖,轉移至全身,最後導致死亡。現代研究表明,大多數藥物作用於細胞的特定結構(如胞膜受體或胞內酶)而發揮效果。因此細胞層次的研究日益受到重視。

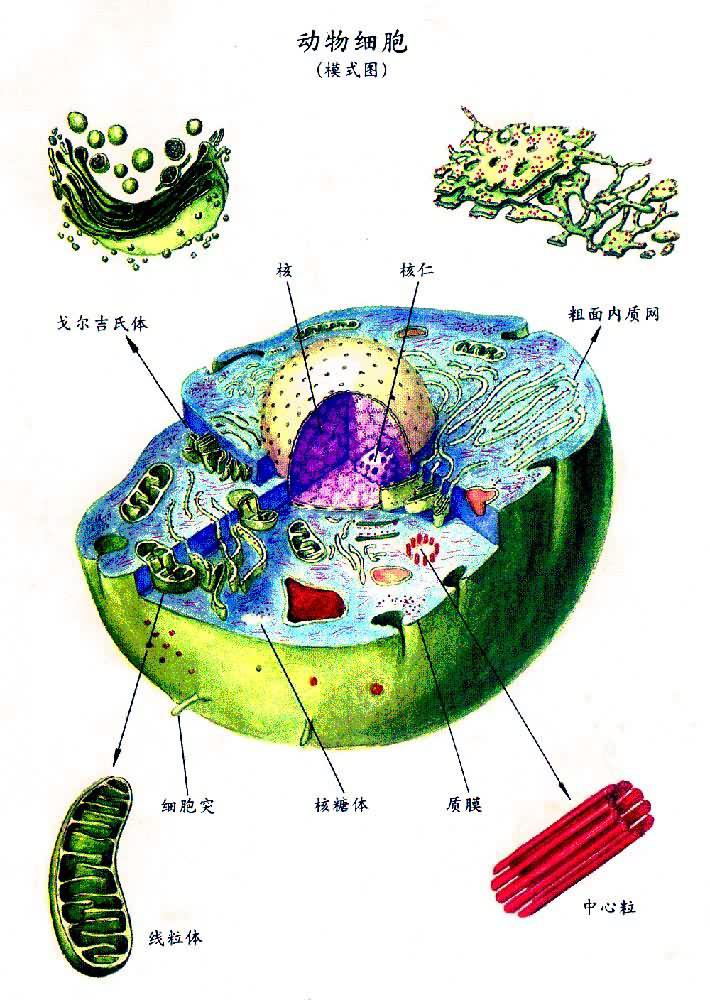

原核細胞和真核細胞 根據組成細胞的結構和化學組成,可將生物分成兩大類:原核生物,包括細菌和藍菌;真核生物,包括原生生物、真菌、植物和動物。前者主要為單細胞生物;細胞小(直徑1~10μm),缺少細胞器,環狀的 DNA外無核膜;營厭氧或需氧代謝;靠二分分裂繁殖。後者主要為多細胞生物;細胞大 (10~100μm),有復雜的膜系統並形成多種細胞器;DNA長,含許多不編碼區,與蛋白質組成染色體;染色體外有核膜包繞,DNA合成和蛋白質合成分別在核和細胞質內進行,營需氧代謝;細胞靠有絲分裂繁殖;許多種類行有性生殖,合子經發育分化為多種細胞,共同組成成熟個體。(見彩圖)

動物細胞(模式圖)

動物細胞(模式圖)

不同生物間細胞結構的差別在醫學上極重要。抗生素能殺滅細菌而不大傷及人體就是因為這些差別。細菌細胞內滲透壓高,如果沒有外面一層細胞壁的保護會在低滲液體中吸水脹破而死。細胞壁由肽聚糖組成,青黴素可影響肽聚糠的合成,造成胞壁缺陷而導致細菌死亡。人體細胞無類似細胞壁,所以不被傷及。

原核與真核之分漏去瞭一類重要的病原體──病毒。但病毒不具細胞結構,僅由少量核酸(DNA或RNA)和簡單的蛋白質核殼組成。有的病毒外面的脂質包膜主要得自寄主細胞。脫離寄主細胞,病毒不能代謝和生殖。病毒和寄主之間有基因交流,有似細菌體中的質粒。所以現代生物學視病毒非獨立生物。本文以真核細胞為主,特別是人體細胞,兼及原核細胞,不介紹病毒。

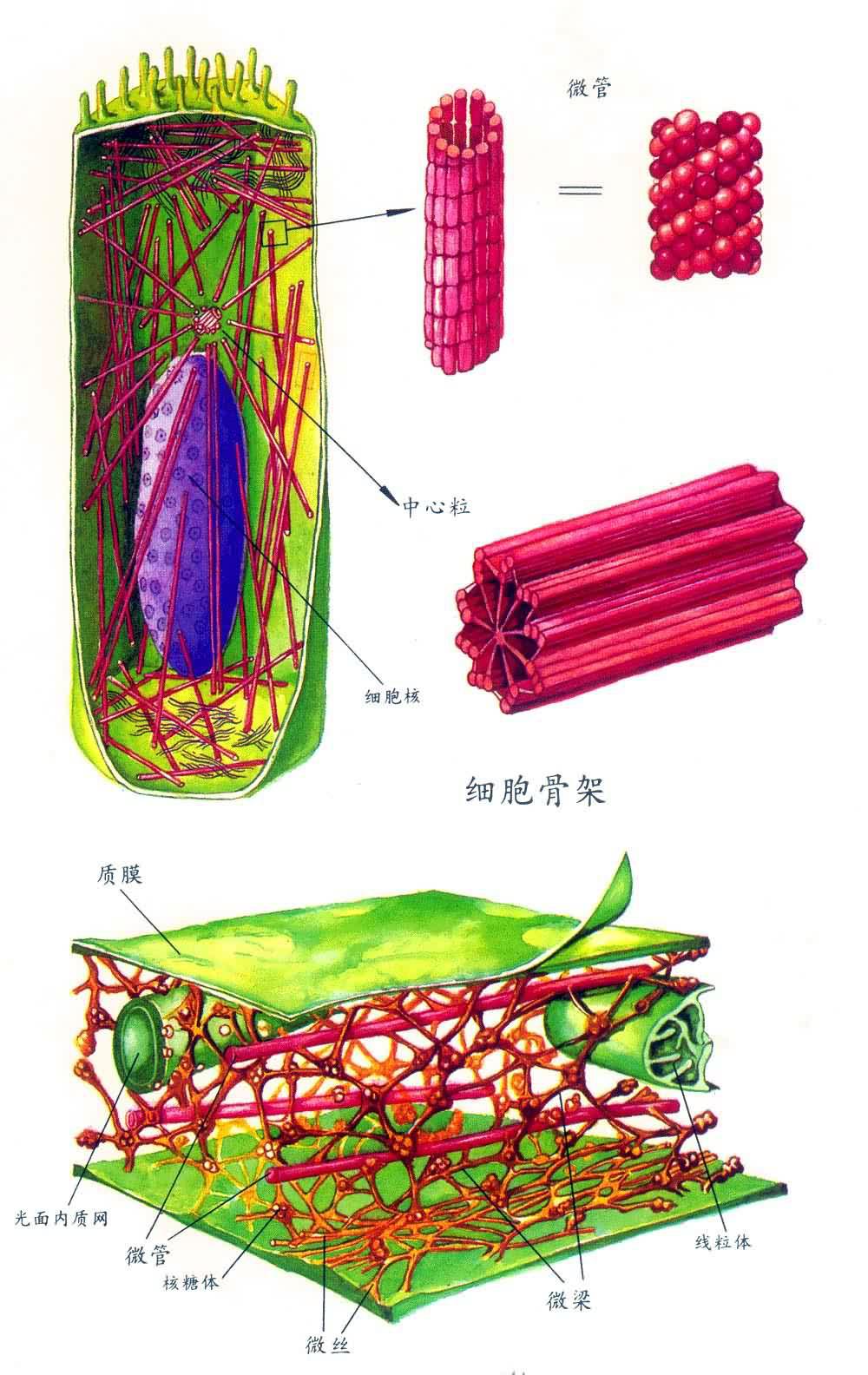

細胞的形態和運動──細胞骨架 真核細胞的外形和內部格局依靠一組蛋白絲來維持,細胞器的運動以及細胞的整體運動也是由特定蛋白絲實現的。它們有似細胞內的“骨骼的肌肉”,特稱細胞骨架。(見彩圖)

細胞骨架

細胞骨架

例如血細胞呈碟狀主要靠紅細胞定形素來維持。這是一種長纖維狀蛋白質,多個分子交聯成網緊附在紅細胞膜的內面。遺傳性球形紅細胞增多癥就是因為定形素的先天缺陷,紅細胞變為球形,脆性增加且不易通過脾臟而受到破壞,於是出現溶血性貧血。

在細胞質中存在三類重要的蛋白絲:微絲,中等纖維和微管。微絲最細(直徑5~6nm),由小球狀肌動蛋白單位組成。在胞質中呈動態,可迅速聚合或解聚,如造成細胞分裂的收縮環就是微絲和肌球蛋白臨時組成的。它也可組成穩定結構,如形成骨骼肌肌原纖維中的細絲,與肌球蛋白形成的粗絲穿插成束,通過兩者間的滑動而造成肌肉收縮。

中等纖維稍粗(7~11nm),結構穩定,不同種細胞中的中等纖維組成不同。以上皮細胞中的角蛋白絲為例,上皮細胞間靠橋粒固定在一起,橋粒的細胞內部分又通過角蛋白絲跨細胞質相聯。大量角蛋白絲起抗拉作用,將上皮細胞片層聯成一個整體。廣泛交聯的角蛋白絲還是動物皮膚外保護層的主要成分。

微管最粗(20~25nm),由大量小球狀微管蛋白單位聚合成的管狀結構。在胞質中呈動態,可能一端有聚合而另一端在解聚,但在纖毛和鞭毛中是穩定結構。細胞形態同它有關,例如神經軸突靠它維持,而且它在軸突中起軌道作用,引導胞體合成的物質流向末梢(軸漿運輸)。細胞分裂時由微管組成的紡錘絲,一面將兩極推向兩側,一面將染色單體引向兩極。抗癌藥長春新堿即作用於微管而中止癌細胞的分裂。微管還是纖毛(見於呼吸道及輸卵管纖毛上皮)和鞭毛(見於精子)的核心結構。有一種遺傳病叫纖毛不動綜合征,患者反復發生呼吸道感染(上皮纖毛不能清除粘液),男性患者還表現不育(精子鞭毛不活動)。

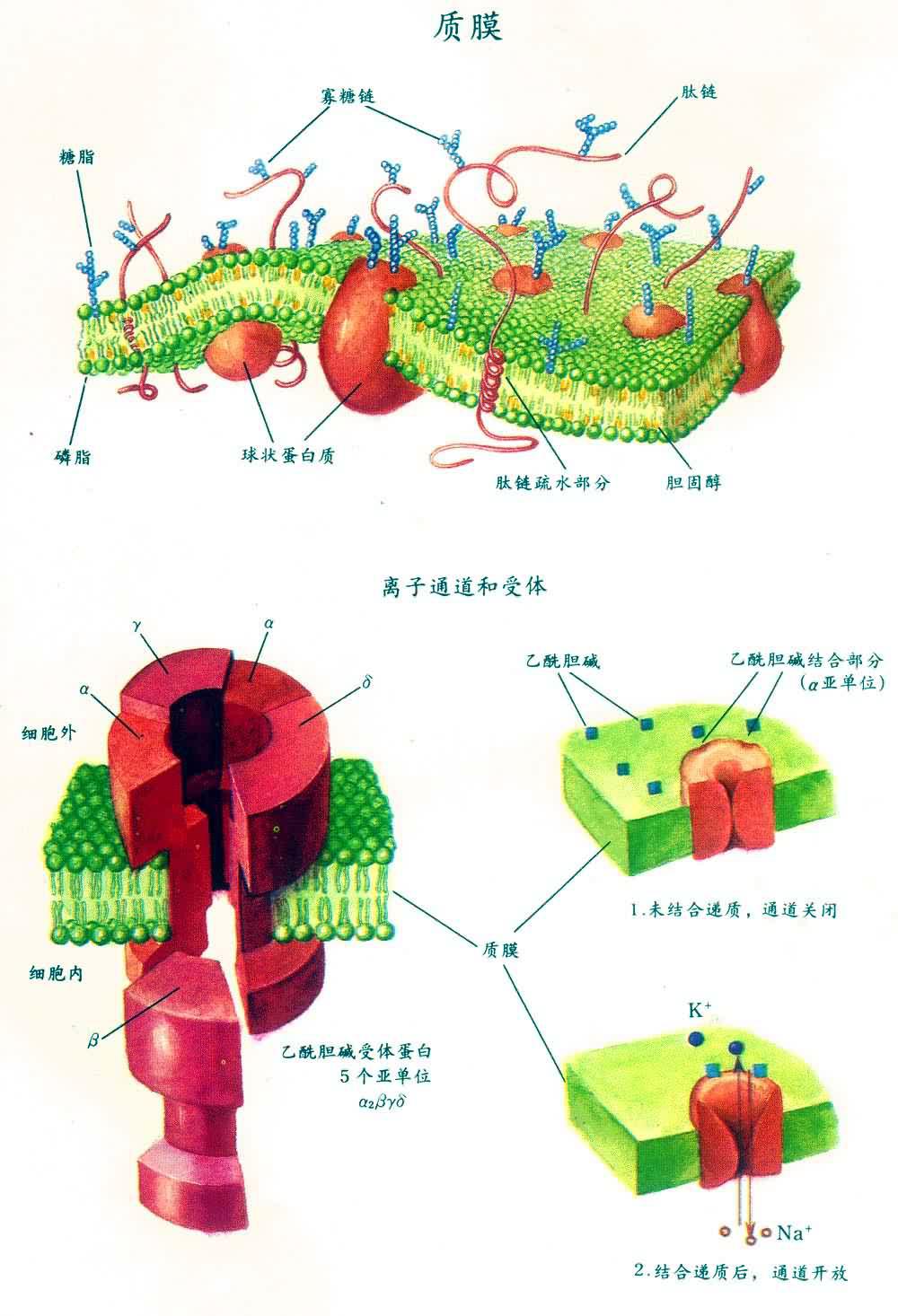

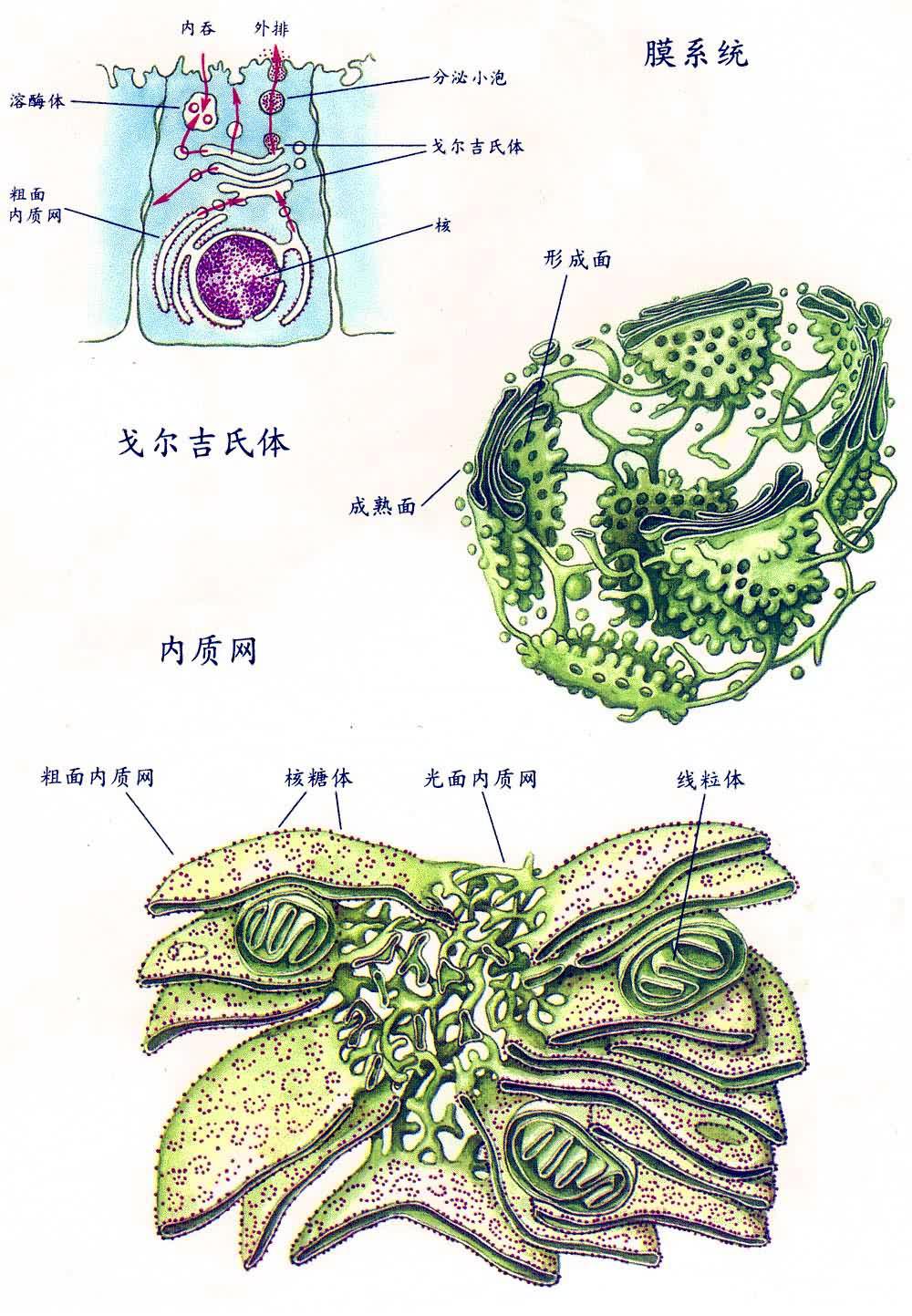

膜系統與細胞器 維持生物的有序結構依靠外界不斷提供能量,生物結構以及其中的功能分子也需要不斷更新。這些新陳代謝過程的實現和調節依靠酶,但也依靠生物膜。許多酶就組織在膜上,有序的排列提高瞭代謝的效率,膜可將某些酶濃集在個別小室裡,為代謝創造適宜的理化環境;可分隔開互不相容的反應,如分隔同一物質的分解和合成兩種相反的反應。在膜的兩側還由於離子分佈的不均衡而形成一定的電化學梯度。細胞利用這個梯度來合成 ATP(在線粒體),提供物質跨膜運輸的動力(如糖的吸收)和傳遞信息(如神經傳導)。(見彩圖)

質膜

質膜

膜系統、戈爾吉氏體和內質網

膜系統、戈爾吉氏體和內質網

真核細胞的體積比原核細胞約大千倍,僅靠最外面的細胞膜不能滿足代謝的需求,在進化中出現的胞內膜系統解決瞭這個問題。這些內膜分隔出若幹種細胞器,它們的體積總和占細胞體積的幾近一半。其中以內質網的膜面積最大,比細胞膜面積大10~20倍。內質網形成一個形狀復雜但內部連通的封閉腔。它是制造生物膜的工廠,制成的膜供擴充自身或運送給細胞膜或其他細胞器。膜在細胞內移動時先卷成一個小膜泡,再借助微絲和肌球蛋白的力量移向目的地。膜泡還常運送其他代謝物質,包括從外界內吞進來的營養物和有待外排的分泌物。

整個細胞是個高度動態的膜系統。例如一個成纖維細胞的表面不斷有膜內陷成為小膜泡進入細胞質(內吞),同時有等量的膜泡外移與細胞膜融並(外排),因而細胞膜的總面積不變,但每分鐘經內吞和外排而發生變動的面積達總面積的2%。一般情況下,內吞和外排的部位是隨機的,但如果變為定向,即一端內吞而另一端外排,則細胞將向外排的方向“爬行”,這就是細胞在體內主動行動的主要方式。而且通過膜泡的聯系,內質網的內部實際和細胞外界相通;內質網腔內的情況更接近胞外,例如鈣離子濃度均遠大於細胞質中。因此進入內質網的分泌物可視為已處於胞外;通過膜泡大批量外排,增加瞭物質流的速度。

生物膜是由磷脂等兩歧性分子組成的雙分子層,可阻止大部分極性分子(特別是荷電和體積大的分子)通過。水分子因小且無電荷可自由出入,但離子因具電荷無論大小均不能通過,葡萄糖也因大而難以通過。不過新陳代謝要求代謝物質的跨膜轉運和調節信息的跨膜傳遞。這主要靠膜蛋白來完成。

物質流與轉運蛋白 生物膜靠跨膜的轉運蛋白有選擇地轉運小分子代謝物質。有的轉運蛋白形成親水性通道,允許具有一定大小和電荷的溶質顆粒通過。其中一部分的通道總保持開放。另一部分隻是在發生某些變化時才暫時開啟。例如神經遞質作用於與通道聯系的受體導致通道開啟,或附近的膜電位改變到一定程度引起通道開啟。有的轉運蛋白起載體作用,它們可以同特定的代謝物質結合,再通過構形改變將其轉運過膜。

轉運的動力有的是原存在的濃度(化學)梯度和電壓梯度,如細胞外鈣離子濃度遠高於胞內且在電勢上外正內負,故鈣離子沿這個電化學梯度經通道高速流入。但有時要逆梯度轉運,這就需要外界提供能量,管這種主動運輸的載體蛋白常稱為泵。最典型的例子是存在於一切細胞膜上的鈉—鉀泵,它靠水解 ATP釋出的能量泵出Na+泵進K+。這個泵運出3個Na+時才運進2個K+,再加上細胞膜上另有允許K+外泄的通道,因而同時形成外正內負的膜電位。這樣形成的電化學梯度對物質轉運和信息傳遞都極重要,例如糖和一些氨基酸是和Na+共同進入細胞的(稱同向轉運);Na+是順梯度而糖和氨基酸是逆梯度,前者為後者提供動力。

洋地黃類藥物都在不同程度上抑制鈉鉀泵,它們的藥效和毒性可能都與此有關。在人類還發現瞭20幾種遺傳性膜轉運動能障礙(膜病),大多影響腸道和腎小管的吸收上皮,造成營養物質的吸收不良或經尿丟失,可能是轉運蛋白的先天缺陷所致。

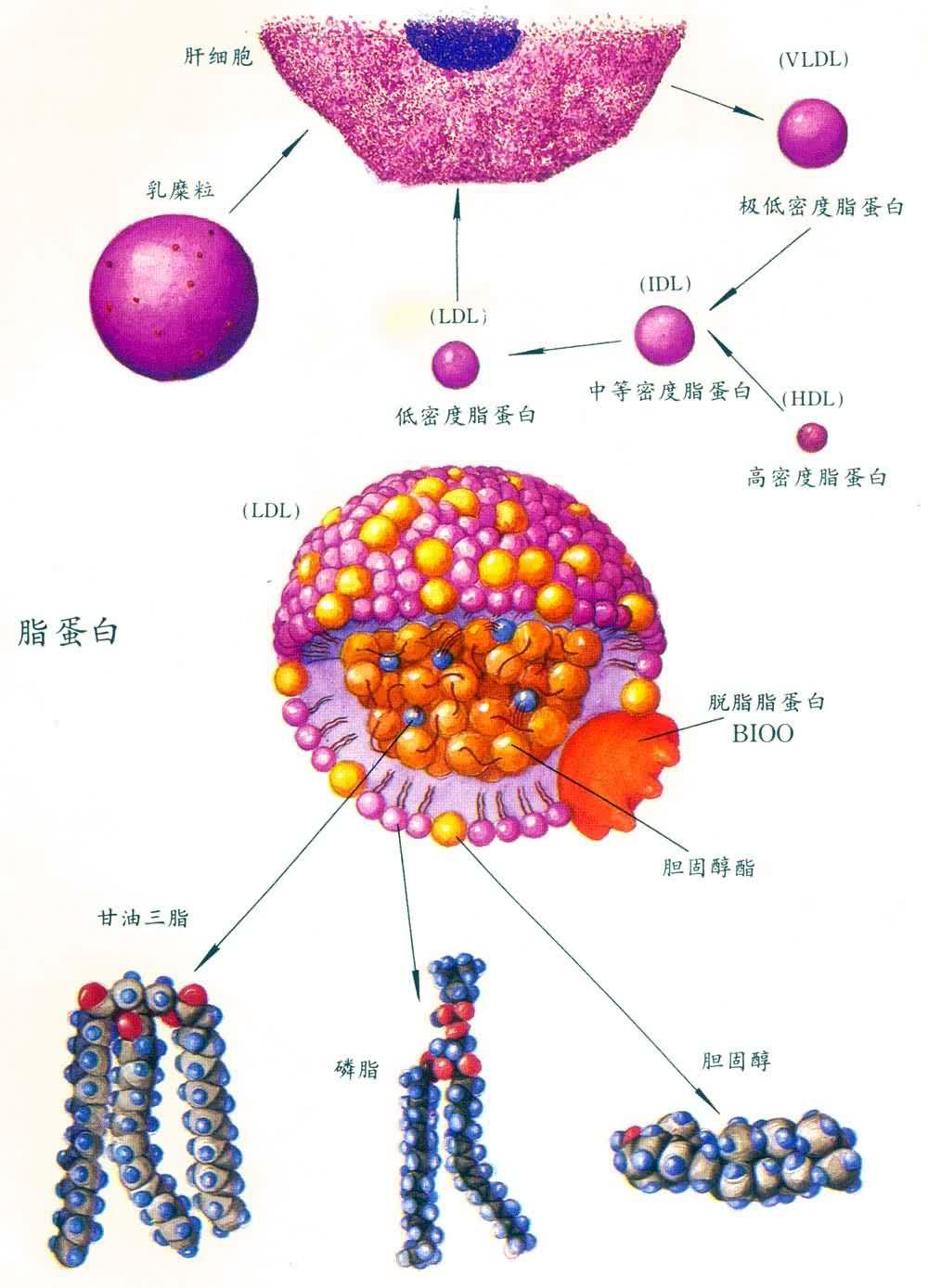

不過這些轉運蛋白處理不瞭大分子如蛋白質和多糖。大分子進出細胞要靠前述的內吞和外排作用。內吞時首先由受體選擇性地同待吸收物質結合,繼而膜內陷並包繞外物將其裹入胞內。傢族性高膽固醇血癥即因低密度脂蛋白(血內運輸膽固醇的主要形式)的受體有瞭缺陷,脂蛋白不得內吞入肝細胞並轉化為膽酸外排,從而導致早發的動脈粥樣硬化。

大部內吞小泡最終要和溶酶體結合,大分子經溶酶體中水解酶作用形成小分子再透過溶酶體膜進入細胞質。

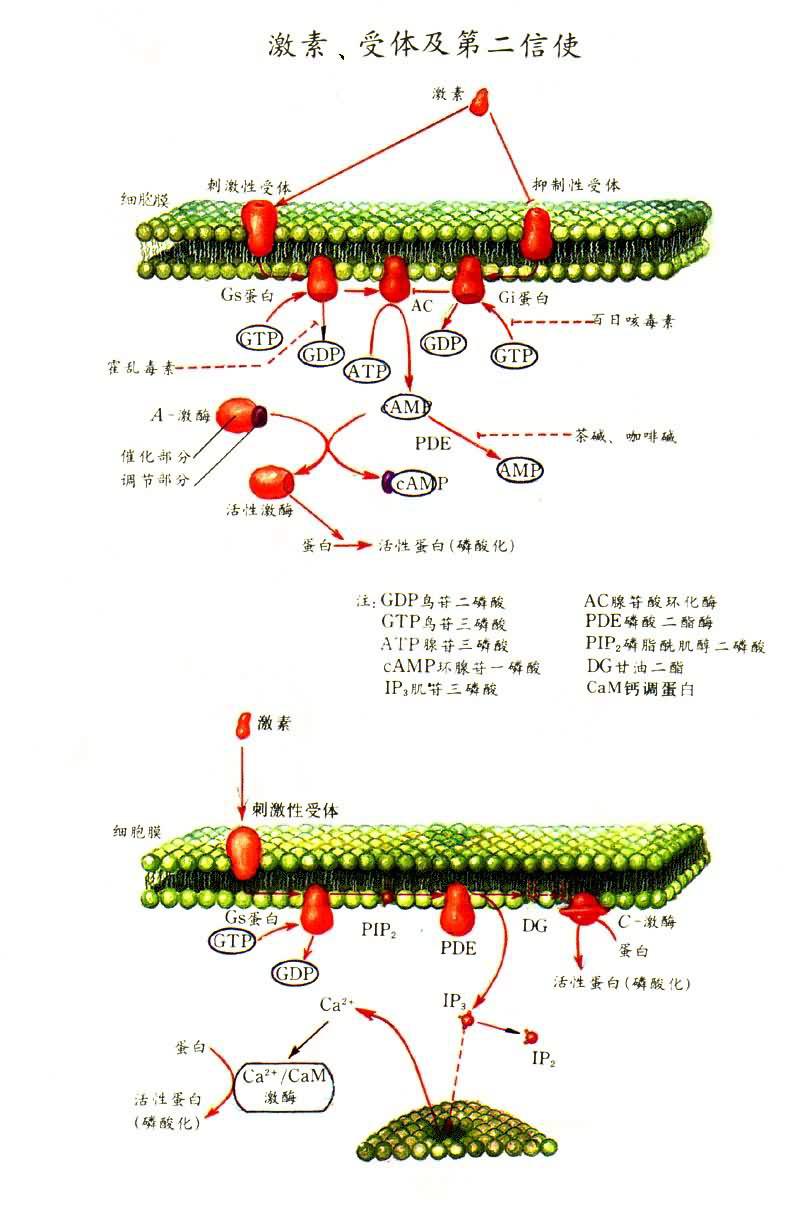

信息流與受體及第二信使 在細胞外傳遞信息的物質(激素、神經遞質、淋巴因子等)中,脂溶性的如固醇激素和甲狀腺激素可直接透膜進入細胞,但大部水溶性的卻要通過細胞膜受體間接將信息傳入。這些受體是細胞膜上能與特定信息物質特異結合的蛋白分子。兩者接合後常通過膜上的其他結構發揮作用,如活化膜上的腺苷酸環化酶,在膜內合成環腺苔酸(cAMP),後者再引發細胞反應。腎上腺素就是通過cAMP發揮作用的一例。受體還可直接或間接地開啟膜上的鈣離子通道,使鈣離子大量湧入胞內引發反應,例如大多數分泌細胞是這樣激活的。內質網腔內也含有高濃度的Ca2+。現知細胞膜受體還可間接促使細胞膜近胞質面的一種磷脂進一步磷酸化和分解,分解產物肌醇三磷酸(IP3)為水溶性,可跨過細胞質作用於內質網,釋放其中的鈣離子從而發揮作用。與細胞外信息分子相對而言,cAMP、鈣離子和IP3常被稱為第二信使。(見彩圖)

激素、受體及第二信使

激素、受體及第二信使

受體一詞源自藥理學,原指可與藥物特異結合而發揮藥效的大分子,現概念擴延,除瞭上述膜受體外還包括酶、膜轉運蛋白和結構蛋白等。此外,在細胞表面與病原體特異結合的結構(糖脂、糖蛋白等)也常被稱為受體。但本文所說受體指長期進化形成的專門介導信息流的結構。除瞭細胞膜受體外,還有在細胞質中同脂溶性激素結合的受體。

已知細胞膜受體是多種藥物(如大部分神經系統作用藥)的作用部位。膜受體還是某些疾病的始發部位,如重癥肌無力就是因為自身抗體傷及神經肌肉接頭上的乙酰膽堿受體,患者先是眼肌無力繼之可擴及全身。這類受體病是廣義膜病中的一類。第二信使系統也是藥物和致病因子的作用點。如咖啡堿和茶堿抑制cAMP的分解從而延長它的作用。霍亂毒素不能被吸收但可作用於腸粘膜上皮細胞膜上的 G蛋白,促使環化酶不斷產生cAMP,造成上皮細胞大量外排等滲水分而導致脫水。

除瞭上述的跨膜信息流外,信息還可沿細胞膜傳遞,這突出表現在神經軸突上。神經細胞膜的內外存在由鈉鉀泵維持的外正內負的膜電位,膜上還存在大量可因膜電位變化而啟閉的鈉離子通道。發生神經沖動時,軸突起點處膜電位變化打開鈉離子通道使鈉離子大量湧入,進一步加劇膜電位的變動並帶動鄰近區域的膜電位改變,於是也打開瞭鄰近的鈉離子通道。這樣一步步的變化就表現為動作電位的沿軸突轉遞。神經傳導的能量來自原有的跨膜離子梯度,是靠鈉鉀泵維持的,產生的動作電位都一樣高。信息量的變化(反映刺激的強弱)是靠沖動的頻率來表達:刺激強則沖動頻率高。這種調頻傳導的好處是不衰減也不易受幹擾。

小分子代謝──細胞質基質和線粒體 細胞質基質約占細胞總體積的一半,其中含有幾千種酶蛋白。大部分代謝過程在其中進行,這包括糖酵解、糖異生,以及基本生化物質(如戊糖、脂肪酸、氨基酸、核苷酸)的合成等等。一般認為有關的酶就溶在基質中,可自由移動,因而酶與代謝物質的相遇純屬隨機,是否發生反應決定於代謝物是否遇到相應的特異性酶。但基質富含蛋白質(重量占20%),呈膠體狀態,其中各種可溶性蛋白質可能都與細胞骨架松散結合,形成某種有序結構。在基質中還可見到糖原顆粒和脂滴等代謝儲備。糖原顆粒外面包覆一層合成和降解糖原的酶蛋白,降解酶的遺傳缺陷可導致糖原的儲積(糖原貯積癥)。基質中還有大量核糖體(合成蛋白質大分子的工廠)。

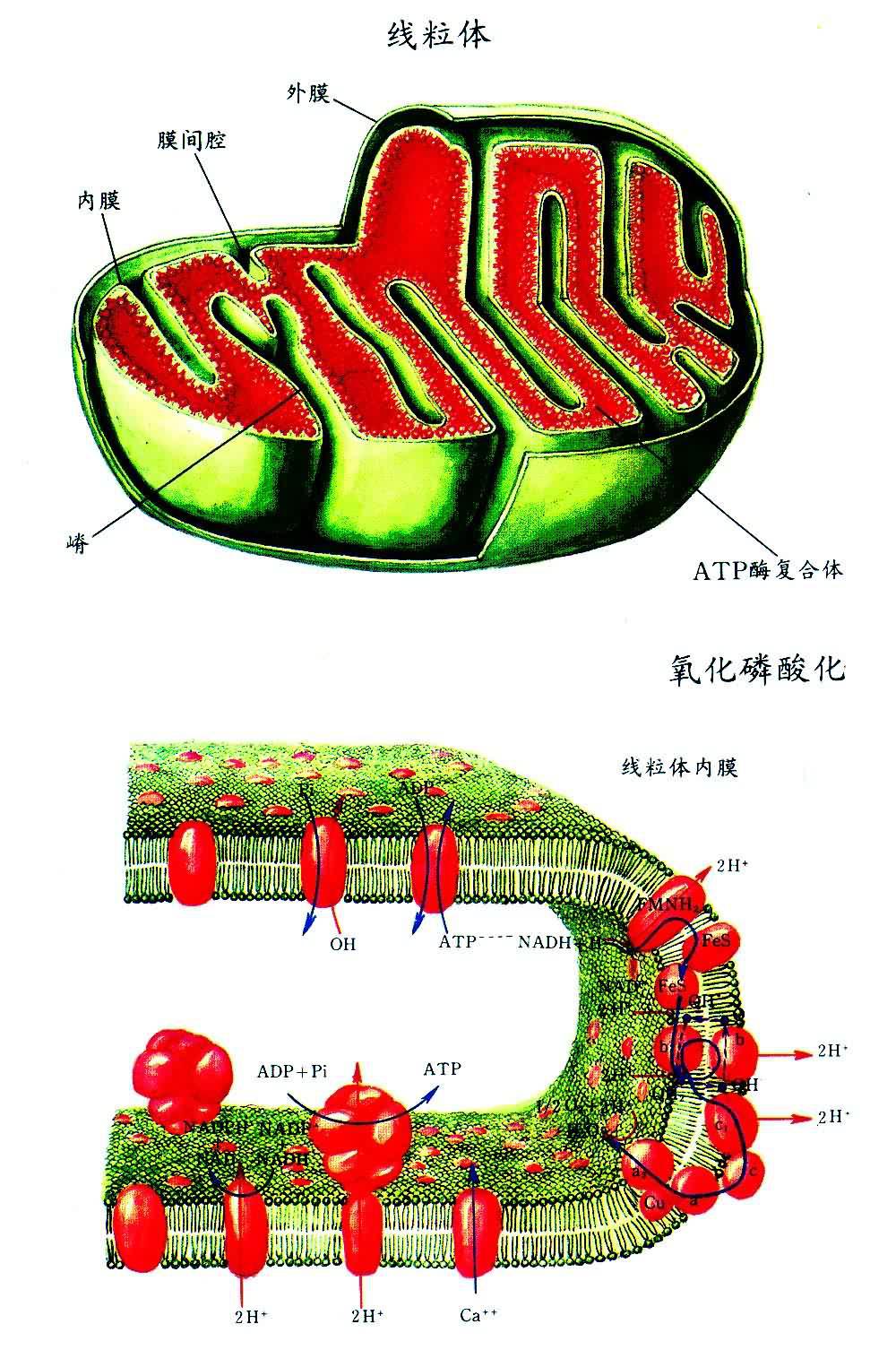

從能量代謝的觀點看,線粒體是最重要的細胞器,因為通過基質中無氧酵解過程一個葡萄糖分子隻能產生兩個ATP,而經線粒體中有氧過程可產生36個ATP。需能較多的細胞如肌細胞、精子和肝細胞等都含有大量線粒體。一個肝細胞中可有近2000個線粒體,占細胞總體積的1/5強。另一方面,隻是被動運輸氧的紅細胞失去瞭線粒體,隻能靠無氧酵解供能。線粒體是雙層膜的細胞器,其內膜向內凸起成嵴,增加瞭膜面積。腔內基質中有兩套酶系:一套氧化丙酮酸和脂肪酸產生乙酰輔酶A;另一套通過三羧酸循環進一步分解乙酰輔酶 A。在內膜上的第三套酶系將從前兩套酶系得來的電子跨膜往返轉移,借助其能量將腔內的質子(H+)排至內膜外,形成一個跨膜的電化學梯度。最後質子順梯度經 ATP酶返回腔內時再將梯度的勢能轉化為ATP中的鍵能。目前有證據說明,中國某些地區流行的克山病可能就是因缺硒造成的心肌線粒體病。(見彩圖)

線粒體和氧化磷酸化

線粒體和氧化磷酸化

線粒體的再一特點是它有自己的 DNA和轉錄、翻譯系統。不過線粒體基因組不完備,例如大部分線粒體蛋白質由核基因組編碼,故需在細胞質中制造好再運人。線粒體自行分裂繁殖,人受精卵中線粒體主要來自卵子,因而線粒體基因組編碼的分子是經母系遺傳的。已知一些傢族性線粒體肌病呈母系遺傳方式。

基質中還在一種細胞器,其中含有大量過氧化氫酶,稱過氧化氫體。它利用氧進行一些產生過氧化氫的降解代謝。產生的過氧化氫被過氧化氫酶分解而不致傷及細胞結構。有相當一部分長鏈脂肪酸在過氧化氫體中被氧化直到炭鏈縮短到8炭為止,產物再轉至線粒體進一步氧化。人們喝的酒也有近半在這裡氧化為乙醛。

遺傳復制──細胞核 遺傳原指子代個體承繼親代性狀的現象。個體間的相似反映兩者系依據類似的“設計藍圖”建造的,於是遺傳便意味著藍圖的繼承。後發現建造個體所用的全部藍圖就存在每個細胞裡(少數細胞如人紅細胞在發育中丟失瞭藍圖),而且絕大部分就在細胞核裡,線粒體中隻有極少部分。每個細胞分裂時都將這全部藍圖傳給子代細胞。但不同於個體間的遺傳,個體內部上下代細胞可以表現完全不同的性狀。這是因為在發育分化過程中,某些藍圖“打開使用瞭”,另一些“收著未用”。需要藍圖指導合成的隻是復雜大分子如蛋白質和核酸。一般小分子的合成不需要藍圖,但要有相應的酶來催化,而酶蛋白還是在藍圖指導下合成的。因此全部藍圖控制著全部性狀。(見彩圖)

細胞核和染色體

細胞核和染色體

在遺傳學中藍圖稱基因,全部藍圖稱基因組,由藍圖指導合成蛋白質則說成“基因編碼蛋白質”。遺傳也是一種信息流,但不同於前述的跨膜或沿膜的信息流,這是跨代的信息流,可稱垂直的信息流。不過自然界也有遺傳信息橫向傳遞的事例,如細菌的抗藥性可通過噬菌體轉導借質粒傳遞給其他細菌。與此相類,逆轉錄病毒也可在高等生物間傳遞癌基因。

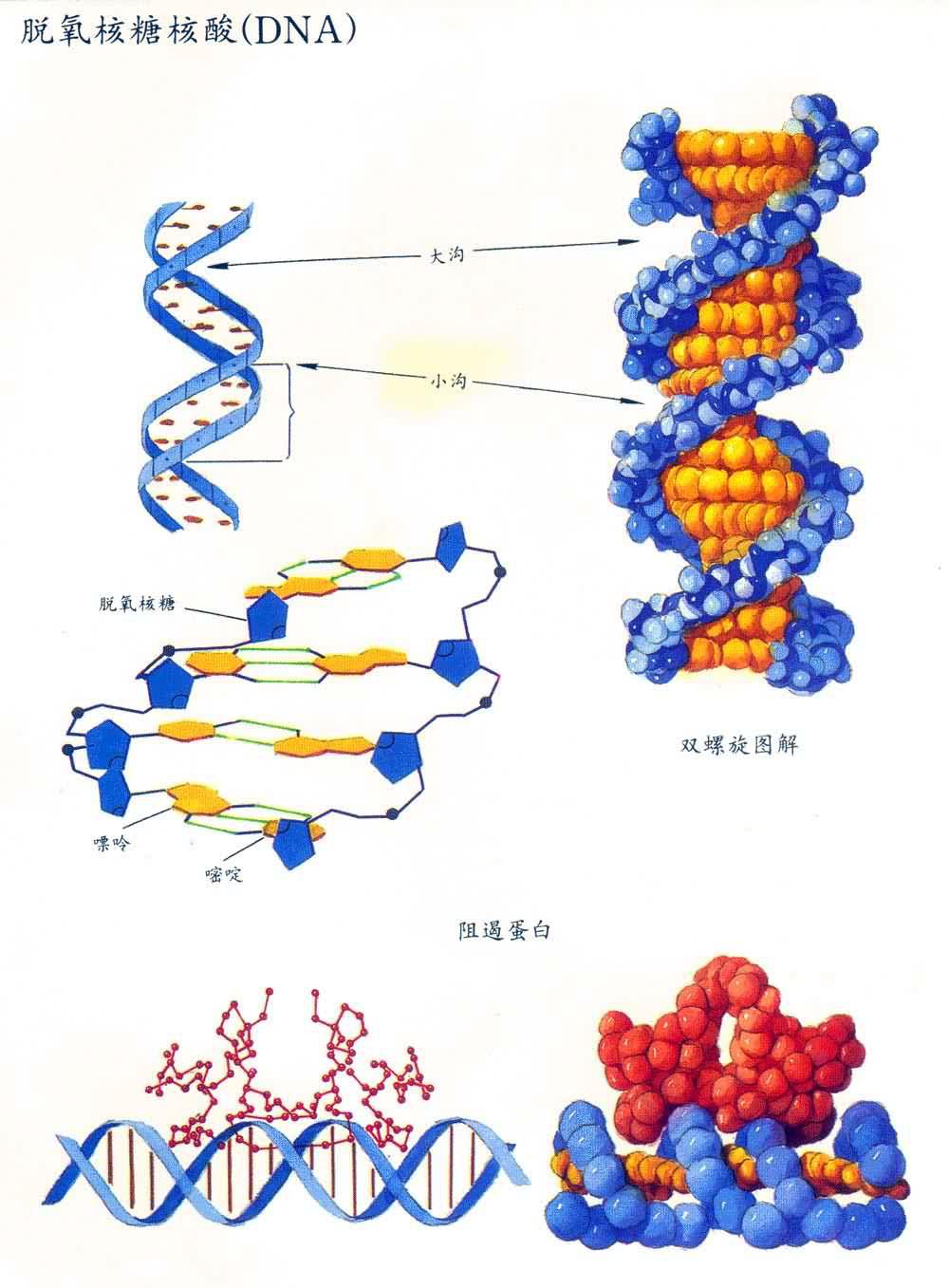

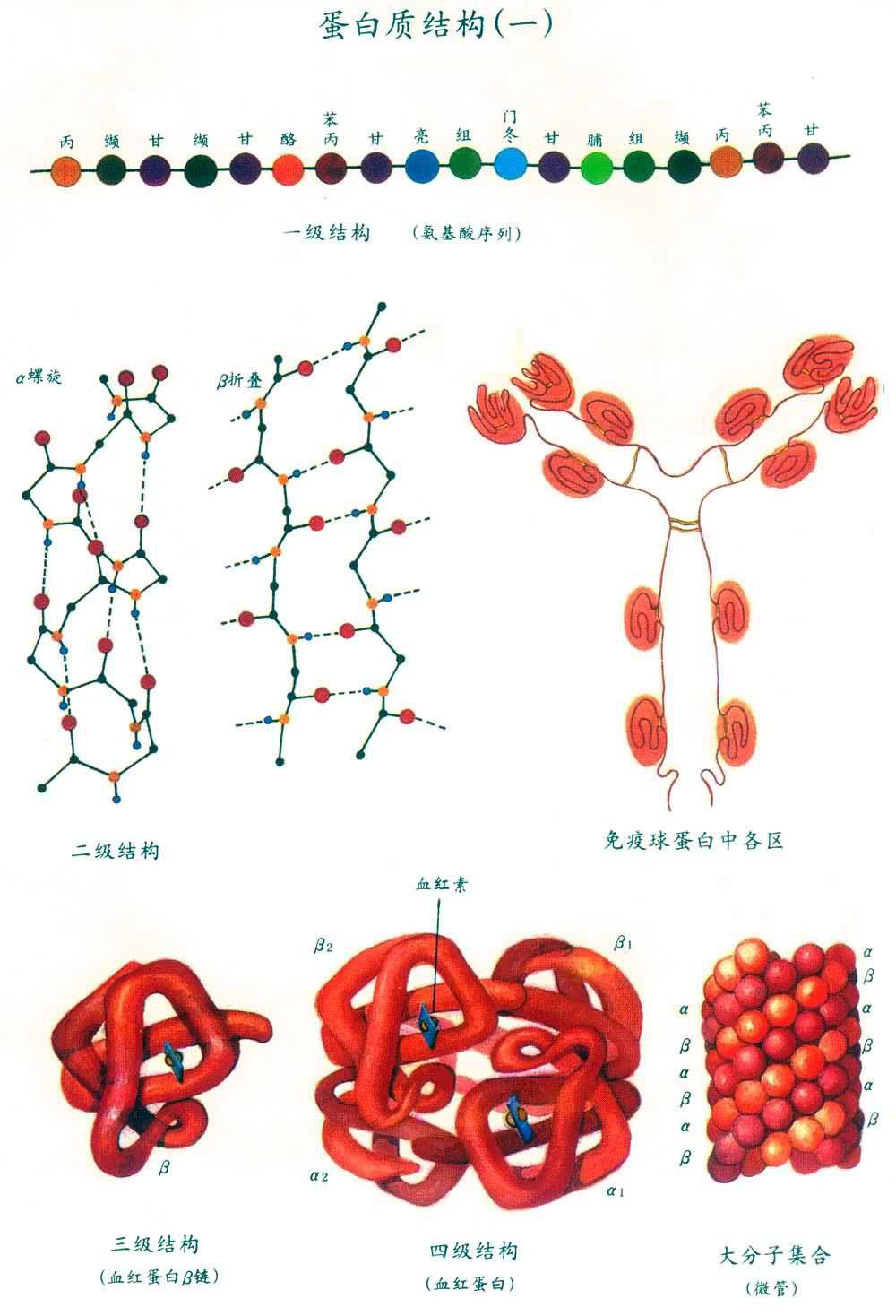

基因和染色體 上術藍圖是用核酸語言寫的,儲存在DNA中。長鏈雙股DNA同蛋白質共同組成染色體,例如每個人類細胞核中有23對染色體,每對中的兩染色體分別來自父方和母方。其中22對稱常染色體,每對中兩個染色體互為副本(同源染色體),它們的相應部位(基因座位)都控制同一性狀。兩個同源染色體在同一座位上的基因可不相同。如控制ABO血型的座位在第9對人染色體長臂近末端處。如果一個染色體基因編碼的酶蛋白催化產生A血型物質,另一個染色體基因編碼的酶蛋白催化產生B血型物質,則該人的血型為AB型。在基因相同的情況下,兩個基因各編碼一半產物。如果一個基因的產物功能不正常而另一個基因產物還足以滿足生理需要,則不出現癥狀;這種情況稱隱性遺傳病。白化病便屬於此類;隻有當兩個基因都不能編碼正常的酪氨酸酶因而制造不出黑色素時才會出現色素缺乏癥狀。大多數遺傳性酶缺陷是隱性遺傳。但如果基因編碼的是多體結構蛋白或某個復雜代謝途徑中起限速作用的關鍵酶,則一個基因產物不正常便可出現癥狀,這種情況稱顯性遺傳病。例如某些由不穩定血紅蛋白造成的溶血性貧血便呈顯性遺傳。血紅蛋白是由4個單體組成,隻要有一個不正常便會導致整個蛋白分子不穩定。

人染色體的第23對為性染色體。在男性,兩個性染色體不一樣,大的X染色體包含正常生活必需的基因,如編碼凝血因子Ⅷ的基因,小的Y染色體上似乎隻存在決定男性化的基因。X染色體上基因如有缺陷,因Y染色體不能補償而必然顯現出來。在女性,兩個都是 X染色體,彼此同源,因而一方有缺陷,正常的一方有可能補償。所以隻有在女性才談得到性聯顯性或隱性。但在女性存在一種特殊情況使疾病表現復雜化。在女性,在發育早期(可能在人胚著床之際)兩個 X染色體之一濃縮起來失去功能。在一個細胞裡究竟是父方還是母方的X染色體失活,完全是隨機的。在體細胞中這種失活是不可逆的,由這個細胞衍生出的一切細胞裡都是這同一方 X染色體失活。但在生殖細胞要開始減數分裂時,這個失活 X染色體又復活。如果一方性染色體含有缺陷基因,由於這種隨機失活的緣故,這個女性實際變成一個嵌合體:一部分細胞正常,一部分細胞異常,而且正常與異常細胞數的比例也是不定的。例如假肥大性肌營養不良是性聯隱性遺傳病,男性患兒很早就出現癥狀,很少活到成年。他的母親往往毫無癥狀,但也有肢帶肌無力和腓腸肌肥大者,這就是因為存在相當數目異常細胞所致。

突變與DNA修復 僅因分子的隨機熱運動,DNA堿基便會發生改變。這樣造成的突變往往損傷正常功能因而對個體有害。細胞有一套修復DNA損傷的酶系,可降低突變的發生率。但即便如此,生殖細胞的突變仍然導致遺傳病,而體細胞的突變可能是癌瘤發生的原因。例如一些顯性遺傳病可嚴重影響患者的生育而無法遺傳下去,因此臨床見到的病例中相當的一部分隻能是親代生殖細胞突變的後果。據估計,馬爾方氏綜合征病例中有30%源自新發生的突變。再如著色性幹皮病患者的皮膚曝曬處易生癌,就是因為修復酶系的遺傳缺陷,以致紫外線造成的DNA損傷不得修復。

DNA的雙螺旋結構和同源染色體對的存在保證瞭遺傳的穩定性。一股DNA有瞭損傷,修復酶系可用另一股作為模板加以修復。如果雙股同時受損,也有可能通過遺傳重組機制以姐妹染色單體為模板加以修復。修復不瞭時同源染色體也可在一定程度上補償損傷染色體的缺陷。由種群進化角度看,由於同源染色體對的存在,其中一個染色體上基因可以發生種種突變一般不至影響原有的功能活動,但這些突變卻為自然選擇提供瞭素材從而加速瞭進化。

DNA復制和細胞周期 細胞從一次分裂結束到下次分裂結束所經歷的過程稱一個周期。兩次分裂之間為間期,這時表面平靜卻是合成代謝劇烈進行的時期。特別在間期中合成DNA的時期(S期),遺傳物質復制加倍以供兩個子細胞之用。分裂期( M期)隻是將遺傳物質濃縮再均分給兩個子細胞。由M期至S期的間隙稱G1期,由S期至下一個M期的間隙稱G2期。如果一個周期占24小時,M期隻占2小時左右,大部時間是G1期(約10小時)和G2期(約8小時)。事實上,各種細胞的分裂速度相差很大,主要差別在G1期。有些細胞不再分裂,如已建立復雜聯系的神經細胞、由多個細胞融合而成並充滿肌原纖維的肌細胞,以及在成熟過程中失去核的紅細胞。另外一些細胞可長期處於靜止狀態(常稱G0期),但遇到適宜刺激就再度分裂增殖。肝細胞平時更新率很低,但如有大片肝細胞死傷,則剩餘細胞迅速增殖替代殘缺組織。這是由現存的已分化細胞增殖來更新,另一種更新方式是依靠未分化的幹細胞來增殖,一些需要不斷更新的組織如血細胞和上皮細胞常采取這種方式。

現知組織的更新和增殖受生長因子的控制。癌基因的研究也表明,癌細胞的無限繁殖同生長因子系統失控有關。另一方面,已發現細胞分裂受細胞內一組蛋白質的控制,這包括CDC2蛋白和循環素。醫學傢通過這些研究希望找到控制癌癥的途徑。

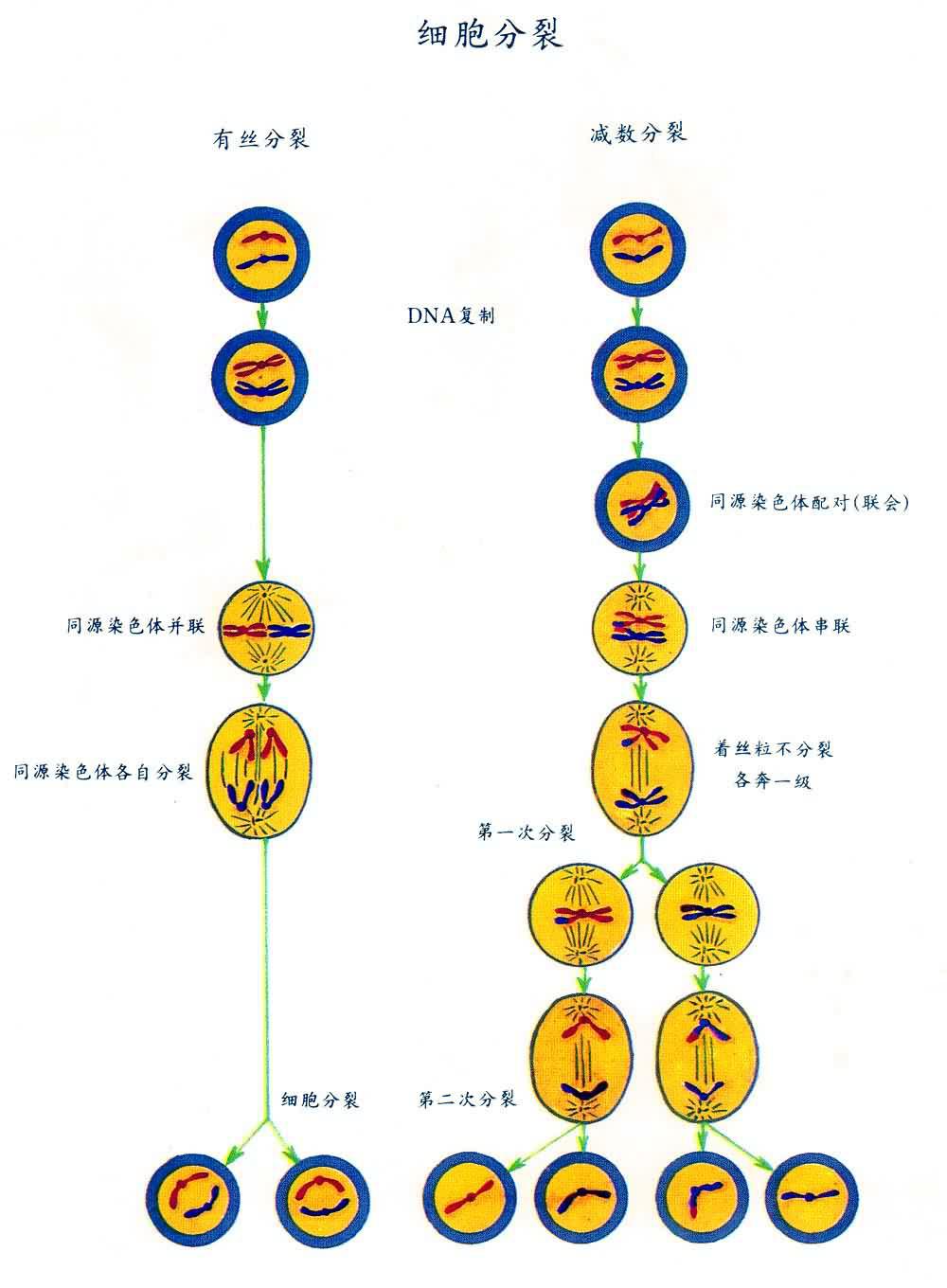

個體間跨代的遺傳信息傳遞是通過生殖細胞實現的。生殖細胞成熟時要經歷特殊的減數分裂,染色體數目減半的精子和卵子結合時再恢復原有的染色體數目。減數分裂同一般有絲分裂很不相同:減數分裂時DNA隻復制一次卻連續分裂兩次,而且同源染色體間發生基因交換。以人為例,經DNA復制後46個染色體中的每一個都包含兩個相同的染色單體。在有絲分裂過程中這46個染色體並列在兩極之間,繼而46對染色單體彼此分離分別進入兩個子細胞。在減數分裂過程中,首先是同源染色體配對,在配對時發生基因交換;繼而在兩極間並列的是23對同源染色體,每對含4個染色單體;最後23對染色體彼此分離分別進入第一代的兩個子細胞。這兩個子細胞進行第二次分裂時,23個染色體異列在兩極之間,所含的23對染色單體彼此分離分別進入第二代的兩個子細胞中。這樣產生的第二代子細胞每個隻有23個染色單體(這時改稱染色體),也即減數一半。再者,在第一次減數分裂時,同源染色體對中哪一個移向哪一極,純屬隨機。在產生的第一代子細胞中來自父方和來自母方的染色體可有223種組合方式。而且在第一次減數分裂的前期中,同源染色體間還發生瞭基因交換。這兩者都大大增加瞭遺傳變異。(見彩圖)

細胞分裂

細胞分裂

女性的生殖細胞發育過程還有特殊處。早在胎兒期生殖細胞就開始第一次減數分裂,但停止於前期。直到十幾歲性成熟後每個月才有一個卵完成第一次分裂並排放出來,而且這個卵要受精才開始第二次分裂。這樣長期保持雙份DNA有利大量合成RNA供卵子需要,也可減少因同源染色體中某一方存在缺陷基因而帶來的風險。但婦女在接近絕經期時排的卵,實際上已在體內保持在第一次減數分裂前期狀態下40餘年瞭,在這漫長的歲月中遭受損傷的風險也明顯增加。高齡婦女產生21三體綜合征患兒(大部分因第21對染色體在第一次減數分裂時未分離而共同進入一個子細胞造成)的風險遠大於年輕婦女,可能就是這個原因。

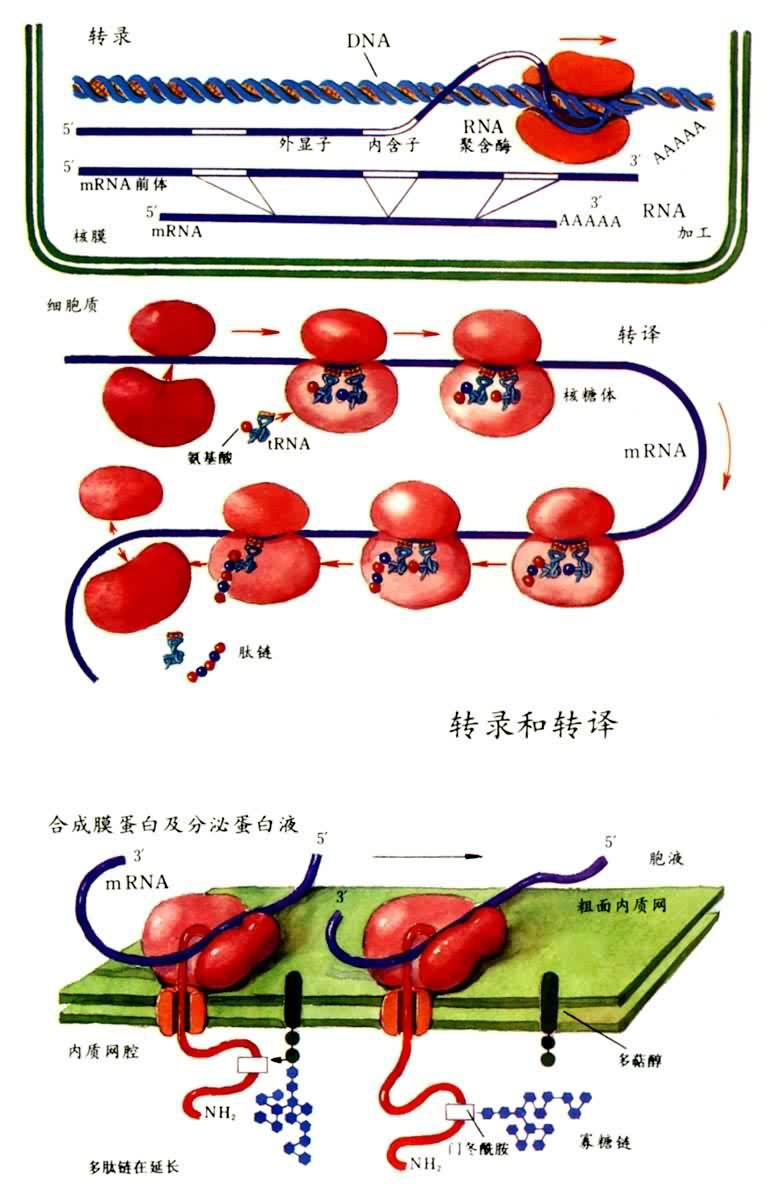

基因表達和RNA合成 在細胞間期,染色體舒散開,其中的DNA為細胞合成蛋白質提供模板。DNA上的信息先轉錄到RNA上,即以DNA為模板合成一段RNA。因為真核細胞的DNA中含有不編碼的段落(稱內含子),需要先將它們剪裁掉,然後還要將編碼的段落(外顯子)拼接起來。這樣形成的信息 RNA(mRNA)再經核孔進入細胞質中,最後在核糖體和轉移 RNA(tRNA)的合作下進行翻譯,即以mRNA為模板合成特定蛋白。稱為翻譯是因為用核酸語言書寫的遺傳信息被翻譯成用氨基酸語言書寫的蛋白質結構信息。在這些過程也可出現問題而導致疾病。例如β地中海貧血是血紅蛋白β鏈合成障礙造成的,據對一組病例的研究,其中因剪接錯誤造成的超過半數。(見彩圖)

脫氧核糖核酸(DNA)

脫氧核糖核酸(DNA)

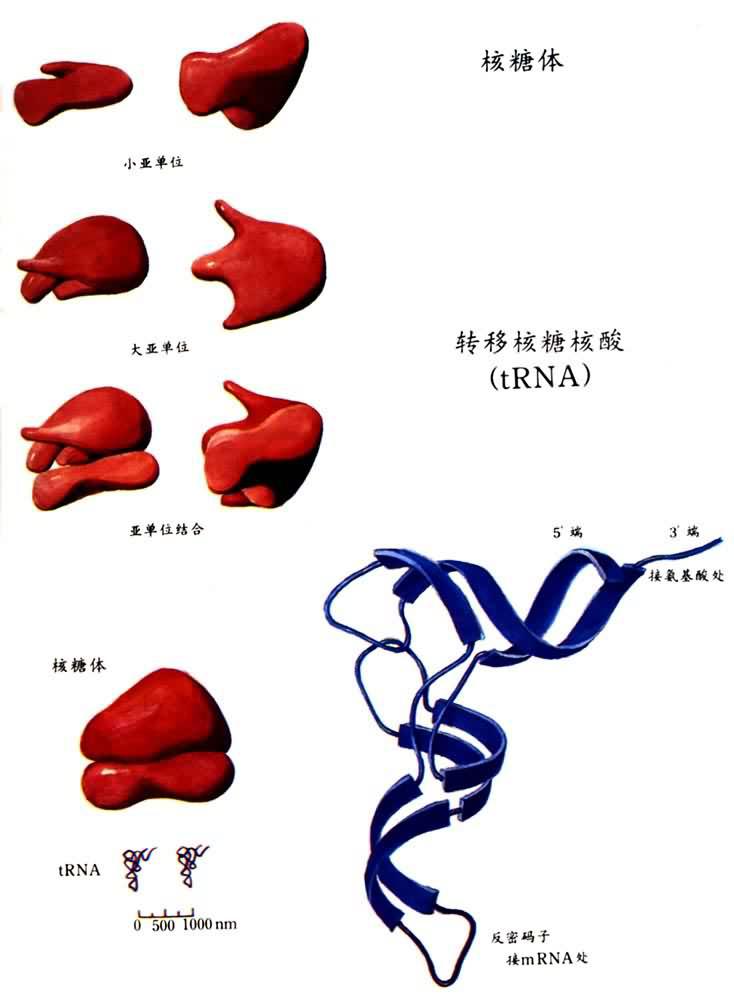

核糖體和轉移核糖核酸(tRNA)

核糖體和轉移核糖核酸(tRNA)

轉錄和轉譯

轉錄和轉譯

遺傳過程概觀 如將細胞比作工廠,則體積不足細胞體積1/10的細胞核有似藍圖室,其中儲藏著制造全身成分的藍圖(基因)。這些藍圖分裝在46個長幅書卷(染色體)中,一半來自父方,一半來自母方。雙方提供的書卷彼此大致相同,相同書卷(同源染色體)中藍圖排列順序也相同。每個藍圖有兩個副本保證瞭一方有缺陷所制成品不能使用時另一方還可提供有用產品。在間期中書卷大部打開,要使用的藍圖先要轉錄到小抄本上,兩個副本可能同時在轉錄。對抄本還要進行編輯,剪去其中不直接指導加工的部分,最後的定本(mRNA)再運出藍圖室。工作站(核糖體和TRNA)依據mRNA組裝蛋白質大分子。在合成期,這46個書卷整卷復制,復制件暫時還和原本聯在一起(兩個染色單體)。經過復制,每個藍圖已有4個副本:兩個位於父方書卷,兩個位於母方書卷。至分裂期,46個書卷全卷起來(染色體濃縮),排成一列,每個書卷中的兩個副本逐漸分離,由小繩牽引進入兩個新的藍圖室(有絲分裂)。在減數分裂時,來自父母雙方的對應書卷經復制後首先要配對,配成的23對中每對的父方兩個副本要和母方兩個副本交換一部分對應的藍圖。是哪兩個雙方副本發生交換以及交換的是哪個藍圖是隨機的。然後父母雙方的書卷又彼此分離,分別進入兩個藍圖室。最後每卷中兩個副本還要再分離,又分別進入兩個新藍圖室,這時一個室中隻有每個藍圖的一個本子。這樣就保證瞭,在男女雙方藍圖室合並(受精)時恢復原有狀態:室內共有46個書卷,雙方各提供23個。

大分子合成──核糖體、內質網和戈爾吉氏體 最重要的生物大分子有二:一個是上述攜帶遺傳信息的核酸,再便是蛋白質,隻有這兩類大分子需基因指導合成。蛋白質分子的幾何構形和表面電荷分佈最復雜,它可完成多方面的功能。最靜態的蛋白質要數結構蛋白質,如細胞內的細胞骨架和胞外的膠原蛋白。常與它緊密相聯的是能動的收縮蛋白,如微絲和肌球蛋白。酶蛋白的種數最多,各催化一個代謝反應,缺少瞭一種酶就有一個反應不能進行。運輸代謝物質的有血漿中的運輸蛋白和膜上的轉運蛋白。轉遞信息的有蛋白質激素和激素受體。最後還有防禦外敵的免疫球蛋白(抗體)。某些動物產生毒素在體外殺敵,人雖沒有毒素卻也分泌溶菌酶之類體外殺菌物質。(見彩圖)

脂蛋白

脂蛋白

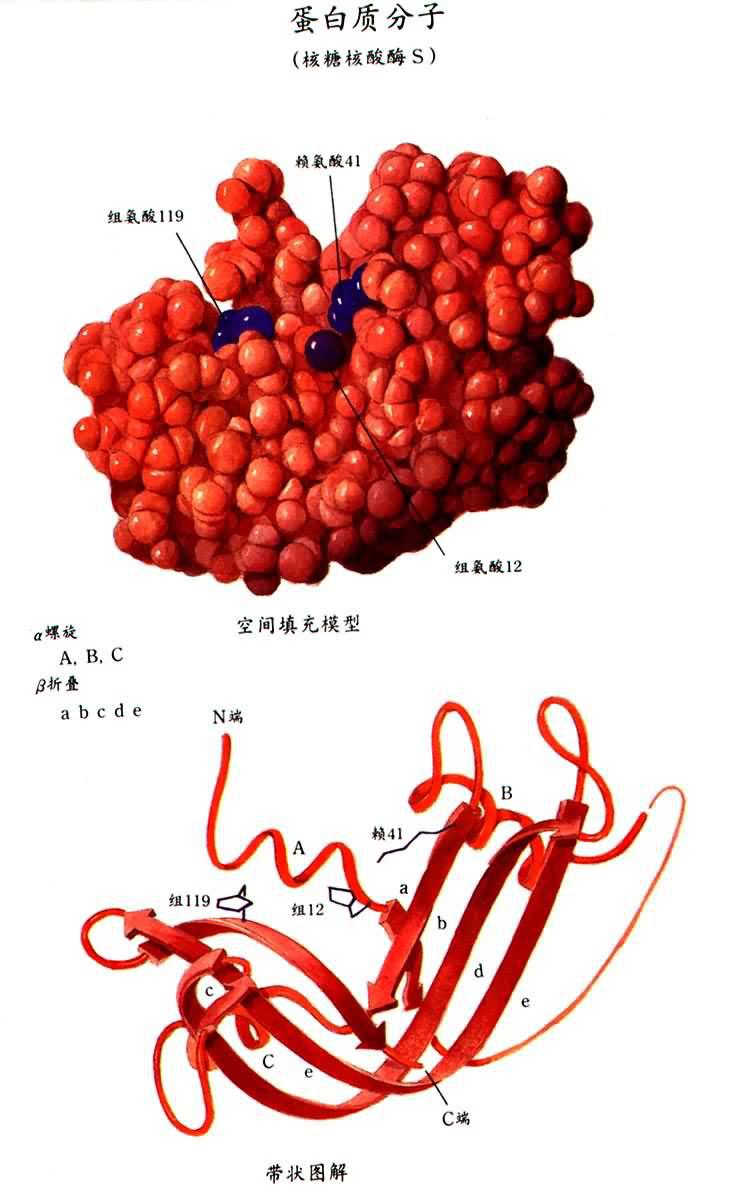

蛋白質結構(一)

蛋白質結構(一)

蛋白質分子

蛋白質分子

核糖體是唯一合成蛋白質的工廠,普遍存在於原核和真核細胞中。細菌和人線粒體中的核糖體都比較簡單,人細胞質中的核糖體則較大且更復雜,不過這幾類核糖體都是由RNA和蛋白質組成的大分子復合體,都是由一大一小兩個亞單位組成的。合成蛋白質還需要一個更關鍵的結構,轉移 RNA(tRNA)。tRNA分子的兩端分別聯接一種氨基酸和一個特定的核酸密碼(三個核堿組成的特定序列)。tRNA才是真正的譯碼器。但肽鏈合成要求兩個tRNA分子緊排在一起,一端對準兩個相鄰密碼的同時另一端將一個氨基酸同已合成的肽鏈對接以延長肽鏈。而且完成這一步後還要沿mRNA順移一個密碼以進行下步合成。這一切都是由核糖體完成的。

細菌和人細胞質核糖體的差別在醫學上很重要。例如鏈黴素和四環素作用於核糖體的小亞單位,氯黴素和紅黴素作用於大亞單位,都抑制細菌蛋白質的合成卻不影響人細胞質中的蛋白質合成。不過人線粒體中的核糖體卻與原核的相近,因而這些藥可影響線粒體的蛋白質合成進而影響能量代謝。幸好人線粒體的更新率遠不如細菌復制之快,所以影響還不大,隻有長期服用氯黴素有可能傷及更新率較快的骨髓血細胞。

蛋白質合成時一根mRNA分子上往往有多個核糖體在移動,接近終端的核糖體是最早結合上去的,因而在它上面合成的肽鏈也最長。這樣一個以mRNA為主幹的復合物稱多核糖體。細胞質基質中的多核糖體合成一般酶蛋白、結構蛋白,以及特殊細胞中的血紅蛋白等等。另外的多核糖體附在內質網上,它們合成的是膜蛋白、溶酶體蛋白和向外分泌的蛋白質如激素和胞外酶。這裡合成的肽鏈是“註射”到內質網池中去的。附有多核糖體的內質網部分稱粗面內質網,一般呈扁囊狀。另有不附核糖體的部分,稱光面內質網,外觀似不規則交聯的細管;運輸代謝物質的膜泡便起自這部分。光面內質網在某些細胞中很發達,如在性腺細胞中這是制造固醇激素的場所。在肝細胞中,這部分合成脂蛋白中的脂質部分;同時這部分含有解毒酶系,可將難排泄的脂溶性藥物轉化為水溶性物質以利排出。人服用巴比妥類藥物時,藥物可誘發肝細胞光面內質網的增生,從而也加強瞭這些酶對其他藥物的作用。

內質網是制造生物膜的工廠。膜上的酶利用細胞質供給的原料和半成品合成磷脂和膽固醇,膜蛋白則是由外附的核糖體註入。膜蛋白的肽鏈近末端處有一段長度與膜厚度相當的疏水部分,註入的肽鏈到這部分時它便嵌在膜中而不再前進,於是就固定在膜中。其他蛋白質則完全註入到內質網池內。

內質網池相當於胞外。細胞膜的內外面並不相同,例如很多膜蛋白是糖蛋白,但隻有膜外部分結合有寡糖鏈。膜外面的脂質也可結合極短的糖鏈(糖脂)。這些膜外的多糖可能幫助細胞間互相辨識和大分子同細胞間的互相辨識;決定血型的物質就是糖脂上的糖鏈。這些糖鏈是在內質網上合成並加在蛋白質上的,不過產物還要運到戈爾吉氏體作進一步加工。

戈爾吉氏體像一摞互不通連的小扁囊,一面凸,一面凹。內質網和戈爾吉氏體之間以及戈爾吉氏體內部運輸代謝物質全靠膜泡。內質網內合成的糖蛋白先運至凸面,然後歷經各個囊,這些囊中含的酶不同,對糖鏈作不同的加工。戈爾吉氏體有似總調度員,把蛋白質分類並加以不同標記(不同的糖鏈像不同的運送地址),再分送到溶酶體或細胞膜的表面及胞外。例如要送到溶酶體的酶蛋白,其多糖鏈末端都有磷酸根,這個磷酸根是在凸面囊中加上的。在Ⅱ型粘脂貯積病中,這個步驟遇到障礙,合成的水解酶未加上適當標記,結果未送至溶酶體卻排至胞外。

大分子降解──溶酶體 溶酶體是單膜細胞器,其中的水解酸在酸性條件下幾乎可以降解一切生物大分子。仍以前述低密度脂蛋白為例,它是血液中運輸膽固醇的主要形式。一般細胞在復制而需要制造生物膜的材料時,就會制造出許多低密度脂蛋白受體。這些受體集中在細胞膜表面的一些微凹的地區,當受體同血中低密度脂蛋白結合後,這裡的胞膜下陷將受體及其上的脂蛋白裹入胞中。內吞小泡同其他小泡融合,內容變酸性,成為胞內體。在酸性環境中受體同脂蛋白分離,隨分生出的小泡返回細胞膜。胞內體攜脂蛋白又同含水解酶的初級溶酶體融合,形成次級溶酶體。脂蛋白在次級溶酶體中被水解,釋出的膽固醇透過膜進入細胞質基質。

溶酶體和前述過氧化氫體都形成於戈爾吉氏體的凹面。凹面扁囊上不斷有膜泡形成,其中大部分攜帶著膜蛋白或含有分泌物,它們直接外運同細胞膜融合。有一小部分含有水解酶的留在胞內成為初級溶酶體。這些初級溶酶體可與胞內體融合,也可同已形成的次級溶酶體融合,為它們補充水解酶。

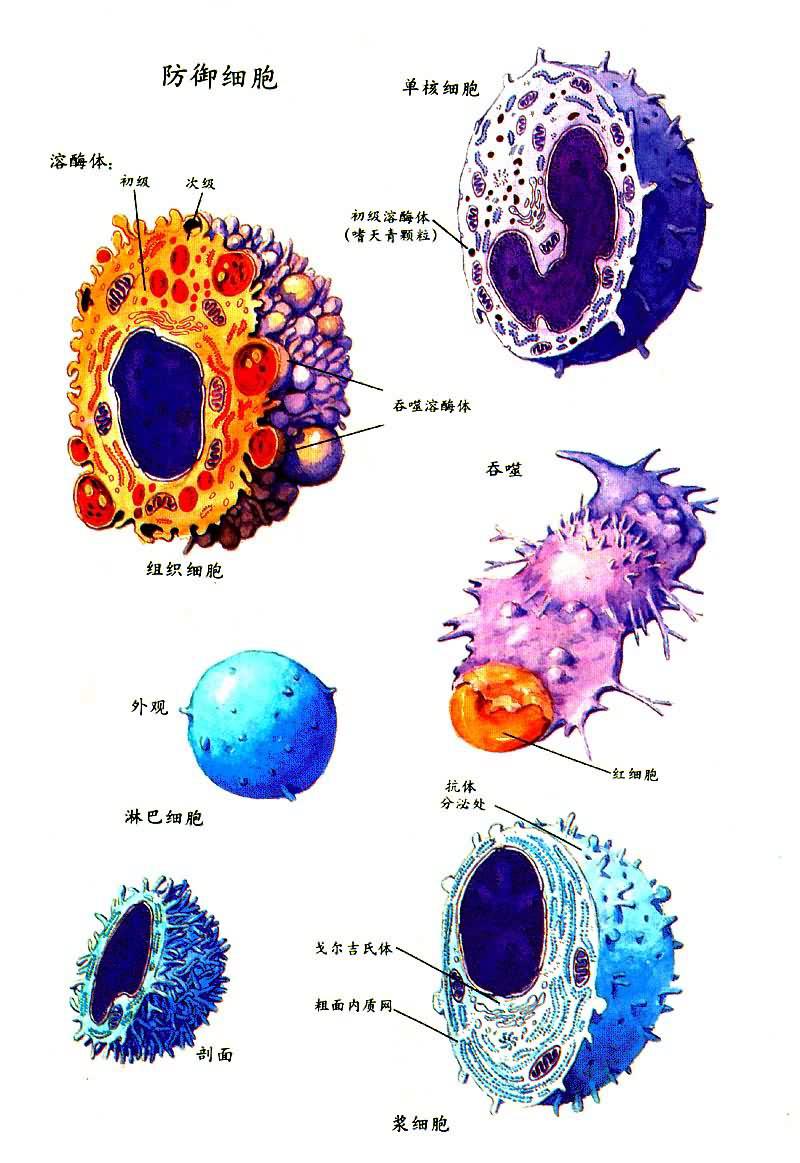

溶酶體參與許多生理活動。例如甲狀腺激素是在甲腺球蛋白上形成的;在腺細胞內,蛋白質中的酪氨酸被碘化繼而形成激素,不過激素仍聯在肽鏈中。整個蛋白質運至胞外貯於甲狀腺濾泡中,至分泌時蛋白質再被內吞入胞,在溶酶體內被水解,釋出的激素才能隨血液至靶細胞發揮作用。溶酶體還是殺滅微生物的重要武器。中性粒細胞內的嗜天青顆粒就是溶酶體。體表附著有免疫球蛋白的微生物更易被粒細胞吞噬。粒細胞一邊在吞噬,一邊就有溶酶體同吞噬泡融合,形成吞噬溶酶體。粒細胞溶酶體中的髓過氧化物酶等殺菌物質可殺死吞入的微生物。巨噬細胞也殺滅細菌,但它還處理體內廢舊細胞。據估計,人體中巨噬細胞每天吞噬1011個以上的廢舊紅細胞。溶酶體中不能消化的殘餘,在有的細胞中可被排出,但也常殘留在溶酶體內,甚至有的造成溶酶體破裂傷及細胞本身。

溶酶體特異水解酶的遺傳缺陷可導致有關大分子貯積在溶酶體中(溶酶體貯積癥)。癥狀視這種大分子平時降解的部位而定。如髓鞘質的降解發生障礙時主要是腦白質受影響,但粘多糖(糖氨聚糖)存在於全身,因而它的降解發生障礙時癥狀見於全身。一般說,腦、肝、脾、骨質往往是主訴所在。吞噬細胞防禦感染時也會遇到障礙。如結核桿菌雖被吞噬卻可產生一種物質阻礙吞噬體同初級溶酶體結合。麻風桿菌則具莢膜,在溶酶體中可抵抗水解酶的消化作用。有些被吞入的無機物質還可破壞溶酶體膜。如在矽肺和痛風病中,巨噬細胞和粒細胞分別吞入矽屑和尿酸結晶,但溶酶體膜被破壞,以致水解酶外泄造成細胞死亡和組織損傷。

細胞分化和組織 以上介紹的是一般細胞都有的結構,如生物膜、細胞質基質、核糖體以及在真核細胞中普遍存在的由生物膜圍成的細胞器(核、內質網、戈爾吉氏體、線粒體、溶酶體和過氧化氫體)。但在成人體內至少可以區分出200種以上的形態和功能各異的細胞,這是細胞分化的結果。人體細胞都有的蛋白質種數估計在5000~10000之間,但特化細胞卻可以制造其他細胞所沒有的產物如紅細胞中的血紅蛋白,這是因為編碼血紅蛋白的基因隻在這些細胞中得到表達。

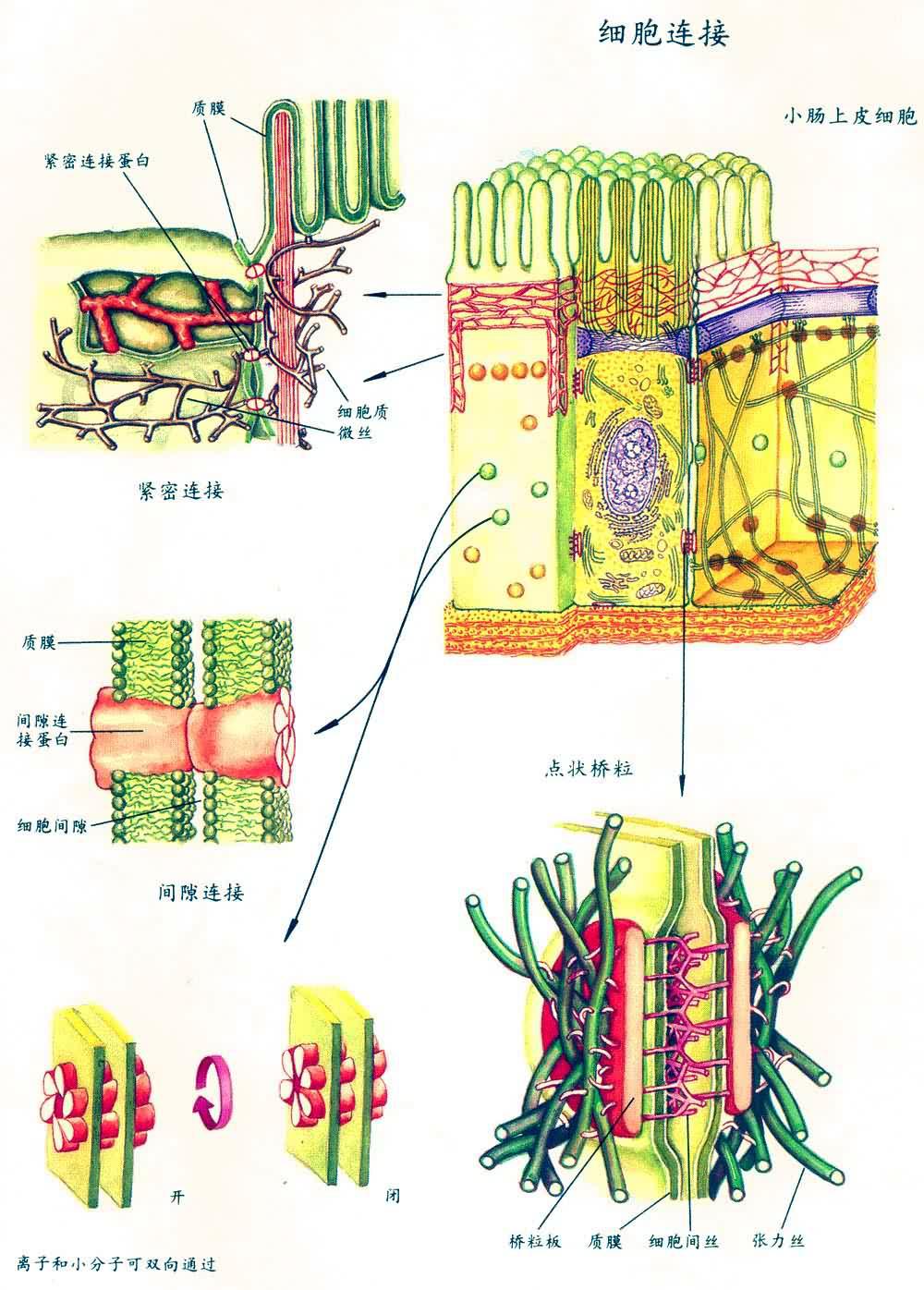

在生物體中,一種特化細胞或幾種緊密合作的特化細胞連同它們制造的細胞外間質進一步組合成組織。這些特化細胞之所以能聚合在一起依賴於它們之間的識別作用,這可能與細胞表面糖蛋白和糖脂上的多糖結構有關。這些細胞之間往往還出現一些特殊結構把它們緊密地連接在一起,稱細胞連接。許多細胞的特化功能隻有在組織層次才充分表現出來。一些相關組織進一步組合就形成心、肺、肝、脾等熟知的器官。(見彩圖)

細胞連接

細胞連接

一般可區分出上皮、結締、肌肉和神經等四大類組織。組織是光學顯微鏡水平的結構層次,而我們肉眼可見的已是器官層次。一般疾病也常按涉及的器官來分類,如肝臟病、心臟病等。不過如由組織的角度來分析,我們可以對器官有個更清晰的瞭解。許多器官隻是以一種組織為主,如肝臟基本是個上皮細胞的集合體,一切功能是在細胞內完成的,血管和膽管系統隻是保證代謝物質的出入。心臟主要由肌肉組織構成,細胞層次的功能活動隻是收縮,但器官層次的安排是機械式(壓縮泵),其整體功能是單向輸血。腦由神經組織構成,細胞層次的功能活動是傳導,但器官層次的安排是線路組合,其整體功能是信息處理,頗似電子計算機。有些器官可有兩種或兩種以上的主要組織,如小腸的上皮組織主管營養物的吸收而肌肉組織和神經組織則負責混合消化液和食物並推動它們前進。骨一方面起機械作用(負重和作為運動杠桿),但它還是個離子庫,其髓腔更是造血器官,間接協助輸氧(制造紅細胞)和防禦(制造吞噬細胞和淋巴細胞)。

上皮組織形成片層結構。片層結構是最基本的細胞組合形式,片層卷曲還可進一步形成管腔。在片層結構中,細胞在兩個維度上緊密相連,其間極少間質更無血管介入,但在另一維度上卻可同周圍發生物質或能量的交換。一大部分上皮包覆著體表或內部管腔(循環、消化、呼吸、泌尿等管道或胸、腹、心包等體腔)。上皮的一面(稱自由面,頂面或腔面)暴露於外界環境或管腔中。另一面(底面)則緊附在一層由它自己分泌的基底膜上,膜下常是結締組織,其中的血管為上皮提供營養或運送跨上皮轉運的代謝物質。上皮細胞的側面則靠細胞連接緊密相連。分泌腺也是由片層結構形成的,其分泌物或進入連通外界的管腔(外分泌)或進入血管(內分泌)。分泌管可重復分支使整個腺體成為團塊狀,失去片層結構外觀。

細胞連接在上皮組織中很發達。例如腸上皮細胞要選擇性地吸收營養就要防止物質由細胞間漏過。在細胞側面近腔面端有所謂緊密連結把細胞與細胞“封接”在一起,起到封閉或稱屏障作用。再一類連接起粘連固定作用,有似鉚釘,稱橋粒。還有一類連接在細胞間可運輸物質或傳遞信息,如普通存在的間隙連接,小分子物質可通過它轉運到鄰近細胞,還可借助離子流傳遞信息。

上皮組織可純為保護性,如表皮為多層細胞,細胞間有大量橋粒連接,內部更有眾多角質纖維相連,具一定機械強度。表皮中部顆粒細胞之間有角質封堵故不透水。但在呼吸、消化、泌尿等與外界連通的管腔,它們的主要功能是同外界進行物質交換,其中必然要有可通透代謝物的部位。在腎小球中,上皮有空隙,過濾的原尿隻通過一層基底膜。肺泡中也隻有薄薄的一層上皮,可供氣體自由出入。但在腸道和腎小管吸收營養素的位置,細胞為立方形或柱形,其中存在特異轉運機制,有時還需要供能(主動吸收)。這種上皮常稱吸收上皮,但吸收的物質並非供細胞自身使用,而是跨上皮轉運到體內。與之對應的分泌上皮一詞主要指腺上皮,但這並非跨上皮外運,而是分泌細胞自身制造的產物。內分泌功能包括代謝、生長、發育和生殖。外分泌功能更多樣,如消化、保護、調節表面張力、潤滑、哺育子代等等。此外,常歸於上皮組織的還有生殖上皮和神經上皮,後者包括味覺、嗅覺、聽覺和視覺上皮。某些上皮細胞還有特化結構,如氣管和輸卵管上皮的動纖毛以及聽覺和平衡覺上皮的靜纖毛。前者撥運東西(如粘液或卵子),後者可感受聲波或耳石及內淋巴造成的移動。

上皮組織與疾病關系密切。外傷時皮膚首當其沖,呼吸道及消化道粘膜還是常見感染入侵的第一關口。而且這些部位的創傷也會招致繼發感染。粘膜是分生迅速的組織,是腫瘤的好發部位。呼吸道、消化道和泌尿道中通透界面的病變還可引起體內代謝紊亂,如缺氧、二氧化碳瀦留、脫水、電解質紊亂、營養不良和氮質瀦留等。腺體病變則可造成內分泌紊亂、消化不良等。

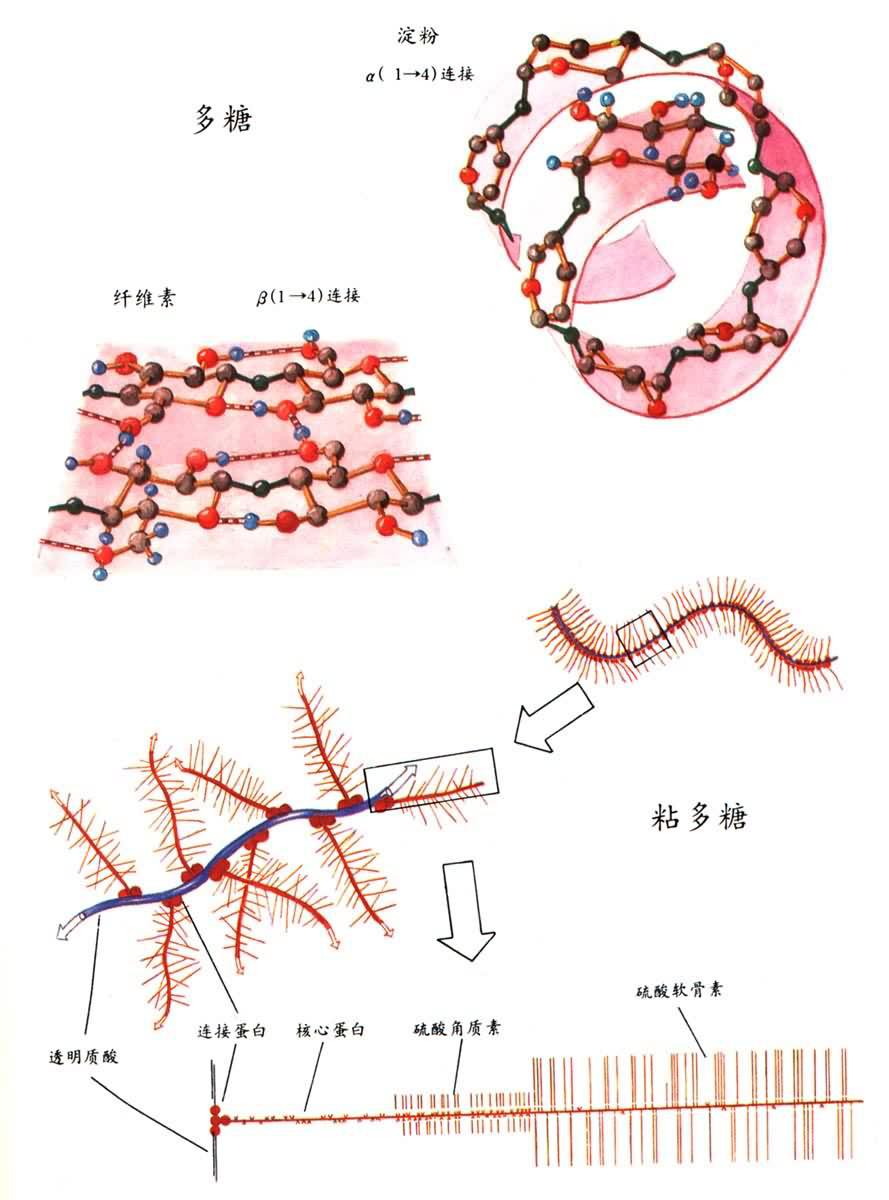

結締組織隻有少數幾種細胞但卻包含由這些細胞分泌的大量細胞外間質,其功能是支持和連接體內其他組織。肌腱、軟骨、硬骨和牙齒是明顯的例子,但疏松結締組織才是普遍存在的結締組織,見於一切皮膚、粘膜之下及各臟器之間。松散的結構允許兩側的組織相對移動。結締組織中的主要細胞因組織類型而異,包括:成纖維細胞(疏松結締組織、肌腱)、軟骨細胞(軟骨)、骨細胞(骨)、成牙質細胞(牙)、網狀細胞(淋巴、骨髓、脾)、脂肪細胞(脂肪組織)等;其中的間質就是它們制造的。此外,由骨髓來的巨噬細胞和肥大細胞也經常存在。間質的主要成分有二:蛋白質纖維和多糖親水膠體。纖維中以膠原纖維量最大;膠原蛋白占全身蛋白質的1/4。膠原纖維在疏松結締組織中排列松散,但在致密結締組織中排列規律緊密。它主要起抗拉作用。彈性纖維量較少,卷曲的肽鏈賦予它彈性;它主要見於皮膚、血管和肺等需要彈性的器官。多糖膠體主要由糖氨聚糖(過去稱粘多糖)組成。許多個直鏈多糖大分子可以同一根多肽鏈形成毛刷樣結構,稱蛋白聚糖。許多蛋白聚糖又可通過連結蛋白同一根稱為透明質酸的特殊糖氨聚糖組成更大的毛刷樣結構,稱蛋白聚糖聚合物。一般糖氨聚糖上往往結合有大量硫酸基和羧基,呈負性,可吸咐大量水分子。這水中常有代謝物質往來。甚至軟骨這樣致密的組織,因為沒有血管,也是從基質水份中吸取營養。硬挺的多糖鏈和其中容納的水份還為軟骨提供一定彈性,使關節軟骨能以耐沖擊。軟骨細胞和骨細胞就包埋在基質中。骨內因有鈣鹽沉積而具剛性和硬度,但其中的骨細胞卻必須借助骨小管系統取得營養。(見彩圖)

多糖和粘多糖

多糖和粘多糖

結締組織病指類風濕關節炎、系統性紅斑狼瘡、硬皮病、脈管炎、風濕熱等。這些病涉及多系統,可有發熱及關節、肌肉、血管、漿膜、肺、腎臟等的癥狀,主要同結締組織有關。這些病的發生可能包含免疫機制,如自身抗體破壞自傢組織或免疫復合物沉積在血管造成損傷。這組病也曾稱膠原病,但現知膠原組織真正受損的是另一組病,稱膠原障礙。這包括埃勒斯—當洛二氏綜合征、馬方式綜合征和成骨不全等病,大多是遺傳缺陷影響膠原蛋白的合成所致。在結締組織病中受損的還包括肌肉、血管和漿膜;在醫學上也常籠統地把這些組織歸於結締組織。

血液可視為是單獨一種液相組織,但它同結締組織有很多相近之處。血液運轉快,結締組織中組織液流動較慢,但兩者都是體液循環的一部分。經微血管壁和淋巴回流系統,兩者是相通的;有些防禦細胞也常往來於兩者之間。血液中非細胞成份相當於結締組織的間質,不同處隻是血液不能起支持和連接作用,它起的隻是運輸物質和傳遞信息的作用。紅細胞代表高度特化的細胞,在成熟時已把核及其他細胞器、核糖體等全都丟失。紅細胞不能分裂,不能合成蛋白,已失去有氧化謝的能力。這是因為它隻是依靠胞內的血紅蛋白攜氧而在血中被動漂流,但也正因此他的細胞膜很脆弱,易於破壞而導致溶血性貧血。免疫組織同血液和結締組織也密切相關;吞噬細胞和淋巴細胞等免疫細胞經常出現於血液中而結締組織更是發生免疫反應的主要場所。這方面最常見的病要數貧血;原料不足、造血障礙、溶血失血可導致不同類型的貧血。白血球更新快,白細胞的惡性變(白血病)也不少見。

肌肉組織中骨髂肌和心肌的特化程度都很高。骨髂肌纖維可長達幾十厘米,是由大量成肌細胞融並而成的合胞體。其中含有大量細胞核和線粒體。細胞質中合成的肌絲排列在中間將細胞器擠向四周。光面內質網相連,形成肌漿網,其中富含的鈣離子在神經刺激時可以釋放出來引起肌絲收縮。如此復雜的肌細胞已失去分裂能力。但另有一些未分化的成肌細胞就貼附在肌纖維旁邊作為儲備。肌肉損害時它們可分裂形成新的肌組織。

心肌細胞縱向相接;心肌細胞可有分叉,因而它們組成的肌纖維交聯成網。肌細胞交接處雙方胞突犬牙交錯,增加瞭牢度。細胞間的間隙連接可使生物電迅速傳遍肌網,造成同步收縮。

神經組織最為特殊。神經細胞在發育過程中要向四外伸出許多細胞突,大部分是接受信息的稱樹突,隻有一根最長是發出信息的稱軸突。軸突常按發育程序沿預定方向伸展直到同目標細胞(另一神經細胞,或肌細胞及腺細胞等效應細胞)建立聯系。這些聯系的最後確定可能還要受後天經驗的影響。神經細胞之間可以借助間隙連結進行電傳導,但更多見的是化學傳導,即借助神經遞質來傳遞信息。在所謂連結處(突觸)雙方並未接觸,隻是上遊神經放出的信息分子跨過間隙作用於下遊神經上的受體。一個神經可以同上千個其他神經發生聯系,但後天經驗可以鞏固某些聯系使成為慣用通路,也可以抑制某些聯系。這樣已建立特定聯系的神經細胞是不能分裂的。其他可作儲備的神經細胞也無法再經歷同樣發育歷程建立同樣的聯系。故神經細胞的損傷難以復原。神經系統中還有10倍以上數量的膠質細胞。它們為神經細胞提供支持,參於神經遞質代謝,調節離子環境,為神經軸突裝備絕緣髓鞘等。

總的說,肌肉和神經細胞高度特化基本不再分裂,因而也極少發生腫瘤。顱內腫瘤主要是轉移瘤和膠質瘤,但因顱腔體積固定故病理良性的腫瘤也可能致死。因再生能力的缺乏或不足,最大的威脅是創傷。外傷易致肌肉損傷,而腦血管意外是神經科最重要疾病之一。

防禦細胞

防禦細胞