吸蟲寄生於人體引起的疾病。吸蟲在分類上屬扁形動物門的吸蟲綱。此綱又分單殖亞綱、盾盤亞綱和複殖亞綱,前二種無寄生於人類者,與醫學有關的吸蟲均屬複殖亞綱。複殖吸蟲的種類繁多,寄生於幾乎所有的脊椎動物,其中不少種類寄生於人體。中國常見的吸蟲病有:日本血吸蟲病、中華分支睪吸蟲病、並殖吸蟲病、薑片蟲病、肝片吸蟲病、棘口吸蟲病、異形吸蟲病和雙腔吸蟲病等。各種吸蟲病因蟲種和寄生部位不同表現各異,可以引起小腸的炎癥和出血、肝硬變、肺和腦的膿腫等。

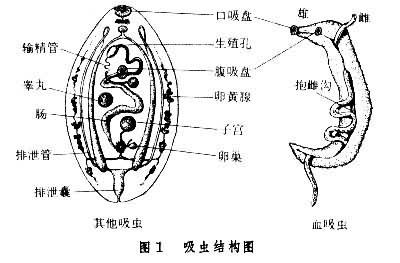

各種吸蟲的形狀和大小極為不同,多數為扁卵圓形或舌形,腹背扁平,兩側對稱,一般有吸盤,復殖亞綱有兩個吸盤(口吸盤和腹吸盤)(圖1),吸盤的位置、大小和數目可作為分類的依據。吸蟲體表稱皮層,有吸收營養的功能,由一層無細胞結構的合體細胞層包被,含細胞核的細胞體部在肌層之下,以小管與合胞體層相連通。體表有皮棘和乳突,體內有各種器官,無體腔。消化器官包括口、咽、食管和腸支。腸一般分兩支,以盲端終,腸管內有微絨毛,助攝取營養,多無肛門,未吸收的食物殘渣經口排出。多數吸蟲是雌雄同體,僅裂體吸蟲科為雌雄異體。生殖器官的形態、位置等可作為鑒別蟲種的依據。

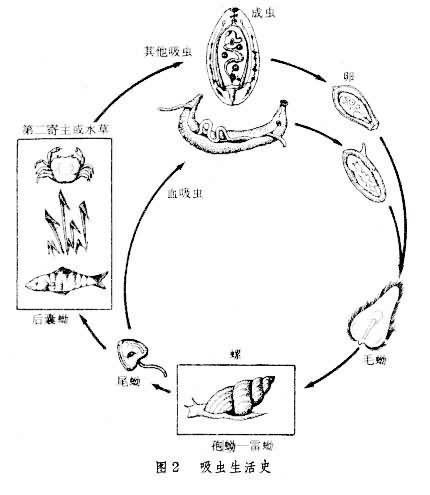

在復殖類吸蟲的生活史有無性世代和有性世代的交替及中間寄主和終寄主的更換(圖2)。中間寄主一或兩個,一般以螺類作為第一中間寄主,在中間寄主體內進行無性的幼體增殖。無性世代包括毛蚴、孢蚴、雷蚴、尾蚴及囊蚴(後期尾蚴)。成蟲為有性世代,從成蟲排出的蟲卵,可以是單個卵細胞、多個細胞或含已發育成熟的毛蚴,前二者需在水中繼續發育,蟲卵中的成熟毛蚴,有的蟲科(血吸蟲、肝片吸蟲)是在水中孵出後才侵入貝類中間寄主繼續發育,有的種類(胰吸蟲、中華分支睪吸蟲等),其蟲卵須被螺螄吞食後,在螺體內孵出,完成發育。毛蚴很小,呈橢圓形,體表被有纖毛,體前端有一個頂腺和兩個頭腺,體後端有數個由生殖細胞分裂形成的胚細胞團,是形成孢蚴和雷蚴的胚胎。毛蚴侵入螺組織後,在淋巴系統內發育為孢蚴。孢蚴能在寄主體內移動並吸收營養物質,對寄主產生損害。以後,胚團發育成為子孢蚴或雷蚴。雷蚴呈長袋形,具口、咽和單一盲端腸支,有些雷蚴能用腸支進行消化。雷蚴體內的胚細胞團可分化發育為大量的尾蚴。尾蚴分體部和尾部,有吸盤、原始腸管、排泄器官及多種功能的單細胞腺體,尾部單一(中華分支睪吸蟲)或分叉(血吸蟲)。尾蚴由螺體逸出,侵入第二中間寄主,脫去尾部,形成囊蚴。囊蚴是吸蟲幼蟲期的感染階段,通過各種途徑進入人體。有的吸蟲沒有雷蚴和囊蚴階段,尾蚴直接侵入人體(血吸蟲),尾蚴乃為感染階段。

吸蟲在終寄主體內的寄生部位因蟲種而異,如中華分支睪吸蟲寄生在肝膽管,薑片蟲寄生在小腸。當吸蟲在感染期侵入人體(尾蚴經皮膚或囊蚴經口)後,除直接寄生腸道外,均有一段體內移行過程才到達寄生部位,這時對寄主機體可產生破壞組織和致敏引起免疫應答,導致各種疾病的發生。成蟲寄生期長,且不斷產卵,這些對寄主機體均可產生致病作用。一般而言,寄生於膽管、血管和組織內的吸蟲,其致病和免疫原性可能大於寄生在腸道內的。如中華分支睪吸蟲寄生在肝膽管,由於其機械和化學性刺激可引起肝硬變。寄生在小腸的薑片蟲可引起局部的炎癥和出血。並殖吸蟲引起肺、腦膿腫。血吸蟲的蟲卵在腸粘膜和肝臟造成肉芽腫和纖維病變,最後可引起肝硬變。

根據當地飲食習慣、流行病史及臨床表現可疑及本病,糞便中發現蟲卵即可確診。皮內試驗、補體結合、間接血凝、酶聯免疫吸附等免疫診斷試驗,對診斷也有重要參考價值。防治工作應采取綜合性措施,抓好經口、經皮膚傳播的重要環節,教育人們不吃未熟的魚蝦。常用的治療藥物有吡喹酮、丙硫苯咪唑等。