動脈管壁限局性的永久性異常擴張。大多數動脈瘤屬於真性動脈瘤,即動脈瘤壁的構成與正常動脈壁相同;有內膜、中膜與外膜三層。其主要病因為動脈硬化,中層彈力膜斷裂,薄弱,動脈周徑逐漸擴大;其次為感染或其他炎癥引起的退行性變性;少數為先天性動脈中膜缺陷。損傷性動脈瘤是假性動脈瘤的主要類型。假性動脈瘤又名搏動性血腫,動脈壁受損傷後,內膜及血管周圍組織構成動脈瘤壁,其內常有多量血凝塊,管腔卻異常狹窄。動脈瘤可以發生在軀幹、肢體及內臟等全身各處。直徑自1~2mm的顱內小動動脈至直徑10cm以上的主動脈均可發生動脈瘤。動脈瘤不論大小,其主要危險在於破裂後繼發出血,常可致命。瘤體內因管壁粗糙,血流異常,常形成血栓充滿瘤腔使血流受阻,或血栓脫落後,造成肢體主要血管栓塞導致肢體缺血甚至發生壞疽。因此,動脈瘤的診斷一旦確立應當采取積極的外科治療。

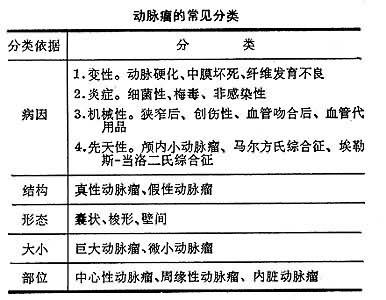

病因與分類 因依據不同而有多種分類方法,常見者見表。

動脈瘤的常見分類

不論病因屬何類,動脈瘤形成的基本原因可歸納為兩類:①血管壁本身因先天或後天發生的病變,造成血管壁完整性破壞或出現薄弱區域;②加於血管壁上的機械應力。在常見的動脈瘤中,兩種因素在其發展中所起的作用不同,管壁薄弱或缺損幾乎在所有的動脈瘤中都是重要因素。

動脈瘤中最常見的病因為動脈硬化,腹主動脈與膕動脈是常見的部位。動脈硬化時,動脈中膜病變的原因尚無定論;它與體質、衰老、長期持續機械作用力的作用,尤其是患高血壓時,管壁的退行性變性等均有密切關系。

先天性動脈瘤一詞,顯然不很確切,實際上是指動脈壁有先天性缺陷,並非出生後就已存在動脈瘤。這一類包括三種疾病:①由顱內動脈限局性中膜缺陷形成的顱內小動脈瘤,常發生在動脈分支處,由於缺乏中膜支持,動脈內膜由此疝出,破裂後成為自發性蛛網膜下腔出血最常見的原因。②馬爾方氏綜合征,全身性彈力組織的發育缺陷。在動脈表現為囊性中膜壞死,而成為壁間動脈瘤的成因。③埃勒斯-當洛二氏綜合征,由於此病患者膠原形成與排列有缺陷,外傷後易出血,創傷不易愈合,也常發生壁間動脈瘤。

損傷性動脈瘤多發生於動脈穿透傷後數日或數周內。周圍組織將血凝塊限局包繞形成血腫,共同構成瘤壁,血腫仍與血流交通,而成為搏動性血腫。這種動脈瘤破裂的危險較大。

臨床表現 由於動脈瘤的部位和大小不同以及是否存在並發癥,而有不同的臨床表現。腫塊是病人就診最常見的原因。它可呈圓形、橢圓形或梭形。腫塊的表面光滑,觸之有與脈率一致的膨脹性搏動。由於動脈瘤漸漸增大,牽拉或壓迫周圍組織可產生疼痛,常為脹痛或跳痛。若壓迫骨質或神經時,並可出現放射性痛,即由受壓神經支配區域產生的疼痛。胸腔內主動脈動脈瘤,多數在體表摸不到腫塊,但多數有胸背部疼痛,疼痛程度和性質的改變,往往反映動脈瘤的病理演變過程,瘤體迅速增大或破裂前,疼痛常驟然加劇,常是不良的預兆。動脈瘤腔內形成的血栓,使動脈腔狹窄,血流減少,或血栓脫落引起瘤體遠端動脈管腔阻塞,引起相應器官或肢體供血不全的癥狀,若腦部缺血可出現暈厥、癱瘓,甚至昏迷等癥狀,肢體缺血可出現麻木、發涼、疼痛、無力以至運動障礙。此外,根據動脈瘤的部位可破裂大量出血至體腔內,或破入氣管引起咯血,也可破入腸道嘔血或便血,甚至破入心包造成心包填塞,均可致命。動脈瘤破裂的危險與瘤體大小直接相關。

診斷 物理檢查對動脈瘤的診斷非常重要。除觸診摸到搏動性腫塊以外,於動脈瘤部位,可以聽到收縮期雜音,雜音的性質與響度因瘤壁厚度、血流速度不同而異。瘤體若不為血栓充滿,不但可聽到雜音,也可觸到與脈搏一致的震顫。若能將瘤體近心端動脈血管壓迫,使血流減少或暫時中斷,上述的體征變為不明顯或消失則更可證實診斷。位於肢體的動脈瘤,因瘤體壓迫並行的靜脈或淋巴管,可以引起淺靜脈怒張及淋巴回流障礙──淋巴水腫。驗證診斷的輔助檢查,首先采取實時超聲檢查,它可以幫助確定瘤體大小、瘤壁厚度及搏動范圍。為瞭解動脈瘤內壁、血流動態以及遠端血液供應狀態,為手術治療作好充分準備,確定適宜的治療方案,動脈造影是不可缺少的檢查方法。

治療 20世紀後葉,隨著體外循環與低溫麻醉的進步,血管外科技術與血管代用品的進展,選擇性動脈瘤切除術的危險已由12~15%降至3~5%,應依據動脈瘤的部位、范圍、大小及有無合並感染等其他並發癥以及病人的全身狀況選用適宜的手術治療方法。一般狀況良好,無手術禁忌時,仍以動脈瘤切除,血管重建手術的效果最好。瘤體切除後,若自體血管長度不足以恢復連續時,可行自體、異體或人造血管進行移植。