簡是中國古代用於書寫的狹長竹木片。若幹簡編連起來就成為冊。古書裏往往把“冊”寫作同音字“策”。在植物纖維紙流行以前,簡冊是主要的書寫材料。

《尚書·多士》說“惟殷先人有冊有典”。甲骨文裏有“冊”字,作

等形,豎畫代表簡,

等形,豎畫代表簡,

或叾代表纏在簡上的編繩。可見至遲在三千多年前的商代已經有簡冊瞭。商代人是否已經把帛用作書寫材料,現在還不清楚。周、秦、漢各代都是簡、帛並用的。但帛的價值高,遠不如簡冊使用得普遍。東漢中期蔡倫改進造紙方法以後,紙開始成為重要的書寫材料。但是紙的普及有一個過程。在魏晉時代,雖然私傢已經越來越普遍地使用紙,官府文書仍多用簡冊。到瞭南北朝時代,簡冊才基本絕跡。

或叾代表纏在簡上的編繩。可見至遲在三千多年前的商代已經有簡冊瞭。商代人是否已經把帛用作書寫材料,現在還不清楚。周、秦、漢各代都是簡、帛並用的。但帛的價值高,遠不如簡冊使用得普遍。東漢中期蔡倫改進造紙方法以後,紙開始成為重要的書寫材料。但是紙的普及有一個過程。在魏晉時代,雖然私傢已經越來越普遍地使用紙,官府文書仍多用簡冊。到瞭南北朝時代,簡冊才基本絕跡。

考古發現的簡冊實物中,最古的是1978年湖北隨縣曾侯乙墓出土的戰國初期簡,數量最多的是漢簡。此外,魏晉簡、秦簡和戰國時代的楚簡也都有發現。

簡的寬度一般在0.5~1厘米左右。長度往往視用途而異。例如在漢代,官府用的正式法律文本用三尺或二尺四寸長的簡(當時的一尺大約相當於23厘米左右),重要的儒傢經典用二尺四寸簡,最常用的簡長一尺,此外還有二尺、一尺二寸、一尺一寸和短於一尺的簡。木簡古代多稱為札;簡最初可能是竹簡的專稱,後來兼指木札。簡冊通常用絲繩或麻繩編連,以編兩道或三道為最常見。一般先把簡編成冊,然後再書寫。每冊的簡數不一,主要取決於書寫的內容以及攜帶、閱讀是否方便。收藏簡冊時,以末簡為軸卷成一卷,講究的還在外面加書囊。考古發現的簡冊,年代久遠,編繩幾乎都已朽斷。隻有西北地區發現的漢簡,由於當地氣候幹燥,有極少數還保持著編連成冊的原貌。例如1930年發現的居延漢簡中就有一冊由七十七枚木簡編成的永元兵物簿。

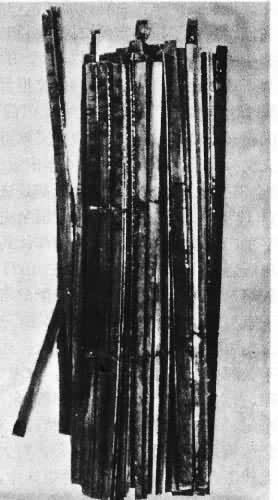

尚存編綸二道的西漢竹簡冊 湖南長沙馬王堆出土

尚存編綸二道的西漢竹簡冊 湖南長沙馬王堆出土

簡一般隻寫一行字。可以寫幾行字的寬木板稱為“方”或“牘”。書信往往寫在一尺長的木牘上,所以有“尺牘”之名。漢代還有比一般的簡稍寬,通常寫兩行字的簡,稱做“兩行”。

簡牘的書寫,用毛筆和墨。古書中提到“漆書”,但是在考古發掘中還沒有發現過漆書的簡冊。刪改簡上的文字要用書刀,因此古人常以“刀、筆”並提。過去有人據此認為古人在簡上用刀刻字,則是誤解。