杜甫

杜甫

唐代大詩人。字子美。曾自稱少陵野老,故後世多稱少陵。祖籍襄陽,生於洛州鞏縣(今河南鞏縣東北)。少年時即以詩賦受長者稱許,並曾遊歷吳、越、齊、趙。二十五歲考進士不第。天寶三載(744)與大詩人李白於洛陽相遇,曾同遊梁、宋、齊、、魯。五載,西進長安,次年應舉,再次落第。在長安將近十年,以賣藥都市、寄食朋友為生,貧病交集,思想和創作發生瞭很大變化。十四載獻《三大禮賦》,唐玄宗李隆基奇之,召試文章,授京兆府兵曹參軍。安史之亂爆發,次年,安祿山攻陷長安,玄宗奔蜀,肅宗即位靈武。甫投奔靈武,途中為叛軍俘獲,羈陷長安近一年。後逃出,至鳳翔投奔肅宗,拜左拾遺,故世稱杜拾遺。長安收復後,隨肅宗返長安,半年後出為華州司功參軍。次年戰火復熾,關輔饑饉,乃棄官西走,經天水(今屬甘肅)、同谷(今甘肅成縣)入蜀,靠友人資助,於成都西郊浣花溪畔築草堂以居(見彩圖)。

杜甫草堂 四川成都浣花溪畔

甫居草堂前後六年,其間流落梓州(今四川三臺)、閬州(今四川閬中)兩年,一度任劍南節度使嚴武參謀,武保薦杜甫為檢校工部員外郎,故世稱杜工部。晚年攜傢經水路出蜀,至夔州(今四川奉節東)又滯留兩年。出峽後飄泊於荊、湘,以舟為傢,居無常所,欲北返而不得。唐代宗大歷五年(770)病死湘江之上。

杜甫草堂 四川成都浣花溪畔

甫居草堂前後六年,其間流落梓州(今四川三臺)、閬州(今四川閬中)兩年,一度任劍南節度使嚴武參謀,武保薦杜甫為檢校工部員外郎,故世稱杜工部。晚年攜傢經水路出蜀,至夔州(今四川奉節東)又滯留兩年。出峽後飄泊於荊、湘,以舟為傢,居無常所,欲北返而不得。唐代宗大歷五年(770)病死湘江之上。

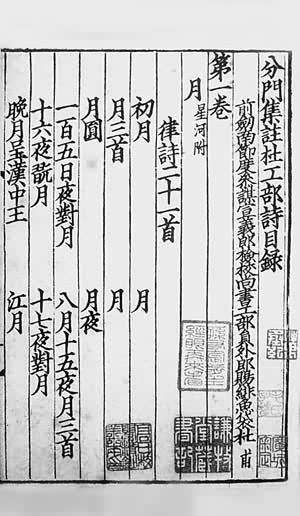

《杜工部詩集》(宋刻本)

《杜工部詩集》(宋刻本)

杜詩向以反映現實和憂國憂民備受推重,有詩史之譽。現存一千四百五十八首杜詩當中,三十五歲入京之前所作僅二十四首,其中惟《望嶽》、《房兵曹胡馬詩》、《畫鷹》三首較有特色,屬於寫景詠物之作。入京之後,由於長期不得入仕,處境困苦,使他逐漸接近社會下層,並對社會弊端有瞭深切感受,於是寫下《兵車行》和《麗人行》,從兩個極端反映瞭天寶年間的社會真實。但這樣的名篇在其居留長安時期的詩作中尚屬鳳毛麟角。十年間寫詩不足百首,且多屬於陳情述德之作。安史之亂爆發,十年來追求功名之心終告結束,此刻寫下瞭名篇《自京赴奉先縣詠懷》,“朱門酒肉臭,路有凍死骨”的詩句,既是叛軍攻陷長安前的一幅社會縮影,也包含詩人自己的切身哀痛;個人的窮困和人民的命運相溝通,杜詩成為一代詩史即由此開始。以後,他陸續寫下《哀王孫》、《悲陳陶》、《悲青坂》、《哀江頭》、《北征》、《羌村》以及三吏(《新安吏》、《潼關吏》、《石壕吏》)、三別(《新婚別》、《垂老別》、《無傢別》)等一系列以直陳時事為主的古詩,用一幅幅慘絕人寰的社會畫面,充分反映出戰爭的殘酷和時代的悲劇性。以秦州詩為轉折的後期杜詩,不再以直陳時事為主,而是以自嘆身世為主,社會時事已淡化為時隱時現的背景。但杜詩並未因此失去其詩史性質。其名篇如《宿府》、《登樓》、《白帝》、《閣夜》、《登高》、《秋興》、《詠懷古跡》、《登嶽陽樓》等,無不是身世自嘆與憂國、傷時、憫民之情和諧交織。同時還有另一類作品,如《客至》、《春夜喜雨》、《燕子來舟中作》、《小寒食舟中作》等,詩歌意境雍容閑澹,情致委婉,不迫不露,表達瞭作者日常生活中某種體察入微的獨特感受。這類作品以其豐富的情趣反映作者對生活的熱愛,同樣是杜詩中的珍品。

杜甫和李白一樣,對中晚唐以及後世詩人產生瞭廣泛而深刻的影響。他是中國文學史上最偉大的現實主義詩人。杜甫在藝術上被公認為唐詩集大成者,律詩成就尤其顯著,特別是後期七律,最能體現杜詩沉鬱頓挫的典型風格,屬對精切而毫無斧鑿痕,高度凝煉卻又揮灑自如,代表著唐代近體詩的最高成就。

杜集歷代註本甚多,以宋郭知達編《九傢集註杜詩》、清錢謙益《錢註杜詩》、仇兆鰲《杜少陵集詳註》、浦起龍《讀杜心解》、楊倫《杜詩鏡銓》等較著名。