中國春秋末期,吳國出兵深入楚地,在柏舉(今湖北麻城東北,一說湖北漢川北)擊敗楚軍主力、繼而佔領楚都的遠程進攻戰。

吳、楚雞父之戰後,兩國爭奪江淮霸權的鬥爭日益加劇。周敬王十四年(西元前506),楚攻蔡國(今河南新蔡),蔡向吳求救。吳乘機傾全力攻楚。當時,楚國雖地廣兵多,但已喪失淮水流域戰略要點,且吳國多年分兵輪番擊楚,已使楚疲於奔命,國力耗損;居於楚北側的蔡、唐(今湖北隨州西北)兩國,不堪楚國橫暴勒索,自願助吳攻楚。吳國國決定避開楚國正面,從其守備薄弱的東北部實施迂回奔襲,直搗腹地。

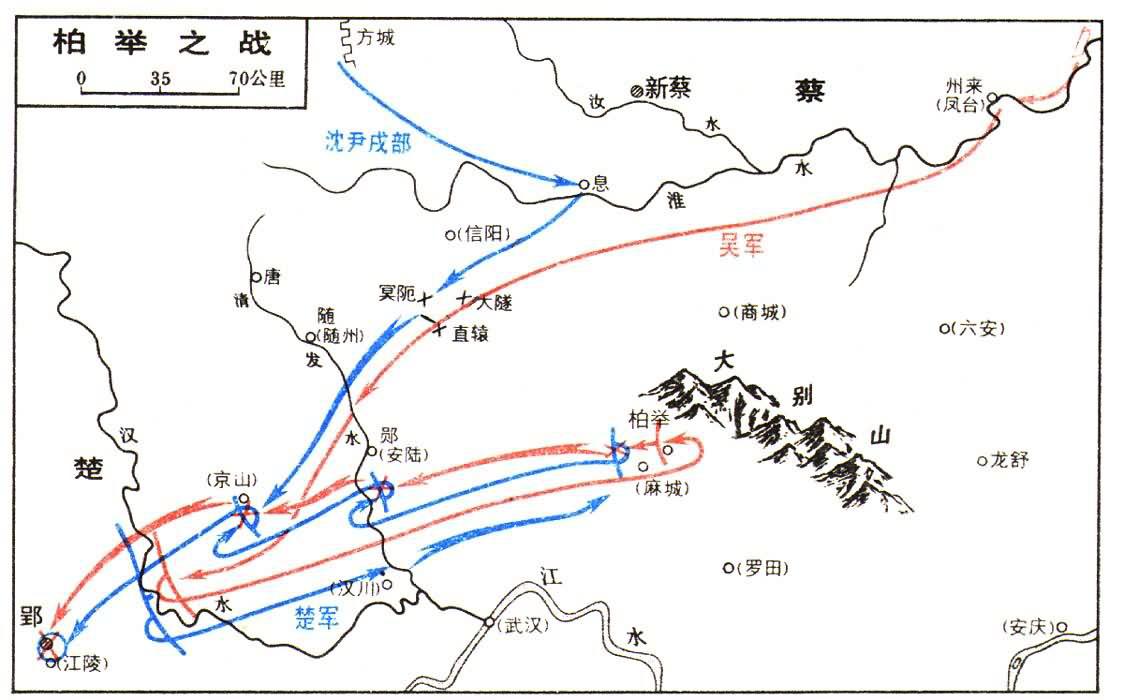

冬,吳王闔閭率其弟夫概及謀臣武將伍員、伯嚭、孫武等,揮軍溯淮水西進。至淮汭(今安徽鳳臺附近,一說河南潢川西北)舍舟登陸,以3500精銳士卒為前鋒,在蔡、唐軍導引下,越過楚北部的大隧、直轅、冥阨三關險隘(在今河南信陽南),直抵漢水東岸。楚昭王急派令尹子常(即囊瓦)及左司馬沈尹戌、武城大夫黑、大夫史皇等,率軍趕至漢水西岸抵禦。並按沈尹戌建議,由子常堅守漢水西岸,正面牽制吳軍,沈尹戌北上率方城(今河南方城縣境)一帶楚軍,迂回至吳軍側後,毀吳舟,塞三關,斷其歸路,爾後與子常軍實施前後夾擊。但子常貪功,不待沈尹戌軍完成迂回行動,擅自率主力渡漢水列陣。吳軍鑒於楚軍勢盛,並為免遭前後夾擊,即由漢水東岸後退。子常企圖速勝,緊追吳軍,在小別(山名,今湖北漢川東南)至大別(今湖北境大別山脈)間,三戰不利,銳氣受挫。

柏舉之戰

柏舉之戰

十一月十八,吳軍在柏舉迎戰楚軍。夫概認為,子常不得人心,軍無死戰之志,即率5000士卒猛擊子常軍。楚軍一觸即潰,陣勢大亂。闔閭先是謹慎而不同意夫概先發制人,及見突擊成功,迅即投入主力,乘勢擴張戰果。子常驚惶失措,棄軍逃奔鄭國,史皇戰死,楚軍主力遭重創後向西潰逃。吳軍乘勝追擊,在清發水(今湖北溳水),用夫概半渡而擊的計謀,再殲楚軍一部。至雍澨(今湖北京山西南),恰與由息(今河南息縣西南)回救的沈尹戌軍遭遇。經反復拼殺,沈尹戌傷重身亡,楚軍失去指揮,慘敗潰逃。十一月二十八,吳軍攻入楚都郢城(今湖北江陵西北),楚昭王逃奔隨國(今湖北隨州),後求得秦國出兵援救,楚國才免於滅亡。

此戰,吳軍靈活機動,因敵用兵,以迂回奔襲、後退疲敵、尋機決戰、深遠追擊的戰法而取勝,是中國古代的著名戰例。