丹麥首都,最大城市,經濟、文化中心和主要交通樞紐。城市大部分位於西蘭島東部,小部分在阿邁厄島北部,兩者有大橋相聯。東臨厄勒海峽,同瑞典隔海相望,扼波羅的海航運要衝,地理位置十分重要。市區面積88平方公裡,人口49.9萬;大哥本哈根面積620平方公裡,人口138.2萬,占全國1/4以上(1981)。

地勢平坦,海岸多由人工填築。厄勒海峽經疏浚後,大型海輪通行無阻。冬季一般無嚴重冰凍。氣候溫和,1月平均氣溫-1℃,7月155℃,年降水量700毫米,季節分配均勻。

公元900年時為西蘭島東岸1個小漁村,名哈文,意即“港口”。1167年在岸外小島上建起城堡,以抗禦海盜侵襲。此後貿易和航運日漸發展,1254年成為重要港口城市(哥本哈根意即“商人的港口”)。1445年起成為丹麥首都。16世紀末,貿易發達,人口顯著增多,市區不斷擴大,經填海造陸,市區與斯特蘭德霍爾姆島連成一片,西蘭島與阿邁厄島之間的加爾維佈特海峽也日趨狹窄。19世紀進入工業化時代,發展更為迅速。1847年鋪設第一條鐵路。1856年拆除城墻後,城市不斷向兩翼擴展,此後一個世紀內面積擴大近10倍,人口亦由18世紀末的10萬人增加到19世紀末的45萬人,至第二次世界大戰前夕已成為百萬人口的大都市。60年代以來,建築群向市郊伸展,市區人口趨於減少。

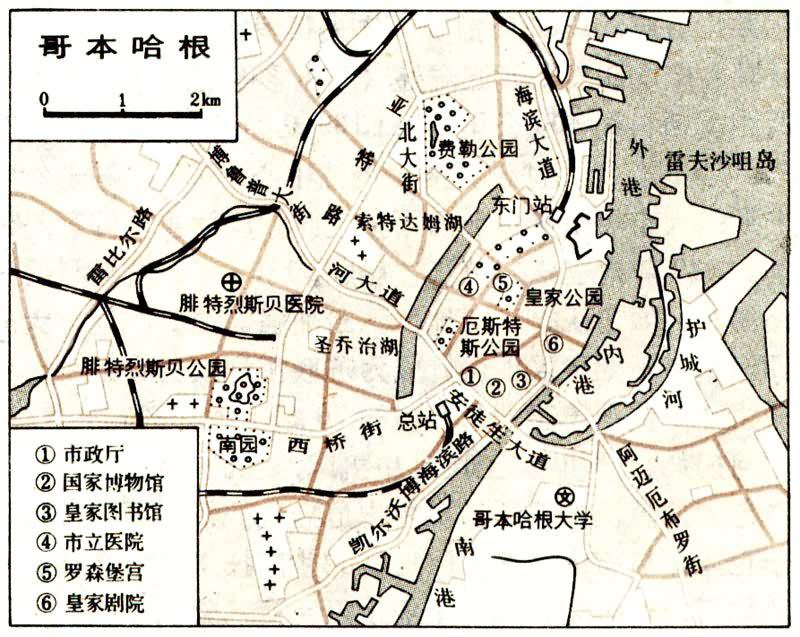

大哥本哈根區工業生產占全國1/3以上,主要有食品、機器制造、造船、精密機械、化工、紡織、陶瓷、印刷等部門。食品、船舶、柴油機等產品在世界市場上享有很高聲譽。海港分為北港、內港、外港和南港。北港是主要的遠洋港區,1894年北海-波羅的海運河通航,北港被辟為自由港,近年建設瞭大型集裝箱碼頭;外港是油輪專用碼頭,水深達11.5米;內港水淺,主要供渡輪(至瑞典馬爾默)和近海船舶停泊。整個港區共有60多個泊位,碼頭總長達30餘公裡,年吞吐量600~700萬噸,占全國1/8左右,其中2/3以上是散裝貨物。主要輸入石油、煤炭、金屬、糧食、化工原料、棉紗等,輸出工業制成品、肉類和奶制品。在阿邁厄島東側的卡斯特魯普有國際航空港。有數條鐵路和公路經輪渡聯結國內外城市。因輪渡十分繁忙,現已著手建設通厄勒海峽中薩爾特島的海底隧道,和由該島通瑞典馬爾默的跨海大橋。

高等學府有創建於1479年的哥本哈根大學以及丹麥技術大學、丹麥理工大學、丹麥工程學院、皇傢音樂學院等,還有北歐最大的動物園以及植物園、國傢博物館、藝術畫廊等。在海邊建有世界聞名的美人魚銅像(出自安徒生的童話),常被當作該市的象征。(見彩圖)

丹麥首都哥本哈根美人魚銅像

丹麥首都哥本哈根美人魚銅像

按發展特點和主要職能,全市可分為三大部分:①老城區。位於加爾維佈特海峽西側,是商業、文化和行政管理中心,皇宮、議會、政府各部門及重要的文化設施和公共建築物均集中於此。中部的市政廳廣場為全市的中心,廣場上聳立著高106米的市政廳塔樓,為全市最高的建築之一。②港區和阿邁厄島北部。分佈著商港、軍港、造船廠、水上飛行基地、飛機場,基本職能是交通運輸。③新城區。是老城區向西、南、北3面不斷擴展而成的新區,主要為住宅區,面積占全市的大部分。街道寬闊,建有眾多的園林和豪華的別墅,與老城區之間由電氣化鐵路和多條公路連接。