郭守敬

郭守敬

元朝天文學傢和水利專傢。字若思。順德邢臺人。祖父郭榮精通五經、算數、水利。郭守敬幼承傢學,後從天文學傢劉秉忠學習,所以少年時代在數學、水利學和天文學等方面受到良好的教育。十五六歲時得到一幅有關計時器“蓮花漏”圖,“已能盡究究其理”。二十歲時他負責指導疏浚傢鄉的河道和修復淹沒多年的石橋。

中統三年(1262)因劉秉忠的同學、左丞張文謙推薦,郭守敬受到元世祖忽必烈的召見,面陳水利建議六條,即被任命為提舉諸路河渠。次年,升為副河渠使。至元元年(1264),郭守敬奉命修浚西夏(今寧夏一帶)境內的唐來、漢延等古渠,更立閘堰,使當地的農田得到灌溉,事後升任都水少監。十三年,都水監並入工部,郭守敬任工部郎中。同年,忽必烈根據劉秉忠生前的建議,命張文謙等主持修訂新歷,郭守敬與王恂(1235~1281)受命率南北日官進行實測,提出瞭“歷之本在於測驗,而測驗之器莫先儀表”的正確主張。他先後制造瞭簡儀、高表、仰儀、正方案等近二十件天文儀器,這些儀器頗多創造性,大大提高瞭觀測精度,對元、明時期天文研究的影響極為深遠。明末來中國的德國傳教士湯若望稱贊郭守敬為“中國的第谷”。十六年,太史局擴建為太史院,王恂任太史令,郭守敬任同知太史院事。同年,在郭守敬領導下開展瞭全國范圍的天文測量,“東至高麗,西極滇池,南逾朱崖,北盡鐵勒,四海測驗,凡二十七所”。其中河南登封的觀星臺和“量天尺”至今猶存。(見彩圖)。

河南登封觀星臺

郭守敬為改革歷法,進行天文觀測而建

十七年,《授時歷》告成,為中國歷史上一部精良的歷法。十八年,太史令王恂去世,郭守敬承擔太史院的全部工作,同時陸續整理成《推步》、《立成》等多種著作。二十三年,升任太史令。二十八年,郭守敬兼領都水監事,領導開辟

大都水源的白浮堰,開鑿由通州到大都積水潭(今北京什剎海)的大運河最北一段──通惠河的修建工程。他不僅根據大都的地形地貌解決瞭通惠河的水源問題,而且按地形地貌變化及水位落差,在運河中設閘壩、鬥門,解決瞭河水的水量和水位。三十一年,任昭文館大學士,兼知太史院事。朝廷不許郭守敬卸職,任事直到八十六歲去世時為止。

河南登封觀星臺

郭守敬為改革歷法,進行天文觀測而建

十七年,《授時歷》告成,為中國歷史上一部精良的歷法。十八年,太史令王恂去世,郭守敬承擔太史院的全部工作,同時陸續整理成《推步》、《立成》等多種著作。二十三年,升任太史令。二十八年,郭守敬兼領都水監事,領導開辟

大都水源的白浮堰,開鑿由通州到大都積水潭(今北京什剎海)的大運河最北一段──通惠河的修建工程。他不僅根據大都的地形地貌解決瞭通惠河的水源問題,而且按地形地貌變化及水位落差,在運河中設閘壩、鬥門,解決瞭河水的水量和水位。三十一年,任昭文館大學士,兼知太史院事。朝廷不許郭守敬卸職,任事直到八十六歲去世時為止。

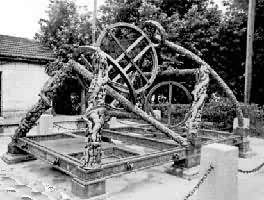

簡儀 明正統二年(1437)仿制,現陳列於南京紫金山天文臺

簡儀 明正統二年(1437)仿制,現陳列於南京紫金山天文臺

參考書目

李迪:《郭守敬》,上海人民出版社,1966。潘鼎、向英:《郭守敬》,上海人民出版社,1980。