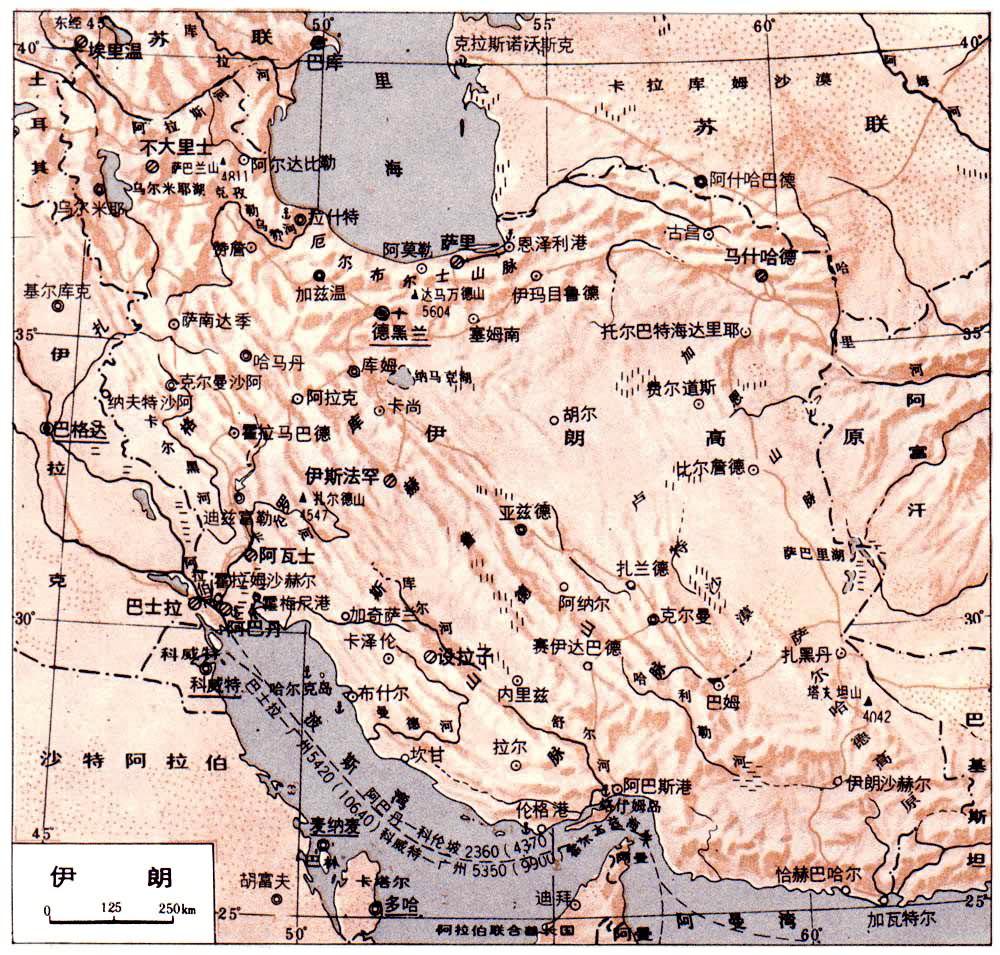

亞洲西部國傢。北鄰蘇聯,東界阿富汗和巴基斯坦,西連土耳其和伊拉克,南瀕波斯灣和阿曼灣。南扼波斯灣口,位居交通要衝。面積164.8萬平方公裡,人口4341.4萬(1984)。首都德黑蘭。

自然地理 地形 地處伊朗高原西部,全境90%的土地是高原和山地,平均高度1200米。高原大致分佈在中部,四周山脈環繞。北面為陡立狹長的厄爾佈林士山脈,,西南和南面為寬廣的紮格羅斯山脈,東部為地形復雜的加恩山脈。山間河流穿過山前荒漠註入湖泊或消失在沙漠中,形成廣闊的內陸流域。南北兩側是狹長的沿海平原。

中部高原遼闊,約占全國土地的一半以上,大致呈三角形,地勢平坦,海拔700~1000米,略向東南傾斜,多沙漠鹽澤,如卡維爾鹽漠和盧特荒漠。高原邊緣有一系列綠洲,如德黑蘭、庫姆、卡尚、亞茲德、克爾曼、馬什哈德等地。古代交通大道和現代公路、鐵路中,有些就是連接這些綠洲發展起來的,形成圍繞高原的環形路線。

厄爾佈爾士山脈為褶皺山地,平均海拔3000米以上,北坡陡峭,達馬萬德峰海拔5604米,是全國和西亞第一高峰。森林蔥鬱,富煤礦和水力資源。有些山口是內地與裡海沿岸的通道。厄爾佈爾士山脈和裡海之間是一帶狹窄的沖積平原,土壤肥沃,為水稻主要產地。克孜勒烏贊河,長720公裡,為伊朗第二大河,水力資源豐富,下遊為重要棉產地。厄爾佈爾士山脈東段,山勢低降,主要有兩支平行山脊:東北為科佩特山,東南為阿裡山、比納盧德山,其間成陷落谷地,土壤肥沃,“絲綢之路”即從此通過。厄爾佈爾士山脈西北與紮格羅斯山匯集形成一片高原,是亞美尼亞高原的組成部分,高度平均3000米左右,其間多陷落盆地和河流侵蝕成的峽谷,盆地水草豐茂,谷地土壤肥沃,是全國重要農牧區之一。烏爾米耶湖(雷紮耶湖)是伊朗第一大湖,湖水鹽度高,湖濱土地不宜耕種。

紮格羅斯山脈是伊朗最大山脈,主體部分從哈馬丹和克爾曼沙阿附近,自西北向東南綿延1200公裡,平均高度3000米左右,有些山峰達4000米以上;溪谷縱橫,形成格狀水系;其間有著名的設拉子盆地和加烏胡尼鹽沼。山地富藏礦物資源,山麓西南側是世界重要石油產地之一。南段山勢低降至海拔2000米以下,山脊分散,成東西走向。紮格羅斯山與波斯灣和阿曼灣之間的沿海平原狹窄,唯有波斯灣頭卡倫河下遊平原比較廣闊,是全國最大平原,為美索不達米亞平原的延續。卡倫河發源於紮格羅斯山,長850公裡,是伊朗最長河流,也是唯一可通航的河流。在阿巴丹附近匯入阿拉伯河註入波斯灣。海輪可上溯至阿瓦士。

中央高原東部山地,地形較復雜,塔夫坦山達4042米,為一巨大火山錐,現仍有活動。山地之間的河谷和盆地,是重要農牧區。

氣候 以亞熱帶幹旱與半幹旱氣候占優勢。南部屬熱帶幹旱氣候。大陸性顯著,夏熱冬寒,溫差大,地區差異顯著。北部山區1月平均氣溫-10℃,常有降雪,而波斯灣沿岸氣溫則為14~19℃。夏季炎熱,大部分高原山地7月平均氣溫30℃,南部沿岸和高原低盆地達32℃以上,錫斯坦絕對最高氣溫達47~48℃,是亞洲最熱地區之一。年較差較大,唯裡海沿岸受海風調劑,夏無酷暑,冬少嚴寒。年降水量400毫米,大致由西北向東南逐漸減少。裡海沿岸和厄爾佈爾士山脈北坡年降水量常超過1000毫米,是全國降水最多地區。西北部和西部山地年降水量500~750毫米,中部和東部廣大地區年降水量在200毫米以下,高原中部不到100毫米。冬季西風帶南移,降水較多。西南部一些地方,冬雨量占全年降水量60~75%。東南山麓偶爾受印度洋夏季風影響,稍有降雨。裡海沿岸夏季北風吹過海面,吸收水氣,至山地北坡形成地形雨,年降水量較均勻。

自然資源 大部分地區屬亞熱帶荒漠,植物稀少,以生長稀疏草類和多刺植物為主。森林面積占國土面積的11%,厄爾佈爾士山脈北坡森林茂密,多闊葉林,是主要木材產地。紮格羅斯山脈西部山麓有稀疏森林。南方生長有灌叢和矮樹。

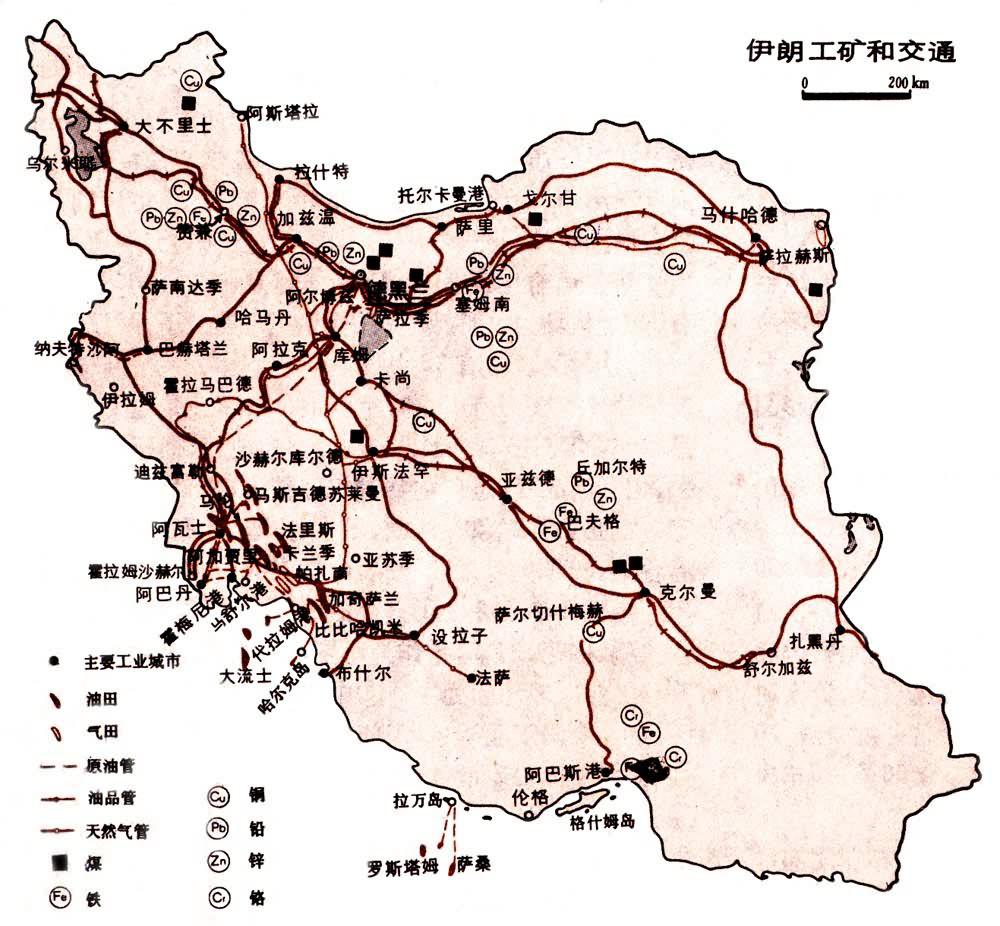

礦藏豐富。石油探明儲量137億噸,居世界前列。主要分佈在紮格羅斯山脈西南麓,儲油構造良好,開采條件極為有利。還有鐵、銅、鉛、鋅、鉻、鎳、鋁土、金、綠松石、煤、巖鹽等礦。煤田主要分佈在厄爾佈爾士山脈南部和東部,大部分為煙煤。金屬礦大多分佈在阿塞拜疆到呼羅珊之間的北部山地和從阿拉克至克爾曼之間庫赫魯德山區。克爾曼西北的巴夫格是最大鐵礦蘊藏地,含鐵率高。銅儲量估計有10億多噸,最大銅礦在克爾曼西南薩切什梅赫。鉛、鋅和銅礦較廣泛分佈在北部山地。伊朗還是世界上最大鉻鐵礦儲藏地之一,阿巴斯港以北蘊藏量多。巖鹽在南部山地分佈較廣,沙漠中鹽湖鹽藏亦富。珍貴的綠松石礦藏在東北部的內沙佈爾。

居民 人口在西亞僅次於土耳其居第二位。人口密度平均每平方公裡26人。在水源充足、農業發達地區和石油產區人口稠密。從波斯灣頭經德黑蘭到裡海沿岸一線以西,面積占全國不到1/3,而人口卻占85%,每平方公裡達55人,其中裡海沿岸和德黑蘭到大不裡士一帶人口最密,每平方公裡50~100人。中央高原和東南部人口稀疏,每平方公裡不到5人。城市人口占全國52%(1981)。百萬人口以上的城市隻有首都德黑蘭(599.7萬)。50萬人以上城市有伊斯法罕、馬什哈德和大不裡士。

伊朗是多民族國傢。波斯人約占全國人口一半,主要分佈在中西部;其次是阿塞拜疆族,約占總人口22%,主要聚居在西北部;庫爾德族占9%,分佈在紮格羅斯山區。此外,還有盧爾人、巴赫蒂亞爾人、俾路支人、卡什凱人、阿拉伯人、土庫曼人和亞美尼亞人等。居民95%以上信奉的伊斯蘭教(什葉派占絕大多數)為國教。波斯語為國語。

歷史 伊朗為文明古國。舊稱波斯,中國古稱安息。遠在4000年前後,居住在高原上和卡倫河流域的依藍人等墾殖土地,開始發展農牧業。公元前1000年波斯人定居高原西北部。公元前8世紀,波斯人修築地下渠道(坎兒井),發展灌溉農業。公元前6世紀,創建波斯帝國,至大流士—世時(公元前522~前485),形成地跨歐、亞、非的強大帝國,公元前330年為馬其頓亞歷山大所滅。嗣後又建立安息王朝和薩珊王朝。經濟繁榮,和中國貿易往來頻繁,絲綢之路成為重要國際商道。公元642年,阿拉伯人統治瞭伊朗,大部分人改信伊斯蘭教。18世紀後又成為英、俄爭奪的目標。20世紀初實際上被英、俄所瓜分。1905~1911年,伊朗人民掀起民主運動,1925年建立君主立憲王國。1979年王朝被推翻,建立伊朗伊斯蘭共和國。

經濟地理 長期是個半封建半殖民地國傢。第二次世界大戰後,制訂瞭5個發展計劃。60年代開始,實施一些改良措施,經濟有所發展。1960~1978年農業和工業生產分別增長1.3倍和3.8倍,人均總產值增長2.9倍。1978年以來,由於國內、國際局勢的變化,影響經濟正常發展。1981年人均國民生產總值2300美元,工業總產值僅及1978年的40%,石油產量僅及1/4左右。

工業 工業占國民生產總值43%,石油工業是國民經濟的命脈。石油開采較早,從1872年英國取得石油資源讓與權後,迄1973年止,石油工業一直掌握在英美石油公司手中。1973年收回“租讓區”的全部資源和設施,1981年全部接收外國公司的石油企業,從而結束瞭長期以來外國對石油的控制和壟斷。

伊朗盛產石油,是世界最大石油輸出國之一。1974年產量曾達3億噸的最高紀錄。此後,產量下降,1981年產油7500萬噸,1982年超過1億噸。出口石油收入占國民收入的70%、外匯收入的95%。全國油田50多個,主要集中在紮格羅斯山西南麓。油田北起提斯孚爾,南至佈什爾,大油田有阿加賈裡、馬倫和加奇薩蘭等,所產原油約占全國80%以上,大部分供出口。還有西部的納夫特沙阿油田、中部的阿爾博茲油田,所產原油供國內消費。波斯灣海域已開采的油氣田有薩桑、大流士、羅斯塔姆等。天然氣資源也很豐富,帕紮南是世界大天然氣田之一。東北部也發現有天然氣田。石油和天然氣提供國內燃料消費的95%左右。原油主要從海上出口。初期西南部所產原油經輸油管送到波斯灣頭阿巴丹港出口。50年代後期改由馬舒爾港輸出。60年代又在海灣中哈爾克島建立深水港,成為世界上最大石油輸出港之一。該島距離大陸40公裡,建有6條油管直通油田。港區平均水深19~22米,能容納25萬噸級油輪,並建有海中碼頭,可供50萬噸級油輪停泊。北部馬斯吉德蘇萊曼附近各油田有油管通阿巴丹港。馬舒爾港是阿巴丹煉油廠產品的輸出港。此外,還建有阿瓦士—德黑蘭—馬什哈德和阿瓦士到地中海岸土耳其的伊斯肯德侖港輸油管,以及向北通蘇聯邊境和向東通設拉子等油氣管道。煉油工業規模居海灣產油國傢首位,年煉油能力為5326萬噸。以阿巴丹煉油廠規模最大,年煉油能力為3000萬噸,集中全國煉油能力60%。1968年又在德黑蘭建立煉油廠。其他煉油廠規模較小,分佈在納夫特沙阿、馬斯吉德蘇萊曼等原油產地。此外,在設拉子和拉萬島也興建起煉油廠。兩伊戰爭後,由於阿巴丹煉油廠遭到嚴重破壞,現年煉油能力已下降到2700萬噸。石油化工是60年代新興工業,霍梅尼港的化工廠是世界最大化工廠之一,生產硫磺、酸類和化肥等。在設拉子、阿巴丹和哈爾克島也建有化工廠。產品部分供出口。

哈爾克島原油出口碼頭

哈爾克島原油出口碼頭

第二次世界大戰後,食品、紡織和建築材料工業有較快發展。60年代後著重發展電視、電冰箱等消費品生產和汽車、鋼鐵、機械等工業。利用本國原料在伊斯法罕建立瞭鋼鐵廠,還有阿拉克煉鋁廠、鋼鐵廠和阿瓦士軋鋼廠。德黑蘭有汽車裝配廠。伊斯法罕和哈馬丹等地建有水泥廠。紡織以棉、毛紡織為主,原料自給,分佈較廣。伊斯法罕、德黑蘭和大不裡士是重要紡織中心。波斯地毯世界馳名,是僅次於石油的出口物資,克爾曼是全國地毯業中心。食品工業有榨油、面粉、卷煙、釀酒、罐頭等,多分佈在德黑蘭、大不裡士和裡海沿岸各城市。(見彩圖)

伊朗工人在織地毯

伊朗工人在織地毯

農業 農業在國民經濟中過去占重要地位。70年代以來,隨著石油工業的發展,經濟結構有很大變化,農業在國民經濟中比重大為下降,從1962年的32%降到80年代初的8%。全國可耕地占國土面積30%,已耕地占11.5%;灌溉地約占全部耕地36%以上。灌溉主要依靠坎兒井和河水。在薩菲德河、卡倫河等修建水庫,擴大耕地面積,並向城市提供水電。60年代糧食曾一度自給,70年代農業年均生產增長率僅2%,糧食自給56%。80年代以來,農業生產有所發展。

糧食作物以小麥為主,次為大麥。主要分佈在北部裡海沿岸和高原邊緣各綠洲。水稻產在裡海沿岸和卡倫河中下遊。此外,椰棗產於南部沿海平原,產量在西亞僅次於伊拉克。經濟作物以棉花為最重要,最大棉產地在裡海東岸。甜菜種植較普遍,甘蔗集中在卡倫河下遊。洋麻、煙草和桑、茶葉等都產在裡海沿岸。盛產亞熱帶、溫帶水果,部分可出口。葡萄株植普遍,多分佈在北部丘陵地。柑橘產於裡海和南部沿岸。其他有桃、李、杏等。

畜牧業以羊為主,頭數在西亞僅次於士耳其。其他為牛、馬、驢、騾等。部分居民從事遊牧、半遊牧。多散佈於山區和半荒漠地帶,天然牧場約占國土面積27%。水產資源豐富。裡海盛產鮭魚和鱘魚,並以產魚子醬著稱。波斯灣產沙丁魚、鯖魚和蠣,80%供出口。

交通運輸 公路占重要地位,全長5.6萬公裡。德黑蘭是公路網中心,向西經大不裡士可通土耳其和蘇聯;向東沿厄爾佈爾士山脈南麓到達馬什哈德,並通阿富汗;向北通裡海各港市;向南經庫姆分3路到達波斯灣沿岸各港市。另有支線通巴基斯坦和伊拉克。馬什哈德—德黑蘭—巴赫塔蘭線是古“絲綢之路”的一部分。

鐵路長4500多公裡,主要有3條幹線:①縱貫線,從波斯灣的霍梅尼港經德黑蘭到裡海岸沙阿港,全長1400公裡。連系南北海港,並貫穿德黑蘭與石油產區和南北農業區,成為全國一條經濟大動脈。②東西幹線,東起馬什哈德,西至大不裡士,全長1500公裡,向西連接土耳其和蘇聯的鐵路。③從首都德黑蘭經庫姆、伊斯法罕、亞茲德、克爾曼到紮黑丹、通聯高原邊緣綠洲和工礦城市,並東通巴基斯坦。

海運發達,集中在波斯灣,90%以上進口物資通過南部海岸各港口。主要港口阿巴丹和霍拉姆沙赫爾,均位於卡倫河和阿拉伯河匯合處,後者距河口56公裡,有鐵路通往內地,港口設備良好。霍梅尼港位於波斯灣內,是伊朗縱貫鐵路終點。佈什爾位於波斯灣岸一小半島上,是過去對外通商港口。阿巴斯港位於霍爾木茲海峽北岸,扼波斯灣口,為南方主要對外貿易港。以上港口的吞吐量占全國進出口貨物3/4。

航空運輸也較發達。1944年建立航空公司。全國現有18個機場,其中德黑蘭、伊斯法罕、設拉子、阿巴丹、阿巴斯為國際機場,有23條國際航線。

外貿 在經濟中占有重要地位。石油是主要出口商品,1982年占出口總額97%;還出口地毯、棉花、皮革、幹果、化工產品等。進口主要有機器裝備、車輛、鋼材和食品等。主要貿易對象是西歐、日本、美國、蘇聯、東歐和波斯灣各國。80年代以來,同發展中國傢的貿易額有增長。

地區經濟差異 ①裡海沿岸區。氣候溫暖濕潤,夏作水稻、棉花、煙草,冬作為小麥與豆類,還有桑茶和柑橘等。工業以輕紡業為主。②中部以德黑蘭為中心的工業區。集中全國工業80%,部門較齊全。農業以綠洲農業為主。③波斯灣沿岸產油區。工業以采油、煉油和石油化工為主,並發展起鋼鐵、原子能工業。農業以椰棗,柑橘為主。在灌溉區出產甘蔗和棉花。