日本著名國際貿易港和工業中心,兵庫縣首府。在本州西南,大阪灣北岸。面積542.8平方公裡。人口140萬(1986),居民中多外國僑民,也是在日本的華僑和華人最多的城市。市內多山。北有六甲山脈,呈東北—西南走向,主峰海拔932米;南部沿海為河流沖積扇,有零星臺地。氣候冬溫夏熱。年平均氣溫15.6℃,1月4.8℃,8月27.2℃,年降水量1385毫米,6~7月降水較多,7月梅雨期多暴雨。

原為漁村,因港灣條件優良,並靠近經經濟中心大阪而發展為以海運為主的港口城市。公元8世紀,即同中國、朝鮮進行貿易與文化交流,成為西日本海上交通門戶。12世紀稱為“兵庫之津”,隨著手工業和商業的發展,成為兵庫地區物資集散地,商業繁榮。1867年“兵庫港”開港,1872年設立海關,改稱“神戶港”。1874年大阪—神戶間修建東海道鐵路幹線,加速瞭城市的發展。1889年設市,面積21平方公裡,人口13.4萬。19世紀末至20世紀初,在神戶的舊湊川三角洲、兵庫沖積地、茸合的大野濱、脅濱的臨海低地一帶,建立瞭火柴、橡膠、紡紗、造船等工廠。市街從兵庫港周圍向東面的神戶車站延伸,車站附近出現新型市街,並逐漸發展為市中心。1910年人口增至38.7萬。1911年以後,通過實施“耕地整理法”、“城市計劃法”和修山陽鐵路等,促使新生田川以東沖積扇地區實現瞭城市化。1939年全市人口超過100.6萬,市區范圍進一步擴大到西神戶的垂水區和東神戶的住吉川流域一帶,並向北延伸至六甲山南麓的低緩坡地。第二次世界大戰中沿海市街遭受破壞,1945年人口下降到43.4萬。戰後經濟恢復快,港口貿易和工業迅速發展,市區范圍繼續擴大,人口再度激增。1980年工業產值占全國的1.1%。主要工業部門以食品、鋼鐵、機械為主,次為橡膠制品、電機和運輸機械(造船為主)等。工廠集中於大阪灣沿岸填海而成的“人造地”上。以湊川尻的川崎濱、和田岬為中心(造船、車輛、電機和制粉工業),並向神戶港東面舊生田川附近小野濱、脅濱一帶發展(煉鋼、制糖等工業),形成東、西神戶臨海工業地帶,為阪神工業地帶的重要組成部分。

港口主體部分位於和田岬和舊生田川的扇形海面,為天然良港。北有六甲山脈橫亙,擋住春秋盛行的北風;西有和田岬阻擋,形成自然防波屏障;港內主要航道有足夠的寬度和水深;海底底質軟硬適宜,便於裝設浮標、船舶投錨以及海底疏浚。50年代起,經多次分期擴建,港內碼頭總長已達33公裡,各碼頭的泊位可以同時停靠230艘大船。大批突堤式碼頭成組佈局(即每隔一定距離有一組突堤碼頭),其後方多有運河相通。神戶所在的關西地方,工商業興盛,經濟實力雄厚,海運量大。有40多條通往世界各地的航線,國內航線更密如蛛網。70年代中期以來,入港船隻平均每年約10萬艘,註冊噸位約2億總噸。1982年,貨物吞吐量達1.45億噸,居日本首位。外航商船多,輸出額等於輸入額的2.5倍。輸出以合成纖維制品、金屬制品及傢用電器為主。輸入多為輕工業原料與食品。集裝箱運輸也很發達。

人工島一瞥

人工島一瞥

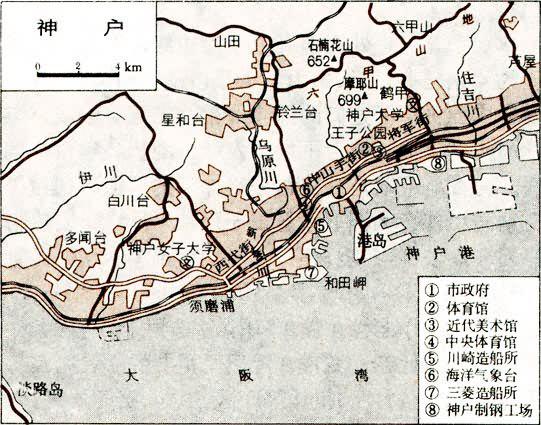

市內平地少,港口與市街佈局在沿海帶狀地區。1981年3月,在新港突堤以外的海中,建成第一個人工島(港島),面積約4.4平方公裡。島上已完成12個集裝箱泊位和16個外貿班輪泊位工程。港島與新港碼頭和市區神戶有大橋相通;島上還設有公園和遊樂園等,成為神戶著名的旅遊勝地,被稱為“海上文化都區”。第二個人工島(六甲島)正在建設中,面積5.8平方公裡。全市劃分成8個區,中央區為市中心,是行政和經濟中樞,縣政府、市政府、工商貿易中心、外國人館、神戶華僑總會等都設於此。山陽鐵路幹線兩側為商業區。各鐵路線南部、大阪灣沿岸及灣中填海造陸區為海港碼頭和工業區;北部為住宅區。