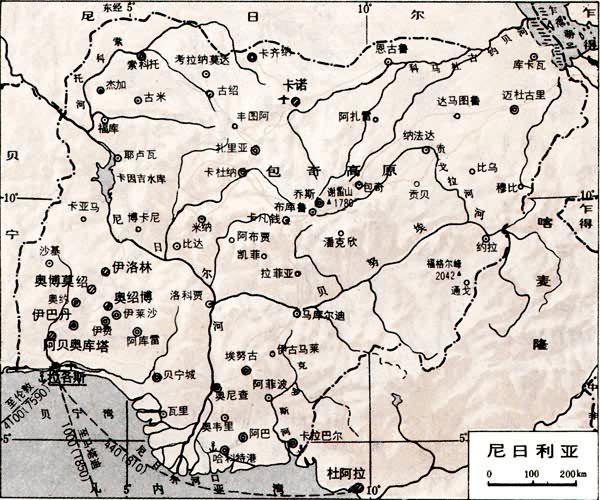

非洲人口最多的國傢。位於西非尼日爾河中下遊,南臨幾內亞灣,海岸線長約800公裡;陸鄰貝寧、尼日爾、乍得和喀麥隆。面積923768平方公裡。人口9203.7萬(1984)。行政上共分19個州和1個聯邦首都區。首都拉各斯。正在中部的阿佈賈建新都。

自然條件 地形 構造上介於西非地臺與剛果地臺之間,分屬3個地盾區和6個沉積盆地。前者由古老的的基底雜巖組成,地形上表現為高原、高平原、山脈和丘陵,見於尼日爾河及其支流貝努埃河所形成的“Y”形河谷的北面、東面和西南面;後者由白堊紀以來的沉積巖組成,地勢低緩,包括乍得盆地、索科托盆地、西部海岸盆地、尼日爾河三角洲和尼日爾-貝努埃河谷地。

全境自南而北可分成5個地形帶,高低相間:①沿海低地,寬約15~95公裡,海拔50米以下,沼澤廣佈。居中的尼日爾河三角洲面積約3.6萬平方公裡,為非洲面積最大的河口三角洲。其外緣高潮線以下160米范圍內,為世界紅樹林分佈最廣地區之一。海岸線由潟湖、港汊、沙壩、沙嘴交織而成,少天然良港。②南部丘陵帶,寬約80~160公裡,包括海拔300米以上的西南部丘陵、平原,中南部埃努古陡崖高地和東部邊境山脈的一部分,以及海拔90米的克羅斯河與尼日爾河下遊河谷平原。③中央尼日爾河-貝努埃河谷帶,大部在海拔300米以下。④喬斯-比烏高原帶,包括中北部豪薩高平原、貢戈拉河中下遊丘陵、高原和東部邊境山脈。喬斯熔巖高原平均海拔1260米,多花崗巖體構成的孤丘或山丘群,最高峰謝雷山1780米。豪薩高平原為具寬淺河谷的準平原,一般海拔600米。東部邊境山脈切割強烈,平均海拔1200米,個別山峰超過2000米。⑤乍得盆地與索科托-裡馬平原,海拔300米以下,地表大部分為砂質土壤。

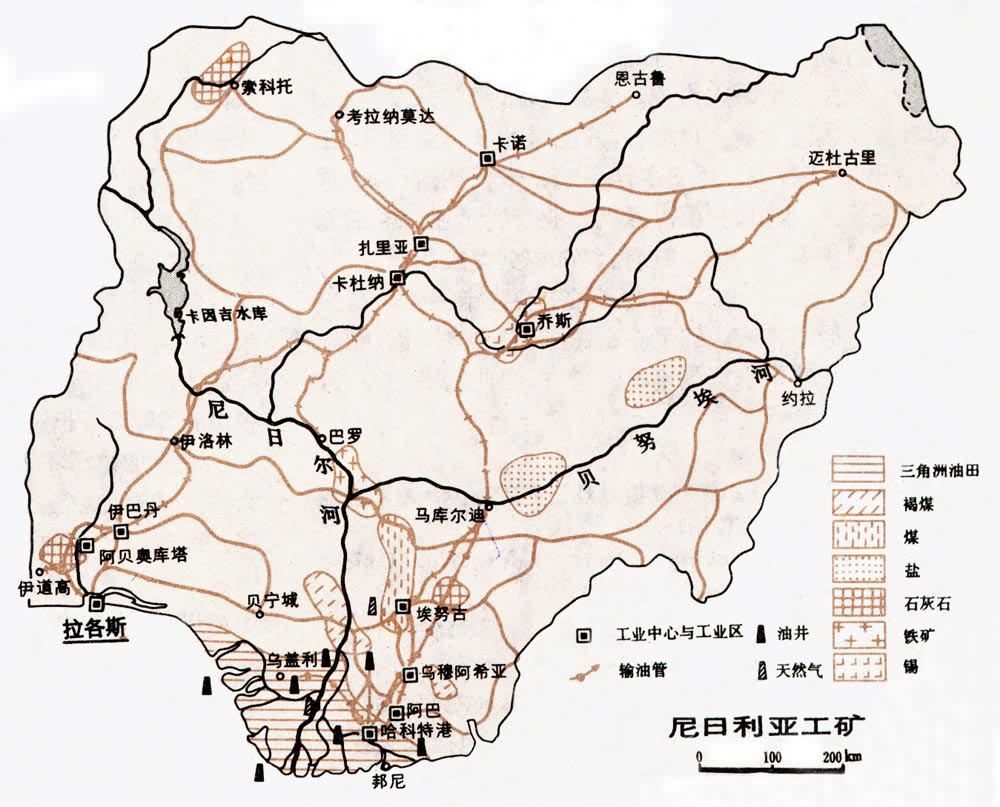

前寒武紀和中生代構造活動時期,伴隨廣泛的巖漿侵入以及火山噴發和變質作用,後期地殼拗陷,堆積深厚的海相、湖相和陸相沉積,全境形成若幹成礦帶。分佈較廣的中生代花崗巖體中有錫石、鈮鐵礦、鋯石、鈾、鉬、鎢、釷、鈦;沿海三角洲地區埋藏大量的石油;拉各斯附近的磷礦石帶一直西延至貝寧;白堊紀煤田廣泛分佈於南部埃努古一帶,鐵礦在洛科賈附近;褐煤層見於阿薩巴區;伊希亞古—阿巴卡利基—祖拉克有鉛鋅礦和重晶石礦;錫、鈮鐵、鉻、鎢的沉積成礦帶從阿福經喬斯高原北延至尼日爾;金礦見於西北部比爾寧瓜裡至孔塔戈拉一帶;乍得湖盆地有矽藻土和泡堿。

氣候 地處北緯4°~14°,受熱帶大陸和赤道海洋兩大氣團控制。由於幅員廣闊、地形多樣,兩大氣團對各地控制程度不同,自南而北降水量和雨日遞減,氣溫變幅遞增,可分三大生物-氣候帶:①熱帶雨林氣候。見於北緯7°線以南沿海地區。盛行西南季風,終年炎熱多雨,大氣濕度高。雨季長8~11個月,年內降水有2個高峰期,平均1778毫米,東部高達4318毫米,西南較少,拉各斯為1265毫米。年平均氣溫27℃,氣溫年、日較差小,僅3℃和6℃。極宜熱帶林木及生育期長的根莖作物生長。熱帶雨林見於沿海紅樹林以北,盛產非洲梧桐、帽柱木和剛果蘇木。由於農業墾殖和砍伐不當,森林面積日漸縮減。東南部多雨,土壤貧瘠,保留有油棕林。西部和中西部雨量適中,土壤肥沃,多辟為可可、橡膠園。②熱帶草原氣候。分佈在北緯7°線以北廣大地區,約占國土80%,年內分幹濕兩季,自北而南雨季變化於3~8個月,降水量變化於500~1500毫米之間,喬斯高原可超過1500毫米。馬庫爾迪年平均氣溫28℃,年、日較差為9℃和16℃。為境內主要農耕區,盛產谷物、花生和棉花。但季節交替時出現的龍卷風常危害農作物。自然植被受人為幹擾強烈,以次生稀樹草原占優勢,代表樹種有猴面包樹(波巴佈)、牛油果、羅望子等,按植物特征可分幾內亞草原帶和蘇丹草原帶。在人口稠密的蘇丹草原帶,由於過度耕墾和放牧,土壤侵蝕嚴重。③熱帶半荒漠氣候。即薩赫勒帶,見於乍得湖區,終年盛吹哈馬丹風,氣候幹熱,降水量僅200~510毫米,且變率大,雨季不足3個月。草被稀疏,旱季枯萎,為粗放牧區。

河流 全境分乍得湖、尼日爾 -貝努埃河與幾內亞灣海岸三大水系。西非最大河流尼日爾河自西入境折向東南,在距海547公裡的洛科賈接納東來的貝努埃河後,南流入三角洲,汊流入幾內亞灣。境內流程1271公裡,占全長31%;流域面積57.7萬平方公裡,占國土面積62.5%。從河口上溯880公裡可行汽船。流域水力資源達950萬千瓦。1969年中遊建成卡因吉水庫,面積1270平方公裡,兼發電、控制下遊洪水、發展漁業和灌溉之利。乍得湖流域位於國境東北部,有約貝河註入,流域面積18.1萬平方公裡,占國土面積19.6%。河、湖提供人畜用水和漁業資源,並有發展灌溉之利。幾內亞灣海岸流域面積16.5萬平方公裡,占國土面積17.9%。多為短小河流。包括奧貢、貝寧、博尼、克羅斯河等,皆獨流入海,河汊、潟湖形成縱橫交錯的通航水道。

卡因吉水庫

卡因吉水庫

居民 占非洲人口1/5。人口密度平均每平方公裡99人。東南部油棕產區、西南部城市集中的伊巴丹地區和蘇丹草原帶西半部人口最稠密,平均每平方公裡150~600人。乍得湖盆地、克羅斯河中遊、尼日爾河三角洲和中央高原帶大部人口相對稀少,每平方公裡4~40人。1970~1982年人口平均增長率26‰。70年代工業發展較快,城市化進程加速,1960~1982年,城市人口由占總人口13%上升至21%。1982年50萬人口以上城市有5座,10~50萬人口城市35座。人口年齡結構較輕,15歲以下占48%,15~64歲占50%。1980年全國勞動力,農業占54%,工業占19%,服務業27%。境內共有250餘個部族。豪薩(21%)、約魯巴(20%)、伊博(17%)、富拉尼(9%)4族人數合占總人口2/3以上,其他有埃多、努佩、卡努裡、伊比比奧、蒂夫等族。豪薩族信奉伊斯蘭教,居國境北部和西北部,善農耕,並經商。約魯巴族聚居西南部,曾創造精美的雕刻藝術,信奉基督教。伊博族遍佈各大城市,尤以中東部最集中,文化素養較高,職業以教師、政府職員和商人居多。富拉尼族為遊牧民族,現已逐漸定居。北部及東部曼達拉山區,卡努裡族居博爾努、包奇等州,信奉伊斯蘭教。民間通用本族語言,官方語言為英語。

發展簡史 2000年前,當地居民已冶煉生鐵,從事農耕。在公元8~19世紀間先後出現一些城邦和封建王國,較著名的有南方的伊費、貝寧王國,北方的卡涅姆、博爾努、卡諾、卡齊納等城邦國傢。當時各國之間以及與剛果河流域、地中海沿岸的貿易頗盛,手工業與農業已有分工,貝寧、伊費文化以其青銅和象牙工藝等聞名。1472年起葡、荷、英、法等國殖民者相繼侵入。16世紀中葉英國壟斷瞭沿海貿易,販運胡椒、象牙、奴隸、油棕。18世紀奴隸販運猖獗時,英國商船經卡拉巴爾至博尼之間的河道外運,故尼日利亞至貝寧沿海地帶有奴隸海岸之稱。19世紀對尼日爾河河源與航路探險成功,加速瞭殖民擴張。1861年英在拉各斯建立殖民據點後,不斷向內陸進行滲透,大肆掠奪東南部油棕資源。1897~1900年,南、北尼日利亞先後淪為英國“保護國”,1914年被合並。1954年10月改稱尼日利亞聯邦。1960年10月1日獨立,次年英托管地喀麥隆北部並入。1963年10月1日成立尼日利亞聯邦共和國。20世紀初,東、西兩大鐵路幹線及海港的修建,促進瞭錫、煤等礦產資源的開發。同時在西南部引種可可、橡膠,在北部擴種花生、棉花等經濟作物,逐漸形成三大經濟作物區,使農業生產和出口向多樣化發展,對外貿易亦由地中海轉向大西洋。第二次世界大戰後農產品加工業有較大發展。70年代開始大規模開采和出口沿海石油,帶動瞭整個國民經濟的發展。

經濟地理 向為非洲重要農業國,以出口棕油、可可、花生著稱。石油資源的開發,促使經濟結構發生變化。農業比重明顯下降,獨立前農業產值占國內生產總值2/3,1980年已減為23.3%。石油取代農業成為國民經濟支柱,石油出口約占出口總值90%以上,並迅速躍居世界重要石油生產國和輸出國之列。1982年國內生產總值達666.6億美元。超過西非其他諸國總和,同年人均國內生產總值774美元。但70%以上人口仍依賴傳統農業為生。

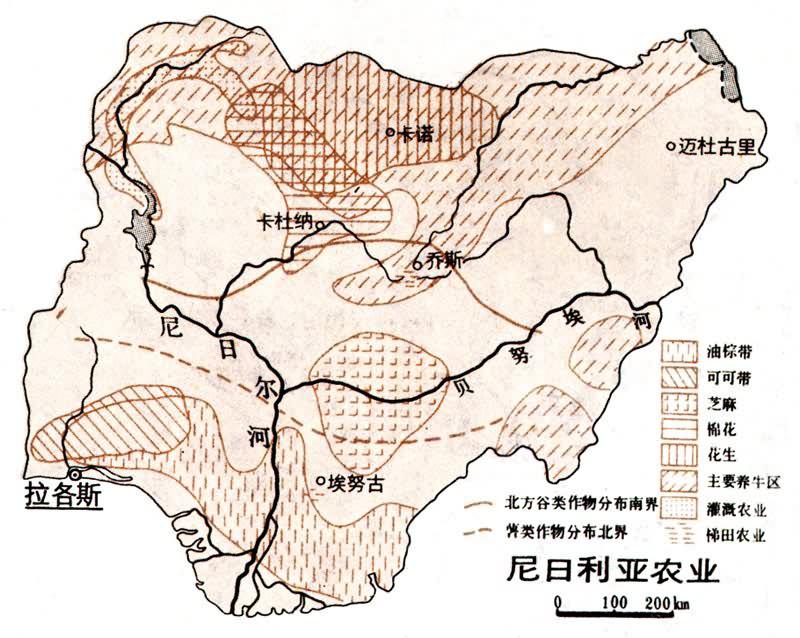

農業 全國可耕地面積7120萬公頃,其中已耕地3500萬公頃,約占國土面積38%。農產品95%來自小農經濟,種植園僅占耕地面積0.3%。實行灌叢輪種制,不施肥或少施肥,缺少機耕和灌溉,單產及土地利用率均低於世界平均水平。

種植業是農業的主體,約占農業總產值2/3。以谷物占優勢的糧食作物占種植面積84%和種植業產值3/4以上。因各地氣候、民族歷史、生產生活習慣不同,作物構成地域差異明顯。南方為塊根作物帶,以種植生育期長的薯蕷、木薯為主,芋和玉米為輔;中部為塊根作物和谷物並重帶,既種薯類,亦種高粱等谷物;北方為谷物帶,種植生育期短而耐旱的高粱、禦谷及餓稻和龍爪稷等。水稻栽培日益重要,主產區在南部阿巴卡利基和沙基沼澤區、中部尼日爾河及北部索科托- 裡馬河谷地的季節性洪泛平原,年產量百萬噸。上述各類谷物年產量千萬噸以上(1982),較70年代中期增長1/3,但由於農業發展與人口增長同城市化速度不相適應,糧產不足自給,糧食占進口額的60%(1981)。主要經濟作物有油棕、可可、花生,次為橡膠和棉花。60年代以前,可可、棕仁、棕油和花生曾合占出口總值70%。油棕為西非特產,適應性強,主要見於濕潤多雨、土壤排水良好的東南部。棕油、棕仁的產量和出口量在近一個世紀中一直居世界領先地位。95%產品來自過盛果期的半野生油棕林,產量逐年下降,1967年以後棕油產量和出口量已被馬來西亞超過。可可、橡膠分佈於雨量適中、土壤肥沃的西部和中西部。可可自30年代以來大量出口,1973年產量居世界第二位;由於株植老化、病害嚴重,1976年退居第四位。1972年以前為世界第三大花生生產國和最大出口量國,1973年以後因幹旱和病蟲災害等,產量銳減,年產量由1972年的176.3萬噸減至1981年的58萬噸,國內加工原料供不應求。現正采取發展灌溉、更新技術、擴大種植面積等措施提高產量。

林業重要,1981年生產木材1億多立方米(92.8%為薪炭材)居非洲首位。向為熱帶木材出口國,70年代後由於本國木材加工業迅速發展,出口量驟減,1978年生產工業用材430萬立方米,出口僅9萬立方米。原有森林面積占國土1/3,分熱帶雨林和草原林兩大類,由於長期毀林遊耕,采伐不合理,雨林隻存留800萬公頃,工業性采伐面積200萬頃,所餘優良樹種不多,目前采伐樹種以軟質材非洲梧桐、帽柱木、剛果蘇木為主。最大林區在中西部貝寧、翁多和伊傑佈一帶。水道多利於流送,薩佩萊為最大的木材加工中心和出口港。尼日爾河三角洲及克羅斯河以東林區,因交通不便,采伐量較少。海岸線漫長,且多潟湖、港汊、沼澤,有利於水族滋生繁衍和漁業活動。工業捕蝦和深水拖網捕魚始於1965年,以捕撈鯡魚和沙丁魚為主。淡水魚主產於尼日爾-貝努埃河水系和乍得湖。乍得湖水淺、溫度高,盛產尼羅河鱸魚、惠僧鮎、硬鰭魚等。常年捕獲量50萬餘噸,不足自給。

畜牧業受氣候、萃萃蠅分佈及民族生活習慣的限制,具有以遊牧為主、農牧分離的特點。牲畜產品率低。主要分佈在北部地區。畜群以牛、山羊和綿羊為主,提供肉食、奶品和牛羊皮,後者為大宗出口物資。1982年牛總數1200餘萬頭,其中約1/4為富拉尼人牧養,雜交的短角瘸牛和抗錐體蟲病的短小無瘸牛分別占北方和南方牛總數9/10,每年屠宰約百萬頭,仍不足自給,需進口活牛和肉產品。駱駝和馬作為役畜見於最北部和乍得湖區。豬、傢禽多飼養於南部。

工礦業 原有基礎薄弱。但礦藏、動能、農林資源豐富,公路、鐵路、海港及其他基礎設施初具規模,工業發展條件較優越。獨立後引進外資和技術,促進工業發展。70年代石油起飛後,工業產值驟增3倍。采礦、食品、紡織是主要工業部門。其他如冶金、化工、重型機械制造尚處於起步階段。1981年采礦業占國內生產總值的20.7%,制造業占5.6%。

采礦業發展迅速,為石油、錫、鈮、鋯石重要生產國。1983年石油探明可采儲量22.67億噸,天然氣9848億立方米。油田范圍約10萬平方公裡,主要屬近海油田,1958年始開采,產量逐年上升,1979年達1.14億噸,創歷史最高紀錄,產值占國民生產總值40%、出口總額90%以上。近年因國際市場油價猛跌,生產急劇下降。1983年產油6160萬噸。在哈科特港、瓦裡、卡杜納建有4座煉油廠,煉油能力1300萬噸,不足國內需求量的一半。天然氣生產目前僅有少量利用,1983年產天然氣41億立方米。礦產品大部供出口。煤、石灰石、雲母、大理石、粘土供國內需要。鐵、鉛、鋅礦尚少開發。錫礦開采最早。喬斯高原沉積礦1904年起開采。1962年建煉錫廠,年產1.2萬噸,大部以純錫錠出口,重要副產品有鈮、鋯石、釷、鉭、鐵礦等,1981年產錫精礦2496噸。鈮與錫伴生,為重要戰略物資,自1933年開始提取,60年代產量占世界70%以上。西非唯一產煤國,埃努古為主要礦區,次級煙煤儲量7200萬噸。1915年始開采,主要用於鐵路交通和發電。1982年產原煤21.6萬噸。

電力工業較發達。1969年總裝機容量96萬千瓦的卡因吉水電站建成後,成為以水力發電為主的國傢。現有大型水電和火電站10餘座,1982年生產電力72.6億度,其中約60%來自水電。

長期以來,制造業僅限於農礦原料的初步加工。獨立後增長速度僅次於采礦業。工業城市除首都拉各斯和各州首府外,皆位於南部鐵路沿線。拉各斯具有良好港口設施及廣闊消費市場,是最重要的工業中心,制造業產值約占全國一半。主要輕工業有紡織、食品、榨油、榨糖、卷煙、橡膠、制鞋、肥皂、傢具、塑料,多分佈於原料產地附近和消費中心。建材工業有水泥、木材加工。還有車輛、無線電裝配、印刷、五金等部門。傳統手工業有制陶、木刻、編織等。正在建設中的阿貝奧庫塔鋼鐵聯合企業,將利用洛科賈和恩蘇卡附近的低中品位鐵礦為原料,第一期設計年產能力150萬噸,是當代熱帶非洲最大的工業發展項目。

交通運輸業 西非交通運輸較發達的國傢。全國鐵路總長4200公裡,從沿海通往內陸,連接幾乎所有的重要城市、工礦區和港口。公路總長12.5萬公裡。其中柏油路1.52萬公裡。近年來又新建有高速公路。已形成全國公路網。全國有13個港口,拉各斯為第一大港,哈科特港主要是石油輸出港(邦尼為其外港)。其他海港運量有限。各海港除負擔本國進出口貨物外,並轉運乍得、尼日爾、喀麥隆部分進出口商品。河運為殖民初期重要運輸工具,至今尼日爾-貝努埃河和克羅斯河仍負擔大量貨運。隨著石油工業的發展,又興建瞭石油運輸管道,主要集中在尼日爾河三角洲地區。拉各斯、卡諾和哈科特有國際航空港。各州首府皆有飛機場。出口商品除石油外,主要是可可、棕櫚仁、橡膠、錫等;進口以糧食、機械、運輸設備、紡織品為主。

尼日利亞景觀類型多樣,南方的海岸風光、茂密森林,北方高原的宜人氣候、奇峰陡壁多為旅遊勝地。多民族的燦爛文化,拉各斯、伊費、喬斯等歷史名城的古建築,富藏青銅、象牙和泥塑雕刻藝術珍品的博物館,以及一年一度的文化藝術節均富吸引力。旅遊業日益興旺。

地區經濟差異 ①西南區,包括奧約、翁多、奧貢、本代爾和拉各斯5州,占全國面積10%,占總人口20%以上。近海開發早,是全國經濟最發達地區。土壤氣候條件良好,為可可、橡膠生產中心,木材生產占全國4/5,石油開采占全國1/3。本區為熱帶非洲城市化程度較高地區之一,集中瞭全國10萬人口以上城市2/3。首都拉各斯為全國工業、交通、商業、文化中心,西非最大港之一。其他重要城市有伊巴丹、伊費、貝寧。主要居民為約魯巴、埃多人。②東南區,包括河流、伊莫、阿南佈拉、克羅斯河4州,占全國面積8%,占總人口20%以上,為全國人口最稠密地區,居民以伊博、伊比比奧、伊爵人為主。本區為油棕主產區和木材基地,石油開采占全國2/3,煤、鐵、鉛、鋅藏量豐富。哈科特港為交通、石油工業中心,全國第二大海港。10萬人口以上城市阿巴、卡拉巴爾、埃努古、奧尼查皆為工 礦、交通、商業重鎮。③中北區,包括卡諾、卡杜納等州,占國土面積12%,占總人口20%,居民主要為豪薩、富拉尼人。古代隊商貿易、政治、文化要地。地處蘇丹草原帶,為全國重要農牧區,盛產花生、棉花、皮革。卡諾為本市工業、交通、文化中心,有西非最大的傳統集市。卡杜納地處國土中心,為鐵路、公路交叉點。其他城市有紮裡亞、卡杜納等。④西北區,包括索科托、誇拉和尼日爾等州。占國土面積1/4以上、占總人口15%,居民以豪薩人為主。地廣人稀,經濟開發較緩,向為粗放遊牧區。隨人口增長,商品糧生產日益重要,在索科托-裡馬河谷地、尼日爾河谷地、卡杜納河下遊季節性洪泛平原,水稻、甘蔗等灌溉農業發展迅速。⑤東北區,包括博爾努、貝努埃、高原、包奇和貢戈拉5州,占國土面積40%、占總人口20%,居民主要為卡努裡、富拉尼、蒂夫、努佩等族。礦藏豐富,喬斯高原盛產錫、鈮等礦。乍得湖及地下水資源豐富,農、牧、漁業發展潛力大,尚待開發。

參考書目

留米·克·烏多著,中國科學院地理研究所譯:《尼日利亞地理區》,商務印書館,北京,1978。

S.Agboola,An Agriculture Atlas of Nigeria,Oxford University Press,London,1979.