亞洲東南部國傢。位於中南半島西北部,孟加拉灣東岸。南北長2000公裡,東西最寬處930多公裡。面積約676581平方公裡,僅次於印尼,居東南亞第二位。人口3761.4萬(1984)。首都仰光。

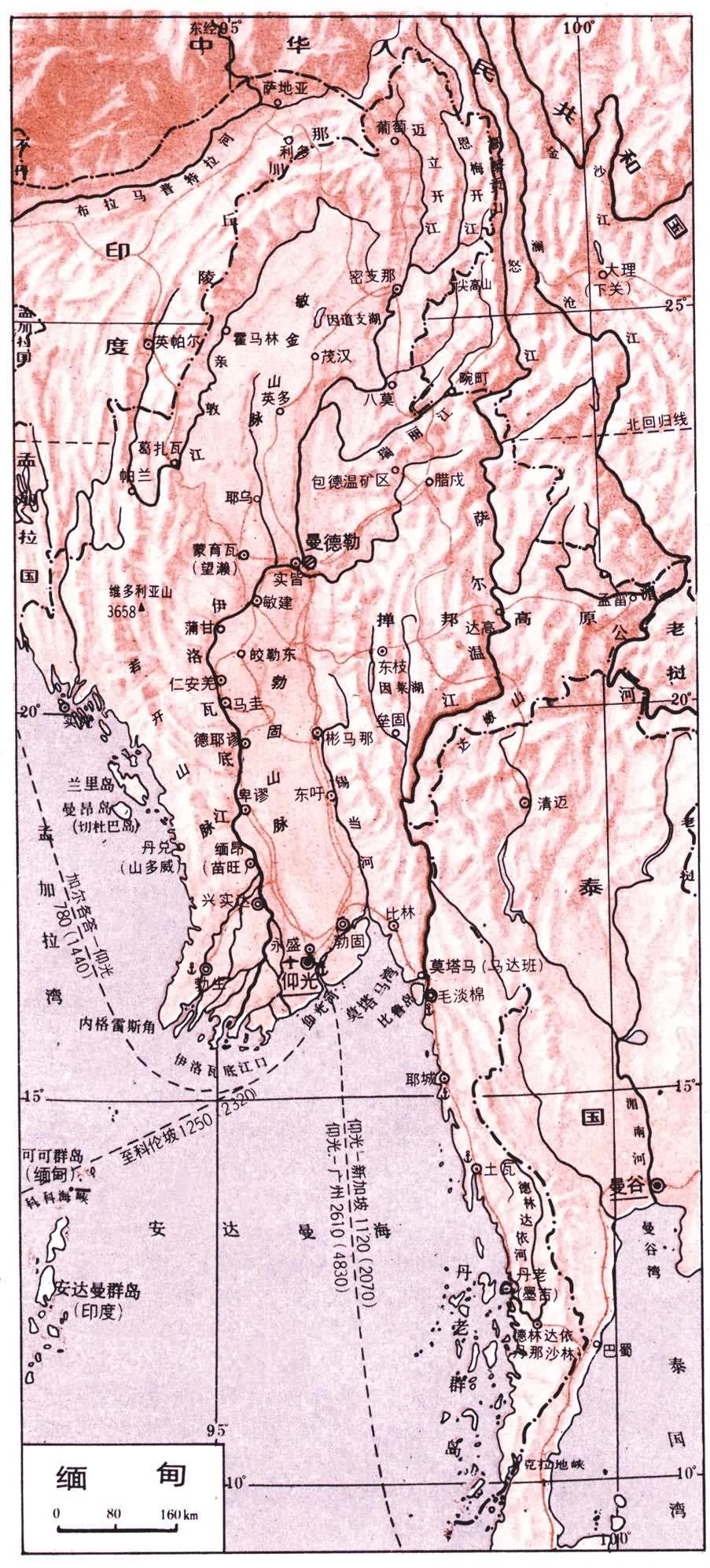

自然地理 地形 以山地、高原和丘陵為主,山脈主要呈南北走向。河流大多由北向南註入安達曼海。平原主要分佈在河流中、下遊谷地和三角洲,是主要要的農耕地區。

北部高山區海拔3000米以上。從高山區往南,山脈分為東、西兩支。東支貫穿撣邦高原,向南綿延至安達曼海東岸;西支沿印度和緬甸邊界,直抵孟加拉灣沿岸。西部山區南北延伸1100公裡。北段為印度和緬甸邊境的那加丘陵,地勢較高,海拔1000~2000米,大部分為原始森林,交通不便。山脈中的隘口,成為東西之間的主要交通孔道。南段為若開山脈,緊逼海岸,山體變窄,高度漸降,海拔在1000米以下,往南低至500米以下。沿海屬下沉海岸,形成許多島嶼海灣和三角港。近岸的蘭裡島和切杜巴島,是緬甸的海上石油產區之一。東部高地,以撣邦高原為基礎,北起高黎貢山,南迄比勞山脈,南北延伸600~700公裡,海拔1000~1300米。高度自西北向東南遞降。薩爾溫江及其支流縱貫在南北向的山脈之間,下遊毛淡棉附近的沖積平原,為稻米主要產區之一。比勞山脈構成泰、緬國界,海拔在1200~1300米,大多由花崗巖侵入體組成,有豐富的錫、錳礦。土瓦島以錫、鎢沖積礦和殘積礦著稱。沿海屬下沉海岸,海岸線曲折,多島嶼海灣。魚類資源豐富,盛產珍珠。

西部山地和東部高地之間為伊洛瓦底江平原,由伊洛瓦底江和錫當河沖積而成,地勢平坦,其間零星散佈有淺丘、島山。北部有海拔200~500米的敏金山脈,其北端的東梭龍火山(海拔1708米)為死火山。孟拱以西的因道支湖是緬甸最大的湖泊。中部曼德勒、蒲甘一帶的伊洛瓦底江中遊谷地,是泛濫平原,寬度達160公裡,為緬甸古代的經濟活動中心。德耶謬以下,受若開山脈和勃固山脈的約束,兩山山脊相距不過百公裡左右,山嘴伸向谷地,致使谷地狹窄,多急流峽谷。苗旺以南,即為伊洛瓦底江三角洲,南北長約290公裡,三角洲前緣寬約240公裡,總面積32000平方公裡。除勃生、渺彌亞、端低等地勢略高,有河流的自然堤外,地勢低窪,許多地方在洪水線下,雨季時常為一片汪洋。伊洛瓦底江和錫當河之間雖有勃固山脈阻擋,但兩河的下遊平原連成一片。土地肥沃,雨量豐沛,是主要的稻米產區,也是經濟最發達的地區。

氣候 緬甸介於北緯10°~28°30′之間,地理位置比東南亞其他國傢偏北,而且北部高山海拔較高,因而氣溫一般比東南亞其他國傢稍低。但是大部分地區還是終年炎熱,屬熱帶季風氣候。全年分涼、熱、雨3季。年平均氣溫20~25℃。10月至翌年2月為涼季。3~5月為熱季,除海拔1000米以上的高山外,全國4月份平均氣溫大多在25℃以上,平原中部地區更在30℃以上,曼德勒的最高氣溫達45.6℃,被稱為東南亞的“熱點”。5月中旬以後,海岸地帶吹濕熱海風,偶而形成夾有冰雹的雷雨,這時正是杧果成熟期,所以又稱“杧果雨”,氣溫略有下降。6~9月為西南季風期。降水的地區分佈很不均勻。面向西南季風的山坡,如若開山脈和比勞山脈,降水量達3000~6000毫米,是全國降水最多的地區;伊洛瓦底江三角洲、撣邦高原以及北部山地,年降水量1500~3000毫米;處在若開山脈背風坡的蒲甘、曼德勒地區為幹燥帶,年降水量僅500~1000毫米。海岸地帶95%和內陸地區90%的降水集中於6~9月西南季風期,多以暴雨形式出現。

土壤 土壤分佈錯綜復雜。撣邦高原、德林達依海岸、若開海岸、馬達班灣沿海和北部山地以磚紅壤、紅壤、黃壤、灰棕壤和高山土壤為主。中央谷地的幹燥帶為黑土和鹽堿土。河流三角洲和沿海平原多沖積土和低地濕土。以沖積土和黑土肥力最高。

植被 森林面積約占土地面積的75%。主要為熱帶季雨林,以柚木為主,分佈在中部海拔900米以下地區和德林達依沿海局部背風坡地區。南部的德林達依、若開山脈沿岸地區、勃固山地東南以及海拔900米以下的薩爾溫江谷地,主要為熱帶雨林,以龍腦香科為主。在伊洛瓦底江和錫當河三角洲、德林達依和若開海岸高潮線以下的海濱低地,紅樹林分佈廣泛。1000米以上的霜線附近分佈橡樹和常綠林,3000米以上的北部山地,主要為杜鵑屬的森林。降水量在1000毫米以下的幹燥帶,為灌木林和刺灌叢。

居民 人口增長較快,1975~1981年平均增長率約24‰。每平方公裡人口密度55人。人口分佈很不均勻,三角洲地區、中部和沿海一些平原地區,隻占國土面積的30%,卻集中瞭全國人口的70%。高山、高原地區人口稀少。全國共有42個民族。緬族人數最多,約占全國人口的70%,主要分佈在伊洛瓦底江中下遊,其次是親敦江沿岸、若開和德林達依沿岸以及少數高山、高原地區。克倫族是第二大族,約占全國人口10%,主要分佈在錫當河以東、錫當河三角洲地區、撣邦南部、克耶邦一帶。撣族居第三位,約占全國人口7%,主要在撣邦高原上。此外,還有華人、欽人、克欽人等。85%的居民信奉佛教,少數信奉伊斯蘭教。官方語言為緬語。

發展簡史 約公元前後境內即出現若幹國傢。1044年,阿奴律陀王統一境內大部地區,以伊洛瓦底江中遊為中心,逐漸向四周擴大,興修水利,種植稻米,並創造瞭文字。1287年又分裂為許多小王國。1531年建立東籲王朝,統一全國度量衡,並發展煉鐵、煉銅及漆器制造。1752年的雍笈牙王朝(又稱貢榜王朝)發展成具有較高文化的德耶謬封建國傢。緬甸的經濟已有一定的基礎。上緬甸(德耶謬—東籲線以北)已形成國傢主要的經濟和文化中心。18~19世紀,緬甸已是一個灌溉發達的農業國傢,並發展瞭漁業和手工業,促進商品交換。隨著手工業和商品交換的發展,城市的作用也增大瞭。當時的下緬甸(德耶謬—東籲線以南),雖為一片沃地,但蚊子孳生,疫病蔓延,人口稀少,基本上是一片未開發的土地。1852年英國殖民者占領下緬甸,開辟稻田,發展交通,建設港口,使緬甸經濟重心逐漸南移。1885年緬甸淪為英國殖民地,被劃為英屬印度的一個省。1937年自印度分出,由英國直接統治。第二次世界大戰為日本占領。1948年1月4日宣告獨立,成立緬甸聯邦。1974年改稱緬甸聯邦社會主義共和國。

經濟地理 以農業為主,農業在國民經濟中占有重要地位。殖民地時期,由於片面發展稻米單一經濟,農業總產值在國內生產總值中所占的比重較高。獨立後,實行一系列國有化的經濟政策,逐步消除殖民勢力的影響,民族經濟有所發展。1982年,農業占國內生產總值47.9%,工礦業占10.4%。

農業 農村人口占全國人口的70%以上。耕地有1000多萬公頃,占國土面積的15%,從事農業的勞動力約占總勞動力的70%。以種植水稻為主,稻田約占耕地總面積的2/3,主要分佈在伊洛瓦底江三角洲平原及其沿海平原,其次為伊洛瓦底江中遊地區。產量自給有餘,還可供大宗出口,大米出口值約占出口總值1/3。近年來,農業多種經營有所發展,除瞭橡膠、甘蔗、棉花等經濟作物外,還有油料、煙葉和麻類等作物。橡膠主要產於德林達依沿岸和勃固山麓一帶炎熱多雨的地區。甘蔗分佈在密支那、東枝、勃固一帶。棉花種植歷史悠久,但纖維短,主要產地在中部幹燥地區。畜牧為農傢副業,以飼養牛為主,用於犁地和運輸。中部幹燥帶飼養黃牛,三角洲地區飼養水牛。漁業資源豐富。1981年淡水魚產量14.4噸,海水魚產量39.6萬噸。德林達依沿海盛產珍珠。林業以柚木最為著名,擁有世界可采伐柚木的3/4,每年出口的柚木占出口總額的1/4。其次還有各種硬木、竹、藤和蟲膠等。

工礦業 第二次世界大戰以前,工業基礎薄弱。獨立後,政府重視工業生產,特別從1963年開始,工業發展較快,除原有的碾米、鋸木和礦業外,新建瞭建材、煉鋼、火柴、紡織、制膠、卷煙等工廠。仰光為全國的工業中心,集中全國大部分工廠。一些新建工廠分佈在伊洛瓦底江西岸地區。礦藏豐富,但尚未充分開發。石油在采礦業中居首位,主要分佈在幹燥帶。1981年原油產量157萬噸,除供本國消費外,部分可供出口。煉油工業也有發展,1973年在錫裡安新建瞭煉油廠。其他礦產有錫、鎢、銅、鉛、鋅和煤等。

交通運輸 以水運為主。內河航線長6436公裡,伊洛瓦底江是運輸幹道,從海口到八莫均可通航,全長1450公裡。其支流親敦江,通航河段從河口上溯640公裡到霍馬林。薩爾溫江因水急峽深,隻能通航100多公裡。海運港口主要有仰光、勃生、毛淡棉和若開等。全國有公路34776公裡,以仰光為中心形成公路交通網。1981年全國有鐵路3130公裡,均為狹軌線,以仰光為起點,通往全國重要城鎮。全國有40多個機場,仰光有重要的國際機場,聯系國內外主要城市。

地區經濟差異 ①伊洛瓦底江三角洲地區。全國經濟最發達的地區,包括伊洛瓦底江下遊和三角洲以及錫當河中下遊地區。面積占全國的13%,人口密集,約占全國人口的2/5。地勢平坦,高溫多雨。主要種植水稻,在沼澤和低窪地,種植浮稻。稻米產量約占全國的2/3。河網稠密,是全國最大的淡水漁產地。仰光及其近郊集中全國的主要工業,以碾米、木材工業為主,紡織、橡膠、煉油、卷煙、釀酒等工業發展較快。為全國交通運輸和對外貿易中心地區。主要城市有仰光、勃生。②伊洛瓦底江中遊幹燥區。大致包括曼德勒省、馬圭省和實皆省的一部分。面積約占全國的20%。是一個泛濫平原。氣候幹燥,雨量在1000毫米以下。歷史上是緬甸的政治、經濟中心。灌溉農業耕作比較集約。稻米種植面積約占耕地的40%,亦為芝麻、棉花、豆類、花生、小米的主要產區。養牛業的集中地區,供應全國大部分的役用牛。緬甸最大的石油產區,仁安羌、稍埠有一些小型煉油廠。望瀨有一座年產2萬噸煉銅廠。其他還有鋸木、紡織、電力等工業。③伊洛瓦底江上遊區。面積約占全國的12%。多山地,南北向的丘陵與谷地交錯排列。地曠人稀,經濟開發較遲,以林業為主。旱稻、芝麻、棉花的種植較為普遍,但耕作粗放。煤藏量豐富,親敦江流域的加裡瓦煤礦是全國最大的煤礦,傑沙縣的寶石也很著名。還產金和石油。④西部海岸區。主要為若開山脈西坡及其海岸區。面積約占全國的5%。地形崎嶇,氣候炎熱多雨,植被茂密,山多田少。農業以水稻為主,沿海地區發展海洋捕撈。博龍加群島、蘭裡島和切杜巴島蘊藏有石油資源。由於若開山脈的阻擋,與內地聯系不便,交通以沿海航運為主。⑤德林達依海岸區。位於安達曼海沿岸,面積約占全國的12%。地勢北高南低,地面切割破碎。是緬甸最重要的鎢錫礦地帶。沿海平原狹窄,河流下遊的沖積平原,大部辟為水田。稻米集中在毛淡棉附近的沖積平原。氣候炎熱,降水豐沛,為全國最濕熱的地區之一。丹老、土瓦、毛淡棉一帶為緬甸最主要的橡膠種植區。沿海的漁業和曬鹽較為重要。鐵路和公路通仰光,水運以沿海航運為主。主要城市為毛淡棉和土瓦。⑥撣邦區。位於撣邦高原,面積約占全國的20%以上。南部較為平坦,北部起伏較大。氣候溫暖多雨。為一粗放農業區,河谷地區已發展為定居農業,種植稻米、甘蔗、花生和煙草,坡地種旱稻和茶葉。包德溫鉛鋅礦是全國最大的金屬礦,附近的南渡冶煉廠可提煉有色金屬。⑦北部山地區。包括伊洛瓦底江上遊北部和撣邦高地的一部分,面積約占全國的12%。多少數民族,地廣人稀,盛行遷徒農業。作物以稻米為主,次為甘蔗、小米、大麥、煙草和薯類。本區是緬甸最大的玉石 和琥珀產地。工業較少,交通不便。⑧若開山脈北部區。位於欽邦,面積約占全國的6%。多少數民族,基本上從事遷徒農業。主要作物為豆類、玉米、蕎麥,並從事狩獵和采集。