巴基斯坦最大城市和港口,信德省首府。位於印度河三角洲西北端,距河口約90公裡。面積1448平方公裡(市區591平方公裡),人口510.3萬(1981)。

城市處於科希斯坦高原南麓至沿海平原地帶,地勢自東北向西南傾斜,一般海拔1.5~40米。沿海多沼澤,市區東部和北部有低山和孤丘,其中門戈皮爾山為城市最高點 (195米)。有高原南流的默利爾河和勒亞裏河分別流經市區東部和西部,為季節性溪流,河床寬廣,平時呈沙灘景象。卡拉奇港港位於市區西南,港區外橫亙著馬納拉地峽和奧伊斯特巖島,為阻擋海流泥沙回淤和防避風浪襲擊的良好屏障。1、2月平均最低氣溫13℃,5、6月平均最高氣溫34℃,雨量稀少,年降水量僅200毫米,且絕大部分降於夏季的9~10天內。以原聯邦首都區構成的大卡拉奇,除市區和近郊外,目前多數仍是農田和荒地,略呈半荒漠景觀。

原系漁村,名迪佈羅。1730年前後始有印度商人經營海上貿易,並以當地著名的淡水井卡拉奇命名。1842年英國侵占後,由於港口開發(1854)和鐵路興建(1861)而成為印度河流域的門戶。至1914年,卡拉奇港已成為不列顛帝國中最大的小麥和棉花輸出港。1925年興建機場後又成為次大陸通歐洲的主要國際航空樞紐。1936年首次成為信德省的行政中心,制造業和服務業隨之發展。1947~1959年曾為巴基斯坦首都,由於印、巴分治,導致約60萬印度穆斯林移入,城市急劇擴展,工商業空前繁榮,1951年人口已達100.5萬,超過拉合爾為全國最大城市。(見彩圖)

巴基斯坦卡拉奇市區鳥瞰

巴基斯坦卡拉奇市區鳥瞰

工業和貿易是卡拉奇經濟繁榮的兩大支柱,從業人員占全市職工總數45.2%。全市工廠數和職工人數分別占全國總數的26%和22%,工業產值約占全國50%。主要工業部門有紡織、制鞋、糧食加工、木材加工、飲料、金屬制品、電氣制品、機械、化工、石油和造船等。其中煉油廠、鋼鐵廠和馬納拉地峽上的原子能發電站都是全國著名的大型企業。手工業和傢庭手工業有一定地位,以生產花邊、地毯、黃銅制品、金銀手飾為主。全國金融業和保險業中心,各大銀行總行均設於此,市內大小銀行和保險公司達50餘傢。

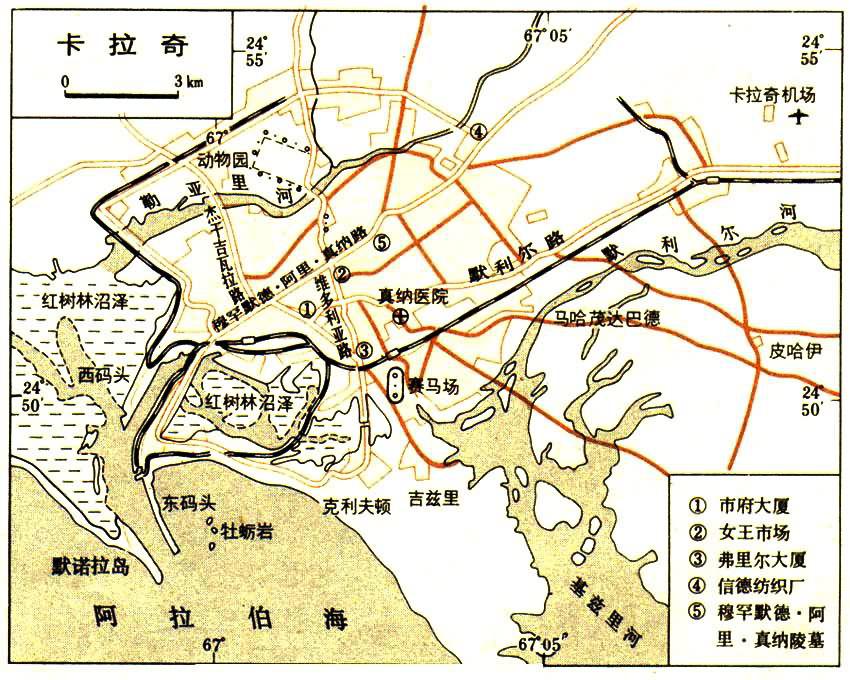

全國鐵路和幹道公路的起終點,國際交通樞紐。西與伊朗有公路相連,東經海得拉巴有鐵路與印度相通。城東北15公裡的卡拉奇機場,為次大陸重要的國際航空港。卡拉奇港位於勒亞裡河口,分東、西兩碼頭區,計22個泊位和1座石油碼頭。水深達10~12米,能停泊2~3萬噸級巨輪。除經營全國海上對外貿易外,還轉運阿富汗一部分進出口物資。常年吞吐量近1000萬噸。輸出稻米、羊毛、鉻礦砂、皮革等;輸入以金屬、石油、機械、車輛和煤炭為主。為滿足卡拉奇鋼鐵聯合企業對礦石的需要,新近已在比蒂小港灣興建新港。

市區由新、老城組成,自西南向東北延伸達20餘公裡。老城位於港區附近,為港區庫場和批發商業中心,街道狹窄,建築密集,具有近東和中世紀歐洲的風貌。市中心區位於老城以東,是金融機構和省、市政府機關所在地。本德爾路自老城至東北部橫貫市區,為全市主幹道,沿街商店、旅館、影劇院鱗次櫛比,並有廣播電臺、電視臺、博物館、圖書館和清真寺等。市中心住宅區多呈矩形,除沿街有多層現代化建築外,都是帶有涼臺的平房和一、二層樓的花園式邸宅。郊區是以棚戶和公寓式平房為主的工人住宅區。傳統工業主要集中在東北郊,有紡織、煙草、榨油、木材加工等企業。南郊為新興的重工業區,有煉油、冶金等企業。近來又在西郊開辟新工業區,並為吸引外資,引進技術,創造就業機會和促進出口,正建立加工出口區。

市內有卡拉奇大學等多所高等院校和根希安藝術中心,以及甘地花園和真納陵園等(見彩圖)。城南的克利夫頓海灘是遊覽勝地。

巴基斯坦創建者真納陵墓

巴基斯坦創建者真納陵墓