歐洲中北部國傢。位於中歐東北部,陸鄰蘇聯、捷克斯洛伐克、德意志民主共和國,北瀕波羅的海(海岸線長524公裡),東西長689公裡,南北寬649公裡,面積312683平方公裡。人口3734萬(1985)。全國劃分為49個省,其中包括4個城市省。首都華沙。

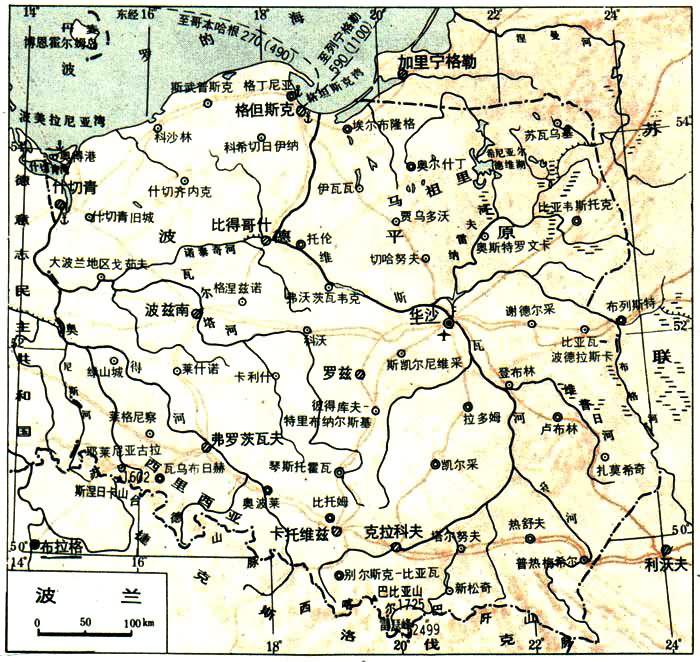

自然條件 地形 以平原為主,冰磧地形十分發育。北部、中部平原連成一片,為德波平原的一一部分。平原約占全國面積的4/5。全國平均海拔173米。70%地區海拔在200米以下,僅有3%地區海拔超過500米。在西風和海流影響下,沿岸海濱沙咀都向東伸長,形成許多潟湖,沿海沙淤水淺,海岸線平直,缺少天然港口。由海岸向南,為一狹長的沿海平原,海拔約50米。再往南是一片第四紀冰期形成的冰磧丘陵,海拔150~200米,格但斯克附近,最高處海拔331米;丘陵之間的低窪地,形成許多湖泊;中部為終磧壟和古河道相間分佈區,地表波狀起伏,海拔50~150米,個別終磧壟海拔200米;古河道介於終磧壟之間,呈東西向的窪地,奧得河及其支流瓦爾塔河、維斯瓦河及其支流佈格河等,均循古河道發育,自東向西流,隻在切穿武木期終磧後,才轉向北流,註入波羅的海。南部為高原和山地區,面積占全國1/5左右。有蘇臺德、西裡西亞、羅茲和小波蘭等高原,平均海拔都在300米以上;高原上多為土質肥沃的黃土,已開墾為農田。這裡也是主要的產煤區。蘇臺德山脈和喀爾巴阡山脈的北坡海拔500~1500米,塔特拉山的雷瑟峰海拔2499米,為波蘭最高峰。

氣候 屬溫和大陸性氣候,並具有從西歐海洋性向東歐大陸性氣候過渡的特點。1月平均氣溫-1~-4.6℃,從西向東遞減;7月平均氣溫16.5~19℃,由北往南遞增。年平均降水量各地也有差異,北部、中部平原低地500~600毫米,南部高原600~800毫米,蘇臺德山脈和喀爾巴阡山脈地區可達800~1200毫米。約有2/3的降水集中在夏季,特別是夏季的後半期,往往影響谷物的收割。全國大部分地區農作物生長期160~215天,氣候有利於種植糧食作物(特別是黑麥)、馬鈴薯、蔬菜以及牧草。

河流與湖泊 河網稠密,水量充足,中下遊便於航行。受地形影響,河流多自南向北註入波羅的海。維斯瓦河是全國第一大河,源出西裡西亞的貝斯基德山,全長1068公裡,重要支流有佈格河、桑河等,在波蘭境內的流域面積占流域總面積的87%,占國土面積55.9%;奧斯威辛以下通航裡程941公裡,水能資源豐富。奧得河發源於捷克斯洛伐克奧得山,全長903公裡,在波蘭境內段長741公裡,境內流域面積占流域總面積的83%,占國土面積34%,重要支流有瓦爾塔河和尼斯河。全境面積1公頃以上的湖泊有9300個,多為冰磧湖。湖泊總面積達3200平方公裡。主要分佈北部地區。最大的湖泊是希尼亞爾德維湖,面積122平方公裡。

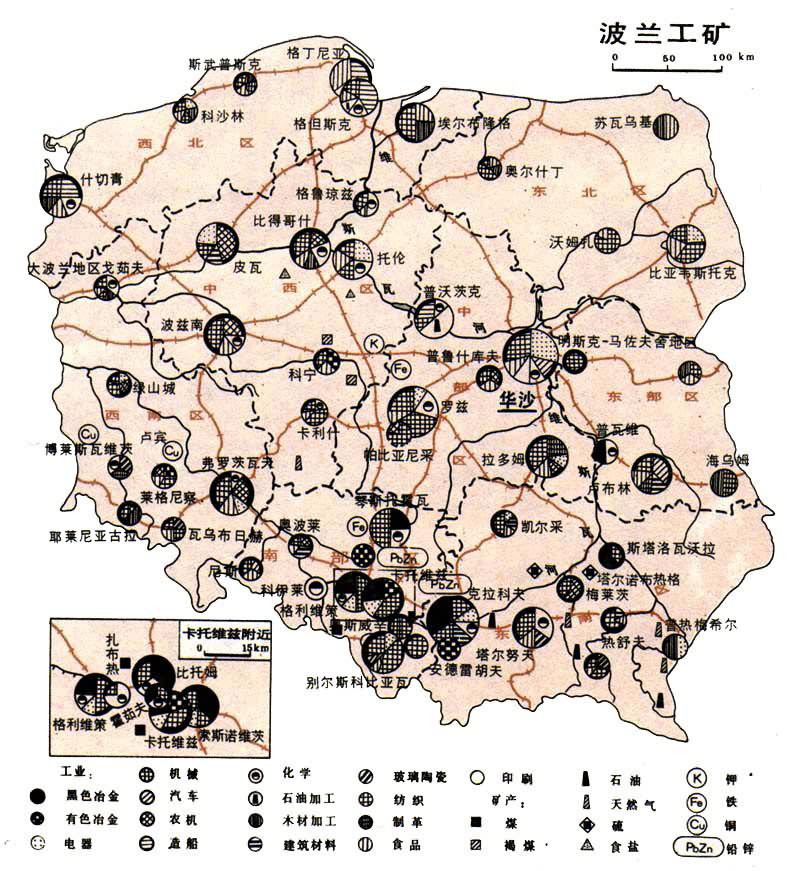

礦產資源 以煤為主,儲量1500億噸以上。主要分佈在以卡托維茲為中心的上西裡西亞,儲量豐富,煤層厚,為波蘭第一大煤礦(見彩圖)。下西裡亞的瓦烏佈日赫為第二大煤礦,儲量不大,但煤質優良,可煉焦。褐煤儲量400億噸,主要分佈在西部地區。泥炭豐富,分佈在東北部各省。硫磺儲量1億噸,居歐洲首位,主要分佈在維斯瓦河中遊的塔爾諾佈熱格等地。鉀鹽和巖鹽儲量豐富,分別分佈在中部的克沃達瓦地區和克拉科夫附近的維利奇卡。銅礦金屬儲量約1500萬噸,居歐洲首位,主要分佈在格沃古夫東南的盧賓。天然氣儲量大,主要分佈在盧巴丘夫、新蘇爾和紮莫希奇等地區。其他礦產有鉛、鋅等。森林面積860多萬公頃,覆蓋率達27.5%。水能資源估計為600萬千瓦。

波蘭卡托維茲煤礦礦井

波蘭卡托維茲煤礦礦井

人口與民族 第二次世界大戰給波蘭人口帶來巨大變化,戰爭造成的直接人口損失達600萬人,加上疆界的變動和外移的人口600~800萬人,使波蘭人口減少1000萬人以上。戰後至50年代初人口增長較快,自然增長率為18~20‰。以後逐年下降,80年代初自然增長率降為8~10‰。人口密度每平方公裡119.4人。中部、南部各省和西裡西亞地區人口密度較高,平均每平方公裡達150人左右。東北和西北地區人口密度較低,平均每平方公裡10~50人。城市人口比重已由1950年的37%上升到1982年的57.5%。居民中波蘭人占97.4%(1980),餘為烏克蘭人、白俄羅斯人、立陶宛人、猶太人和德意志人。人口的職業構成變化很大,1939年農業人口占61%,1980年下降到30.4%。居民81%信奉天主教(1980)。波蘭語為官方語言。

領土形成和經濟開發過程 波蘭民族是歐洲古老的民族之一,早在公元3世紀就在維斯瓦河和奧得河流域居住。965年建立瞭波蘭大公國。992~1025年博萊斯瓦夫一世執政時,統一全境,並由遊牧經濟進入農業經濟時代,商品經濟也有瞭發展。15世紀末至16世紀初,經濟有更大發展,出現瞭以雇傭勞動為基礎的手工業工場,華沙、克拉科夫和格但斯克等城市發展為商業和手工業中心,維斯瓦河沿岸的貿易也日趨繁榮。

16世紀末至18世紀初,國內外矛盾加深,波蘭開始衰落。1772、1793和1795年曾三次被俄國、普魯士、奧地利瓜分。在長達100多年的時間內,波蘭各地區的經濟根據各占領國的需要而發展。在普魯士侵占的上西裡西亞,發展為德國提供煤炭和金屬的采礦冶金工業,其他地區則為德國糧食和肉類的供應地。奧地利侵占的東南部地區是落後的農業區。在俄國占領區內,隻在華沙、羅茲為中心的地區發展適應俄國需要的紡織工業和加工工業,成為新興工業的中心,其他地區仍是農業區。第一次世界大戰後恢復獨立,建立地主資產階級共和國。1939年9月被德國法西斯侵占,國傢遭受嚴重破壞,許多城鄉被焚燒。首都華沙和其他許多城市成為廢墟,大部分工廠、礦山和交通設施被毀壞;全國1/6的人口被殺害。1944年法西斯德國敗退後,於7月22日成立波蘭人民共和國。第二次世界大戰後波蘭國界有瞭很大的改變。根據1945年2月雅爾塔會議和同年8月波茨坦會議的協議,以寇松線為基礎劃定東部國界,奧得-尼斯河線為西部疆界;東部領土比第二次世界大戰前減少近18萬平方公裡,西部則增加10萬多平方公裡;同時由於波莫瑞等地區的歸還,波蘭獲得瞭波羅的海寬廣的出海口。

經濟地理 波蘭解放後,進行土地改革,實行工廠、企業國有化,實施計劃經濟,工農業均有較大增長。1950~1980年工業產值增加14.9倍;1950~1978年農業產值增長2.5倍。1980年國民生產總值1379.8億美元,人均3900美元。波蘭從一個落後的農業-工業國,成為一個具有中等水平的工業-農業國。在經濟建設中,充分利用各地區原有的自然條件和經濟基礎,促進中部區、中西區、西南區和南部區等經濟綜合體的形成和完善;同時加速對東部地區的開發,特別是在落後的農業區建立大量的工廠,逐步改變過去工業偏集於中部華沙、羅茲和上西裡西亞的局面,並使工業和農業在地區上日趨結合,生產力佈局日趨平衡。

工業 工業在國民經濟中居主要地位,占工農業總產值的80.3%。主要工業部門有動力、冶金、機械制造、化學、紡織、食品等。動力工業中采煤業占主要地位。1983年硬煤開采量19110萬噸,居世界第四位。主要產於上西裡西亞,產量約占全國90%。這裡不僅是波蘭最大的煤田,也是歐洲最大的煤田之一。褐煤產於西部,1982年產量3464萬噸,主要用作坑口發電。石油開采量極少,1981年為31萬噸,遠不能滿足需要。通過“友誼”輸油管從蘇聯輸入原油,年輸入量達1000餘萬噸。最大的石油加工中心是普沃茨克。電力工業以火電為主,多為熱電站,水電站隻占裝機容量的3.5%。1983年發電量1285億度,上西裡西亞是電站最集中的地區,有高壓輸電線輸送全國大部分地區。鋼鐵工業是在本國焦煤和進口鐵礦砂的基礎上建立的。1983年鋼產量1620萬噸。本國鐵礦儲量不多,年開采量僅10萬餘噸。所需鐵礦石90%從蘇聯進口,另從法國和瑞典進口部分優質鐵礦石。主要的鋼鐵工業中心是克拉科夫(東郊的新胡塔)、琴斯托霍瓦、卡托維茲、霍茹夫、斯塔洛瓦沃拉。有色金屬工業主要是銅、鉛、鋅的開采和冶煉,集中在西裡西亞地區。萊格尼察煉銅廠緊靠博萊斯瓦維茨的銅礦,格沃古夫煉銅廠以盧賓的銅礦為原料,1983年產銅36萬噸。鉛鋅的開采和冶煉在西裡西亞-棟佈羅瓦地區。1982年產鉛7.9 萬噸、鋅16.5萬噸。機械制造業是工業的主要部門,發展迅速。70年代前半期平均年增長率為14.9%,後半期為10.7%。運輸機械制造業是重點發展的部門。造船工業以生產遠洋貨輪和漁輪為主,能建造10萬多噸級貨輪,1983年海輪下水53萬載重噸,產量一半供出口。最大的造船中心是格但斯克,格但斯克列寧造船廠是全國最大的造船廠;其次是什切青。機車、車廂生產馳名國際市場,主要生產內燃機車及各種車廂,其生產中心是波茲南、弗羅茨瓦夫。汽車制造業是戰後的新興部門,1983年生產載重汽車5.16萬輛、小汽車27萬輛,最大的汽車廠在華沙、斯塔拉霍維采、盧佈林。電機制造業產品門類多,地區分佈較廣,華沙、羅茲和弗羅茨瓦夫集中瞭從業人員40%左右。其他部門有礦山、機床、動力、化工機械和制糖設備等,散佈於全國大小城市。化學工業發展較快,1978年比1950年增長35倍,年平均增長13.7%。主要生產硫酸、燒堿、化肥、化纖、塑料、藥品、合成橡膠等。化工原料煤、巖鹽、硫等十分豐富,多分佈在上西裡西亞。主要中心有弗羅茨瓦夫、霍茹夫、紮佈熱、索斯諾維茨。紡織工業主要分佈在羅茲為中心的紡織工業區和蘇臺德地區,其原料棉花和羊毛都依靠進口。制糖工業發達,年產甜菜糖約180萬噸,半數運銷國外。

波蘭西裡西亞煤礦

波蘭西裡西亞煤礦

農業 平原面積廣大,土地資源較豐富。1981年農業用地面積1899萬公頃,其中耕地約1500萬公頃,占國土面積的1/2左右,人均占有耕地0.41公頃。農業生產以個體經營為主,1981年個體農業在全國農業用地和農業產值中所占比重分別為74.9%和79.2%,國營農場和合作社分別為25.1%和20.8%。耕作業在農業中占主要地位,產值占農業總產值的51.9%。全國54%的耕地面積種植谷物,主要有黑麥、小麥、大麥和燕麥。1983年谷物種植面積810萬公頃,總產量2210萬噸,不能滿足國內需要,需進口谷物飼料數百萬噸。黑麥是重要的糧食作物,1983年種植面積344萬公頃,產量878萬噸,占世界總產量1/3,主要分佈在北部、中部平原。小麥種植面積逐年擴大,1983年達154萬公頃,產量517萬噸,主要分佈在維斯瓦河中下遊、東南和西南各省。1983年馬鈴薯種植面積222萬公頃,產量3447萬噸,占世界總產量1/5,其中2/3用作飼料,其餘作食品和工業原料,廣佈全國各地。甜菜是重要的經濟作物,1983年種植面積49萬公頃,產量1634萬公頃,主要分佈在西部地區、下西裡西亞和維斯瓦河下遊。亞麻和大麻分佈在東北部地區。畜牧業在1970~1975年發展較快,後因農業歉收,飼料不足,牲畜頭數有所下降。乳牛和豬多分佈在北部和中部各省,肉牛則分佈在南部喀爾巴阡山地區。

運輸業 經改造和擴建已初步形成全國統一的運輸網。國內運輸以鐵路為主。鐵路總長2.7萬多公裡,其中電氣化鐵路7000多公裡。主要東西幹線佈列斯特(蘇聯)—華沙—波茲南線和普熱梅希爾—克拉科夫—卡托維茲—弗羅茨瓦夫線,也都是蘇聯至中、西歐的國際過境線。南北幹線為從上西裡西亞通向北部港口的線路。重要的鐵路樞紐有:卡托維茲、弗羅茨瓦夫、華沙、波茲南和格但斯克。公路總長29萬多公裡,廣泛聯系全國大小城鎮。內河航運以奧得河為最重要,承擔全國內河貨運周轉量2/3以上,其次為維斯瓦河。海運發達,承擔本國大部分外貿貨運量和捷克斯洛伐克、匈牙利等國的轉口貨運。1981年有商船827艘,總噸位499萬多噸。主要港口有格但斯克、什切青、格丁尼亞。有20多條國際航線通往世界各地,華沙為全國航空中心。

地區經濟差異 ①中部區。位於維斯瓦河中遊,波蘭中部低地。包括華沙、羅茲等8省。面積占全國12.5%,人口占17.9%,人口密度每平方公裡157人,是全國經濟發展水平較高的地區。工業發達,機械制造業和紡織工業在全國占重要地位,化學和食品工業也很發達。農業集約化程度較高,是波蘭黑麥和馬鈴薯主要產區。這裡有全國最大的城市華沙和大城市羅茲,中、小城市眾多。城市人口占63%。城郊蔬菜種植和乳用畜牧業發達。②中西區。包括波茲南等7省。面積占全國15.4%,人口占13.6%。工業以機械制造業、化學、食品、紡織為主。重工業多分佈在維斯瓦河下遊和波茲南,輕工業遍佈各地。科寧地區有褐煤開采和火電站多座。農業集約化程度較高,為城市提供充足的糧食和畜產品。療養和旅遊事業發展迅速。波茲南是最大的城市和經濟、文化中心。③西南區。位於西裡西亞低地和蘇臺德山地,包括弗羅茨瓦夫、瓦烏佈日赫等7省。面積占全國12.9%,人口占11.7%。在本地區豐富的銅、煤資源基礎上,發展起萊格尼察、盧賓—格沃古夫地區的采銅和冶煉業,以及瓦烏佈日赫的硬煤開采、尼斯河右岸的褐煤開采和火電站等動力工業。機械制造業、精密和光學儀器、紡織工業也發達。農業集約化程度較高,奧得河左岸地區是全國重要的谷物生產基地之一,甜菜種植、養豬和養羊業發達。蘇臺德山區是療養和旅遊勝地。弗羅茨瓦夫是最大城市,人口62.7萬(1982)。④南部區。位於上西裡西亞南部,包括卡托維茲、琴斯托霍瓦等4省。面積隻占全國8%,人口占17.5%。人口密度每平方公裡238人,卡托維茲省每平方公裡高達525人。城市人口占69%。該地區面積較小,卻是全國人口密度最高的地區,也是城市化和工業化水平最高的地區。硬煤開采量占全國90%以上和鋅產量的100%集中在該區。生產全國1/2的焦炭和鋼、1/3的電力,是典型的采煤冶金工業區。在此基礎上發展瞭重型機械、化學以及食品等工業部門。城郊農業發達。卡托維茲是最大城市、工業中心和鐵路樞紐,人口36.1萬(1983)。⑤東南區。位於東南部聖十字山、桑多梅日盆地和喀爾巴阡山前地帶。包括凱爾采、克拉科夫等9省。面積占全國16%,人口占16.8%。本區除克拉科夫省外,工業不太發達。克拉科夫省城市人口占68%,其他各省平均隻占30.6%。農業以小農經濟占優勢,商品率低,主要種植黑麥、馬鈴薯、小麥、甜菜。喀爾巴阡山區是療養和旅遊業發達的地區。克拉科夫是本區經濟中心,也是全國最大的工業中心之一,有大型鋼鐵聯合企業,機械制造業發達,人口73.1萬(1983)。⑥東部區。位於盧佈林高地和馬佐夫舍低地南部。包括謝德爾采、盧佈林等4省。面積占全國7.8%,人口占6.8%。農業以黑麥、馬鈴薯種植為主,畜牧業有養豬和乳牛業。工業有機械(農機、汽車、精密機械)、化學、食品等部門。主要集中在盧佈林、普瓦維等城市。⑦東北區。位於維斯瓦河下遊東側至波、蘇邊境,佈格河下遊以北。包括奧爾什丁、比亞韋斯托克等5省。面積占全國14.7%,人口占6%,平均每平方公裡44人,城市人口占36.5%,是全國人口最稀少和經濟發展水平最低的地區。農業以黑麥、馬鈴薯、亞麻種植為主。畜牧業有養豬和乳牛業,提供大量乳肉商品。工業發展較差,有絲織、機械、食品等部門。最大經濟中心是比亞韋斯托克。⑧ 西北區。位於西北沿海低地和濱湖區。包括格但斯克、什切青等5省。面積占全國12.6%,人口占9.7%。本區北臨波羅的海,為海運專業化地區。東部有波蘭最大海港格但斯克,西北連接格丁尼亞,中間為療養城索波特,組成三聯城市。造船業發達,是全國最大的造船基地。西部海港什切青主要承擔貨物轉運。農業以種植黑麥、馬鈴薯為主,維斯瓦河谷地種植小麥、甜菜、油菜等,乳牛業、漁業發達。