拉丁美洲國傢。位於南美洲中部。東界巴西,北界玻利維亞,南部和西部與阿根廷相鄰。巴拉圭河、阿帕河、巴拉那河和皮科馬約河等構成全部國界的4/5。面積406752平方公裡。人口327.8萬(1984)。全國分為19個省。首都亞松森。

自然條件 地處拉普拉塔平原的北部,南回歸線橫貫國土中部,屬熱帶向亞熱帶過渡地帶。夏半年(10月至翌年3年)氣溫26~33℃,冬半年(4~9月)15~226℃。巴拉圭河從北向南穿越境內,把國土分成東、西兩個截然不同的地理區域。

河東地區又稱巴拉圭本部,面積約占全國的1/3,是巴西高原往西南的延伸,地形從高原山地向波狀起伏的丘陵和平原過渡,並在沿河形成低地和沼澤,海拔一般為300~600米。許多河流循地勢註入巴拉那河和巴拉圭河,谷深流急,富水力資源,年降水量1300毫米,全年有雨,夏雨稍多。高原上覆蓋著半落葉林,潮濕的河谷地區生長著高大的闊葉林,其中有些是常綠林。高原和巴拉圭河之間大部分地區是稀樹草原,生長著茂盛的粗草,間或分佈著熱帶棕櫚,高草原下覆蓋著肥沃的沖積土。巴拉那河流域多亞熱帶原始森林。

河西地區是大查科平原的一部分,海拔100~400米,地勢自西向東緩斜,逐漸過渡到巴拉圭河沿岸的沼澤地帶。這裡是南美洲最熱的地區之一,地處內陸,年降水量自東向西逐漸減少,幹濕季分明,西部幹旱地區僅400毫米左右。沿巴拉圭河低地分佈有熱帶森林,出產世界著名的破斧木,質地堅硬,遇水下沉,是提取鞣酸的原料。往西過渡為稀樹草原。

居民和發展簡史 總人口中95%為印歐混血種人,5% 為印第安人部族瓜拉尼人和白人。1982年人口自然增長率26‰。人口密度較低,平均每平方公裡僅8.1人,人口主要集中在首都亞松森及其附近地區。1982年城鎮人口約占總人口40%。居民多信奉天主教。官方語言為西班牙語,瓜拉尼語為民族語言。

1537年淪為西班牙殖民地。1811年獨立。1864年同巴西、阿根廷和烏拉圭3國聯盟發生戰爭。1870年戰敗,領土面積縮小瞭一半,人口減少瞭2/3,經濟也遭嚴重損傷。1932年為瞭北部大查科地區的歸屬問題,又和玻利維亞爆發瞭“查科之戰”。1935年戰爭結束,巴拉圭取得該地區3/4的土地。現全稱巴拉圭共和國。

經濟地理 經濟素以農牧業和林業為主。從20世紀70年代開始,經濟發展較快。10年來,國內生產總值年平均增長率在7%以上。1981年國內生產總值為56.24億美元,人均1859美元。農業的發展促進瞭農產品加工工業的發展和出口的增長;伊泰普水電站(與巴西合建,裝機容量1260萬千瓦)和亞西雷塔-阿皮佩水電站(與阿根廷合建,裝機容量330萬千瓦)的興建,促進瞭建築業和服務行業的發展。

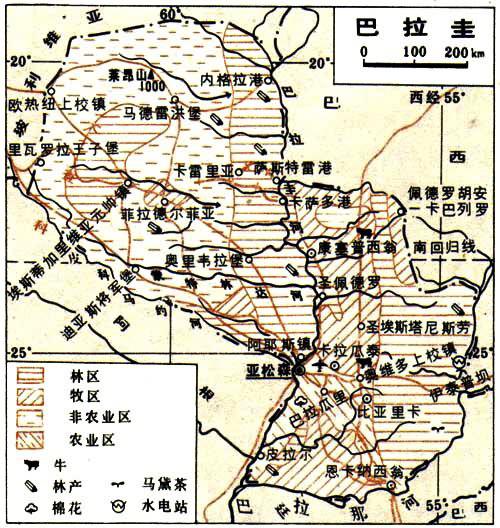

1981年全國44%以上就業人口從事農業,農業產值占國內生產總值27.8%,農產品出口占出口總值95%以上。耕地約占國土面積4.8%,主要分佈在巴拉圭河東岸,尤其是亞松森至恩卡納西翁鐵路線西側地區,種植玉米、木薯、大豆、棉花、煙草、甘蔗、稻米、香蕉、菠蘿等;在與巴西相鄰的東北部,種植咖啡和馬黛茶。70年代以來,棉花和大豆發展較快,成為最重要的出口作物,1981年兩者合計約占出口總值的2/3。糧食作物除小麥外,基本自給。畜牧業在農業中占重要地位。草場約占國土面積39.3%,主要分佈在巴拉圭河以東地區。以養牛業為主,擁有530萬頭牛(1981),牛肉和牛皮為重要出口商品;近年來,養豬業和傢禽飼養業發展較快。林業較發達。全國森林覆蓋率51.8%,木材等林產品的出口值僅次於棉花和大豆。

1981年制造業產值約占國內生產總值16.7%。以農林產品加工工業為主,有肉類加工、木材加工、紡織、制革、制糖、煙草、榨油、釀酒等。70年代以來,隨著建築業的發展,水泥生產迅增。鋼鐵等重工業還處於初建階段。以水電為主的電力工業發展很快,1980年發電量相當於1960年的10倍,電力已基本自給。伊泰普、亞西雷塔阿皮佩等水電站建成後,巴拉圭將成為拉丁美洲最大的電力輸出國。亞松森及其附近地區集中瞭全國大部分的工廠企業。

交通運輸業薄弱。全國鐵路總長僅1110公裡,主要幹線為中央鐵路(441公裡,從亞松森至恩卡納西翁),通過輪渡與阿根廷境內鐵路相接。公路15500公裡,其中瀝青路面1456公裡,主要幹線有亞松森—斯特羅納斯港(泛美公路之一段)、亞松森—恩卡納西翁,以及穿越大查科地區通往玻利維亞的公路。進、出口貨運主要通過巴拉圭河和巴拉那河,經阿根廷、烏拉圭的海港,或經公路通過巴西的海港轉運。亞松森為水陸交通樞紐,有國際機場。

河東地區(包括14個省)水熱條件優越,適於農牧,集中瞭全國90%以上的人口,是全國經濟較發達地區。經濟以農業、養畜業和林業為主,生產棉花、大豆、甘蔗、稻米、玉米、蔬菜、煙草、馬黛茶、水果、木材和飼養傢畜等。河西地區交通不便,人煙稀少,尚待開發。