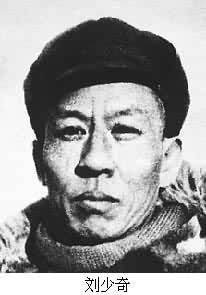

劉少奇

劉少奇

中國共產黨和中華人民共和國的主要領導人之一,無產階級革命傢、政治傢和理論傢。原名紹選,字渭璜,曾化名胡服。1898年11月24日(清光緒二十四年十月十一)生於湖南省寧鄉縣。1919年在北京、保定參加五四運動。1920年參加加中國社會主義青年團。1921年在莫斯科東方勞動者共產主義大學學習。同年加入中國共產黨。1922年回國,主要從事工人運動,先後參加領導安源煤礦和鐵路工人大罷工、五卅運動、省港大罷工。1925年4月撰文悼念孫中山逝世,號召工人階級繼承中山先生遺志,繼續革命,不斷向帝國主義與軍閥作鬥爭。5月,在第二次全國勞動大會上當選為中華全國總工會副委員長。1927年1月參加領導武漢工人群眾收回漢口英租界的鬥爭。同年4月在中共第五次全國代表大會上當選為中央委員。

第一次國共合作破裂後,先後在上海、天津、東北、華北等地從事黨的地下工作,曾參加中共順直(即河北)省委的領導工作。1929年任中共滿洲省委書記。1930年夏赴莫斯科出席赤色職工國際第五次代表大會,當選為執行局委員,並留在赤色職工國際工作。1931年1月在中共六屆四中全會上當選為中央政治局委員。同年秋回到上海,任中共中央職工部部長、中華全國總工會黨團書記。1932年冬進入江西中央蘇區,任全國總工會委員長。1934年4月任中共福建省委書記。同年10月參加長征,任中國工農紅軍第八軍團、第五軍團黨中央的代表和第三軍團政治部主任。出席在遵義召開的中共中央政治局擴大會議,支持毛澤東的正確主張,以後同張國燾的分裂主義進行瞭堅決的鬥爭。1936年春赴華北,先後任中共中央代表、北方局書記,堅定地執行抗日民族統一戰線政策,積極推動抗日救亡運動的開展,為聯合華北一切可能抗日的黨派、階層、團體,包括爭取和推動山西地方實力派閻錫山和國民黨宋哲元的第二十九軍抗日,做瞭大量工作。同時系統地批評瞭阻礙執行抗日民族統一戰線政策的關門主義和冒險主義的錯誤。

抗日戰爭爆發後,堅持深入敵後,發動群眾,開展抗日遊擊戰爭,參與領導華北敵後抗日根據地的創建工作。1938年11月任中共中央中原局書記,堅定地貫徹中共中央關於鞏固華北、發展華中的戰略方針。皖南事變後,任新四軍政治委員和中共中央華中局書記,同陳毅等一起領導重建新四軍,恢復和發展瞭長江中下遊地區的抗日武裝力量,擴建瞭華中抗日根據地。1939~1941年間發表瞭《論共產黨員修養》等著作,豐富瞭黨的建設的理論。1943年,他回到延安,任中共中央書記處書記和中央革命軍事委員會副主席。1945年在中共第七次全國代表大會上作《關於修改黨的章程的報告》(即《論黨》),提出要以馬克思列寧主義的理論與中國革命實踐相結合的毛澤東思想,作為全黨一切工作的指針。並當選為中央政治局委員和中央書記處書記。抗戰勝利後,在毛澤東赴重慶談判期間,代理中共中央主席,為中共中央起草瞭關於“向南防禦,向北發展”的戰略方針和部署,關於大力爭取東北等黨內指示。1947年3月國民黨軍隊占領中共中央所在地延安,毛澤東、周恩來、任弼時等繼續留在陜甘寧邊區,劉少奇、朱德等組成以劉少奇為首的中共中央工作委員會,轉移到河北省平山縣西柏坡村,負責中央委托的工作。同年7月,在河北平山西柏坡主持召開全國土地會議,制定瞭《中國土地法大綱》,為解決中國民主革命基本任務之一的土地問題確立瞭基本方針。

劉少奇自己保存的一本《論共產黨員修養》

劉少奇自己保存的一本《論共產黨員修養》

1949年9月在中國人民政治協商會議第一屆全體會議上當選為中華人民共和國中央人民政府副主席,在制定新中國的政治、經濟、文化、教育、外交等方針政策方面發揮瞭重要作用。1954年9月在第一屆全國人民代表大會第一次會議上作瞭《關於中華人民共和國憲法草案的報告》,並當選為全國人民代表大會常務委員會委員長。1956年,當選為中共中央委員和政治局委員、常委、副主席。1959年4月,在第二屆全國人民代表大會第一次會議上當選為中華人民共和國主席、國防委員會主席。1965年1月在第三屆全國人民代表大會第一次會議上,再度當選為中華人民共和國主席。1966年“文化大革命”開始後,受到錯誤批判,並遭到林彪、江青反革命集團的政治迫害和人身摧殘,於1969年11月12日在河南開封市病逝。1980年2月中共十一屆五中全會為恢復劉少奇的名譽作出專門的決議。主要著作編為《劉少奇選集》。

1949年9月21日,劉少奇在中國人民政治協商會議第一屆全體會議上講話

1949年9月21日,劉少奇在中國人民政治協商會議第一屆全體會議上講話