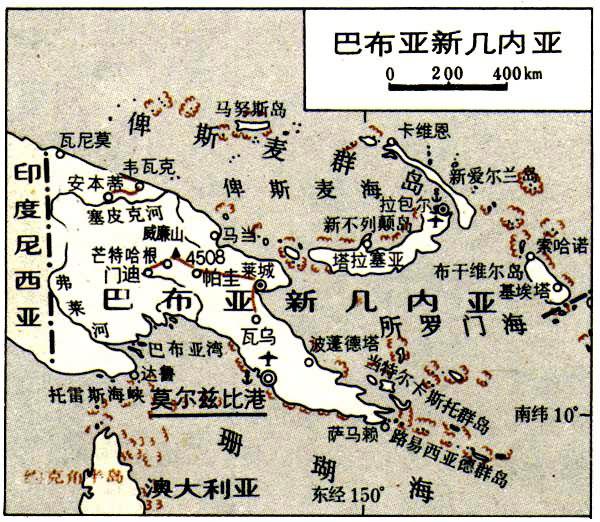

西南太平洋島國。南隔托雷斯海峽與澳大利亞相望,西以東經141°與印尼的伊裏安查省為界。領土包括新幾內亞島(伊裏安島)東半部(主要由南部的巴佈亞和北部的新幾內亞兩部分組成)和俾斯麥群島、佈幹維爾島、路易西亞德群島等大小800多個島嶼,總面積461693平方公裡,其中新幾內亞島東半部占85%。全國人口360.1萬(1984)。全國劃分19個省區和一個首都地區,其中新幾內亞島東半部有15個省區(包括首都地區)。首都莫爾茲比港。

<自然條件 巴佈亞新幾內亞地形復雜,地處環太平洋西側的地殼不穩定帶,多火山、地震。新幾內亞島東半部山嶺重疊,主要山脈大致呈西北—東南走向。中部偏西地區以馬勒山脈為主,峰巒峭壁,高原深谷,相互交錯,最高峰威廉山,海拔4508米。向東南,高度逐漸降低,山地寬度逐漸變窄,形成東南半島的歐文 ·斯坦利嶺,繼經東南端的海角,延伸為狹長島嶼。除山地外,北部沿海有狹窄平原和不少優良港灣,中央區以南和巴佈亞灣以西則有廣闊的沼澤低地。其他島嶼多數地形崎嶇多山,隻有沿海有小片平原。全境多死火山,伴有溫泉、間歇泉、噴氣孔等。有的地方常發生地震和火山噴發,造成自然災害。

國土在赤道與南緯12°之間,大部分地區屬赤道多雨氣候和熱帶濕潤氣候。終年高溫多雨,但由於風向季節性變換、海拔高度與坡向的影響,各地區間的氣候差異很大。在沿海低平地區,年平均氣溫在25~30℃之間,冬夏溫度變化不大;隨著海拔的增高,溫度相應降低,高山頂部有霜雪出現。沿海地區平均年降水量1000~2000毫米,中部高山地區年降水量可達3000~4000毫米。每年1~4月西北風盛行,為多雨季節;5~8月轉為東南信風,雨水相對稀少,為幹燥季節;9~12月,雨水適度。全國絕大部分地區都具有植物生長期長、雨水充足的氣候條件,有利於農業發展。

新幾內亞島東部較大河流都發源於中部山地,分向南北流註海洋。位於西南部的弗萊河,發源於馬勒山脈南坡,流量最大,流程長達1000多公裡,中下遊蜿蜒曲折,流經西南部的沼澤平原,然後註入巴佈亞灣,河口寬廣,海潮可上溯100多公裡。其他較大河流有北部的塞皮克河、拉穆河、馬克姆河等,由於河身都較短小,沒有航運之利,但在中上遊多湍流瀑佈,擁有豐富的水力資源。由於淋溶作用強烈和水土流失,大部分土壤土層很薄,肥力較差。隻有在沿海低地和山間盆地的近代沉積或由火山灰上發育的土壤,肥力較大,較宜農耕。

植被種類繁多。天然森林約占國土面積的3/4,尤以原始熱帶雨林分佈最廣。植物種類多樣,垂直結構明顯。密林中有多種昆蟲、鳥類和爬行動物。高山區有繁茂的草地和矮小灌叢。在西南區熱濕的沼澤地帶,有很密的紅樹林。森林和近海的海洋生物資源十分豐富。已發現的礦藏有銅、金、鎳、錳、鋁土以及石油和天然氣等。分佈在佈幹維爾島中部山區的銅礦,估計蘊藏量達8億噸以上,是世界巨大銅礦區之一。

居民 平均人口密度每平方公裡約7.8人。各地區間人口分佈懸殊。新幾內亞島東部占全國人口總數的90%,多分佈在沿海地帶、內地河谷盆地及丘陵地區的城鎮附近。居民主要為巴佈亞人和美拉尼西亞人,還有少數來自澳大利亞和歐洲國傢的白種人以及華人等。巴佈亞人和美拉尼西亞人,絕大多數由於長期雜居通婚,形成許多不同的種族和部落。農村人口約占全國總人口的85%~90%,近年來從農村流入城市的居民增多。英語為官方語言,居民多數講美拉尼西亞語。地方語種達700餘種。城市居民多信奉基督教和天主教,內地居民仍保持崇信神靈、祖先的傳統。在偏僻的山區,部落社會還實行“頭人”統治,有自己古老的習俗,男子大多赤身裸臂,保留瞭文身的習慣。由於長期遭受殖民統治,文化教育比較落後。1965年在首都莫爾茲比港建立巴佈亞新幾內亞大學,並在其他城市分別興建多所師范、醫學及工程技術等專科學校。(見彩圖)

巴佈亞新幾內亞民族舞蹈

巴佈亞新幾內亞民族舞蹈

發展簡史 新幾內亞島及其鄰近海域的島嶼,一直是亞洲東南部人民向太平洋地區航海或遷移的一個重要跳板。自16世紀起,開始有葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國、德國、法國等國傢的人先後遠航來到這些島嶼,進行探險、傳教、貿易等活動。1884年德、英兩國瓜分瞭新幾內亞島的東半部,以馬勒山脈山脊為界,北部稱為德屬新幾內亞,南部稱為英屬新幾內亞。1906年英屬新幾內亞變成澳大利亞領地,並更名為澳屬巴佈亞。1914年德屬新幾內亞被澳大利亞占領,1920年成為澳大利亞委任統治地,第二次世界大戰後又改為澳大利亞托管地。1949年澳大利亞將兩大地區連同屬島合並,稱巴佈亞新幾內亞領地。1973年12 月巴佈亞新幾內亞獲得自治權。1975年9月16日宣佈獨立,稱巴佈亞新幾內亞獨立國,為英聯邦成員國,由英國委派總督作為名義上的國傢行政首腦。由於歷史原因,目前在政治、經濟、文化等方面都與澳大利亞保持著密切關系。

經濟地理 巴佈亞新幾內亞屬發展中國傢。經濟以農業為主。農業生產可分為自給性和商品性兩大類型:前者以生產糧食作物如甘薯、芋頭、玉米、水稻、西谷等為主,特點是農場較小、分散,生產技術落後;後者則生產咖啡、椰子、可可、香蕉、茶葉、橡膠、除蟲菊、香料等經濟作物,其中有的采用種植園方式進行生產,技術條件較為先進。主要農業地區分佈在新幾內亞島東北部許多山間盆地和沿海平原,例如塞皮克河中下遊的河谷和丘陵地區以及馬當附近的沿海一帶,都是比較重要的農業產區。這些地區土地肥沃、排水良好、易於耕作,適於多種農作物生長。全國森林覆蓋率高達80%左右。森林采伐量增長迅速,木材是重要的出口商品。附近海域的漁業生產相當發達,所產金槍魚、對蝦、貝類等都很有名。

工礦業有較大發展。有以國內市場為主的油漆、卷煙、啤酒、傢具、水泥、電力等工業。也有少數以出口為主的木材、榨油、椰子、咖啡等加工工業。這些工業規模不大,大部分集中在沿海城市。在佈幹維爾島,銅礦資源世界聞名,由外國資本經營的銅礦開采公司是全國最大的現代化企業。全國的鋪面公路有1萬多公裡。機動車輛少,燃料需進口。交通運輸以沿海航運為主,在莫爾茲比港、萊城、馬當、韋瓦克、拉包爾等港口之間,都有定期航班。遠洋海運可通澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡等國。各大港口和城市間,有定期航空班機,其中莫爾茲比港的國際機場可通達澳大利亞、日本、印度尼西亞、菲律賓和新加坡等國傢。

對外貿易也有較大增長。出口商品以銅礦石為大宗。約占全國出口總值的40~45%,占國傢財政收入的26%;此外還有木材、咖啡、可可、椰幹、椰油等農、林產物,主要輸往日本、聯邦德國、澳大利亞等國。進口以澳大利亞、日本、新加坡、美國和英國的產品所占比重最大,主要是機器、車輛、燃料等以及活牲畜、肉類食物等。主要貿易港口有首都莫爾茲比港和本土東北岸的萊城、馬當、韋瓦克, 以及新不列顛島的拉包爾、佈幹維爾島的基埃塔等。